Аденома щитовидной железы и остеопороз

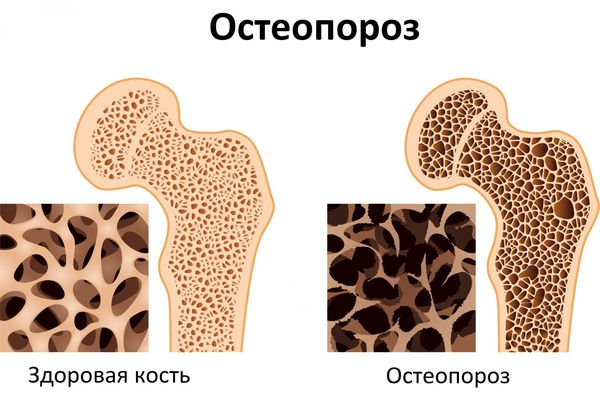

Кости человека – живая ткань, в которой постоянно происходят два противоположных, но взаимосвязанных друг с другом процесса: рассасывание старых участков кости (резорбция) и надстраивание на расчищенном месте новых костных сооружений (остеогенеза). Первый процесс осуществляют гигантские многоядерные клетки остеокласты, второй – клетки меньшего размера – остеобласты, которые возводят органический каркас кости из коллагеновых и неколлагеновых белков, а затем вплетают в него кальций. Тиреокальцитонин стимулирует размножение остеобластов, усиливает захват ими кальция и фосфата (фосфаты помогают задержаться кальцию в костной ткани), побуждает клетки-строители активнее работать и тормозит разрушительную деятельность остеокластов. В почках и кишечнике этот гормон подавляет обратное всасывание кальция и стимулирует обратное всасывание фосфатов. При гипо- и гиперфункции щитовидной железы баланс созидания и разрушения в костной ткани нарушается. Процессы резорбции начинают преобладать над процессами остеогенеза, кости слабеют, приобретают более рыхлую структуру, в них образуются полости. В данной ситуации любое лечение остеопороза без коррекции функции щитовидной железы будет малоэффективным.

Как лечит болезни щитовидки традиционная медицина?

Современная медицина пытается лечить болезни щитовидки преимущественно с помощью гормональной терапии. При недостаточной выработке гормонов эндокринной железы (гипотиреозе) назначается приём их синтетических аналогов, таких как «Левотироксин», «Тиреоидин», «Трийодтиронин». Если щитовидка проявляет излишнюю активность и продуцирует гормонов больше, чем это требуется для нужд организма (гипертиреоз), применяют антитиреоидные средства, например «Мерказолил» и «Тиамазол». Неизменным компонентом терапии заболеваний эндокринного органа выступают препараты йода. Объясняется это просто: микроэлемент входит в состав гормонов железы. Радикальный метод лечения, применяемый в крайних случаях, но вместе с тем довольно часто – хирургическое вмешательство с целью уменьшить размеры железы.

Все перечисленные средства борьбы с заболеваниями бабочковидной железы отличаются большим количеством противопоказаний и тяжёлых побочных эффектов.

Так, аналоги тиреоидных гормонов нельзя принимать при сахарном диабете, ишемической болезни сердца, тиреотоксикозе. При длительном применении – а чаще всего их используют именно так, ведь болезни щитовидки быстро не уходят, – эти препараты могут стать причиной развития стенокардии, тахикардии, псевдоопухоли мозга.

Антитериоидные средства противопоказаны при наличии узлов на железе, печёночной недостаточности. Не смогут ими воспользоваться беременные и кормящие женщины. Приём препаратов, снижающих выработку гормонов щитовидной железы, может аукнуться нарушениями функции печени, увеличением массы тела, понижением уровня лейкоцитов.

Йодосодержащие препараты не подойдут беременным, пациентам с заболеваниями почек и новообразованиями на щитовидке. Злоупотребление ими приведёт к появлению диффузного токсического зоба, развитию аденомы щитовидной железы.

Хирургическое лечение сопровождается высоким риском повреждения паращитовидных желёз, нередко влечёт за собой серьёзные осложнения, которые в 10 % случаев заканчиваются инвалидностью. Кроме того, оперативное вмешательство грозит развитием гипотиреоза и пожизненным приёмом гормонов.

Неудивительно, что учёные всего мира пытаются найти альтернативные безопасные и эффективные способы победить болезни щитовидки.

Растения на страже здоровья щитовидной железы

Эти попытки заставили научный мир обратить свои взоры на лекарственные растения, издавна применяемые в народной медицине для поддержания здоровья щитовидной железы и нормализации её функций. Одно из них – лапчатка белая. Исследования эффективности применения растения в терапии заболеваний органа эндокринной системы, организованные в 70-х гг. прошлого века украинскими учёными (Г. К. Смыком, В. В. Кривенко, Е. И. Приходько), показали высокие результаты у пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. В начале текущего века лапчаткой белой заинтересовались российские медики. Врач-эндокринолог В. А. Каюкова доказала, что уникальная трава способна нормализовать уровень гормонов щитовидной железы как при гипотиреозе, так и при гипертиреозе. Так что любые болезни щитовидки являются показанием к применению лапчатки. Исследования химического состава растения в лабораториях Пензы и Новосибирска позволили учёным высказать предположения относительно механизма его влияния на щитовидную железу. В подземной части растения было обнаружено вещество, получившее название альбинин (от лат. alba, Potentilla alba – лапчатка белая). Установлена его способность воздействовать на выработку передней долей гипофиза основного регулятора деятельности щитовидной железы – тиреотропного гормона, контролировать процессы разрастания тканей крупнейшего эндокринного органа, помогать восстановлению нормальной концентрации его гормонов (тиреоидных – Т3 и Т4). Кроме альбинина, корни лапчатки богаты:

- тритерпеновыми гликозидами, улучшающими морфологическую структуру тканей щитовидной железы;

- флавоноидами, улучшающими кровообращение и обеспечивающими восстановление механизмов саморегуляции щитовидной железы;

- дубильными веществами, которые устраняют воспалительные процессы в бабочковидной железе;

- большим количеством макро- и микроэлементов (в 2–4 раза больше, чем в других растениях), в том числе йодом, цинком и селеном, обеспечивающим нормальное функционирование тиреоидных гормонов в организме;

- йодом и йодистой кислотой;

- фенолкарбоновыми кислотами, оказывающими антимутагенное действие.

Ещё одно удивительное растение, с помощью которого болезни щитовидки лечили ещё в Древнем Китае 5 тысяч лет – ламинария. Это отличный источник природного (органического) йода – вещества, эволюционно адаптированного к организму человека, не вступающего в химические реакции с его органическими веществами (так как уже находится в связанном состоянии). Передозировка таким йодом невозможна, поскольку его количество тщательно контролируется гомеостатической системой: если микроэлемента в организме достаточно, то ферменты, высвобождающие его (разрывающие связи йода с атомами органического вещества), попросту не вырабатываются, и лишний йод естественным образом выводится из организма. Имеются сведения о положительных результатах лечения узлов щитовидной железы с помощью ламинарии без применения тиреоидных гормонов.

Болезни щитовидки неизменно сопровождаются снижением активности защитных сил организма. Поэтому фитотерапевты в комплексном лечении заболеваний эндокринного органа нередко назначают приём эхинацеи пурпурной – растения, обладающего мощным иммуномодулирующим и иммуностимулирующим действием.

Тирео-Вит – единение многовекового опыта применения лекарственных растений и высоких современных технологий

Все вышеперечисленные травы вошли в состав биокомплекса Тирео-Вит, разработанного специалистами фармацевтического холдинга Парафарм для нормализации функций щитовидной железы. Принципиальное отличие названного препарата от аналогов состоит в том, что при его производстве не используются извлечения (экстакты), значительно обедняющие комплекс биологически активных веществ растений. Сырьё перерабатывается при сверхнизких температурах. Это позволяет отсеять все вредные примеси, гарантирует полную сохранность полезных компонентов лекарственных трав, обеспечивает их лучшее усвоение. Технология криообработки по праву считается на сегодняшний день лучшей в мире. Только с её помощью удаётся не потерять некоторые особо капризные растительные соединения.

Тирео-Вит – высокоэффективный натуральный продукт, позволяющий безопасно наладить работу щитовидной железы и избежать операции. С клиническими исследованиями биокомплекса можно ознакомиться здесь. Включение Тирео-Вита в комплексную терапию остеопороза значительно повышает шансы на выздоровление.

Источник

Аденома паращитовидной железы – доброкачественная гормонально-активная опухоль околощитовидной железы, сопровождающаяся избыточной секрецией паратгормона и явлениями гиперпаратиреоза. При аденоме паращитовидной железы развивается гиперкальциемия, которая может проявляться костным (остеопороз, патологические переломы), почечным (нефролитиаз), желудочно-кишечным (язва желудка, панкреатит), сердечно-сосудистым (артериальная гипертония) клиническими синдромами. Диагностика аденомы паращитовидной железы включает лабораторные анализы (определение уровня паратгормона, Са, фосфора, щелочной фосфатазы, суточной экскреции Са), рентгеновское обследование (обзорную урографию, рентгенографию костей, денситометрию), радиоизотопное сканирование, УЗИ, МРТ, КТ паращитовидных желез; селективную ангиографию; биопсию с цитологическим исследованием материала. Лечение заключается в удалении аденомы паращитовидной железы.

Общие сведения

Аденома паращитовидной железы (паратиреоаденома) – солитарная или множественная опухоль, продуцирующая избыточные количества паратиреоидного гормона, что приводит к повышению содержания кальция в сыворотке крови. В эндокринологии аденома паращитовидной железы в 80-89% случаев служит причиной развития первичного гиперпаратиреоза. Заболевание в 2-3 раза чаще диагностируется у женщин; возраст больных с паратиреоаденомой варьирует от 20 до 50 лет. Опухоль может иметь массу от 25 до 90 г, размер – от 1,5 до 10 см в диаметре. Рак из аденомы паращитовидной железы развивается в 2% случаев.

Аденома паращитовидных желез

Причины

Согласно современным представлениям, аденома паращитовидной железы может быть обусловлена мутациями двух типов: мутацией в механизме митотического контроля либо мутацией конечного контроля в процессе секреции паратиреоидного гормона.

Та или иная мутация затрагивает один из генов, кодирующий белки, которые участвуют в транспортировке кальция в паратиреоидные клетки. В результате мутантные клетки-паратироциты приобретают повышенную митотическую и секреторную активность, начинают бесконтрольно делиться, давая начало аденоме паращитовидной железы, автономно продуцирующей паратиреоидный гормон. К развитию аденомы паращитовидной железы предрасполагают травмы и облучение области головы и шеи.

Патанатомия

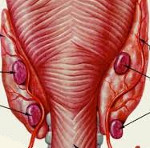

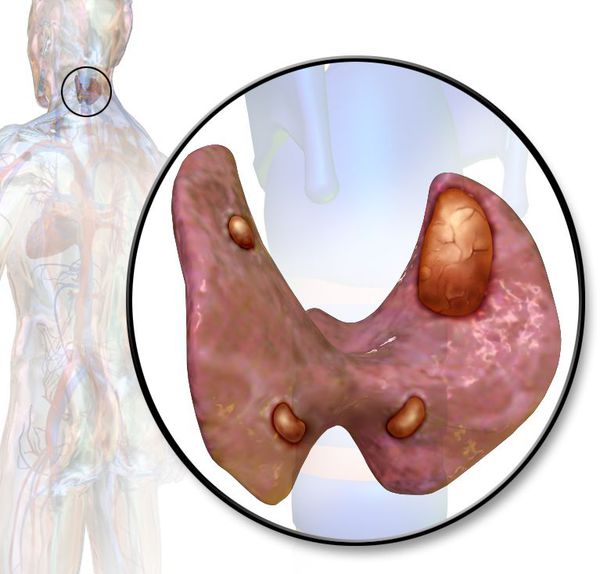

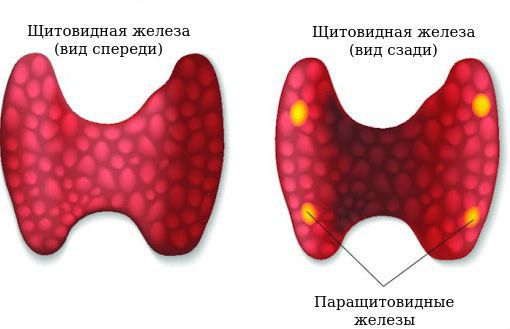

Паращитовидные железы – небольшие эндокринные образования, прилегающие к задней поверхности щитовидной железы. Обычно у человека две пары околощитовидных желез (верхняя и нижняя), однако в ряде случаев могут выявляться добавочные паратиреоидные образования в толще щитовидной железы, средостении, ретроэзофагеальном пространстве, вблизи сосудистого пучка и т. д. Являясь железами внутренней секреции, паращитовидные железы продуцируют паратиреоидный гормон, который наряду с кальцитонином и витамином D принимает участие в регуляции кальциево-фосфорного обмена в организме.

Обычно аденома паращитовидной железы представляет собой опухолевый узел желтовато-коричневого цвета, с мягкой консистенцией и четкими контурами, который часто содержит кисты. В большинстве случаев аденома паращитовидной железы поражает одну из нижней пары желез, реже встречаются паратиреоаденомы двух и более желез, что требует проведения дифференциальной диагностики с диффузной гиперплазией околощитовидных желез.

Классификация

В зависимости от гистоморфологической структуры различают:

- доброкачественные эпителиомы паращитовидных желез;

- аденому из главных светлых клеток (водянисто-клеточную аденому);

- аденому из главных темных клеток;

- аденому из ацидофильных клеток, аденолипому (липоаденому).

Симптомы

Клинические проявления аденомы паращитовидной железы могут быть вариабельны. Различают почечную, костную, сердечно–сосудистую, желудочно-кишечную формы гиперпаратиреоза, обусловленные аденомой паращитовидной железы.

Типичными общими симптомами служат недомогание, потеря аппетита, похудание, тошнота, рвота, запоры, диффузные боли в костях, артралгии, мышечная слабость, особенно в проксимальных отделах конечностей. Развитие аденомы паращитовидной железы может сопровождаться полидипсией и полиурией, изменениями психики (ухудшением памяти, депрессией, судорогами, коматозным состоянием).

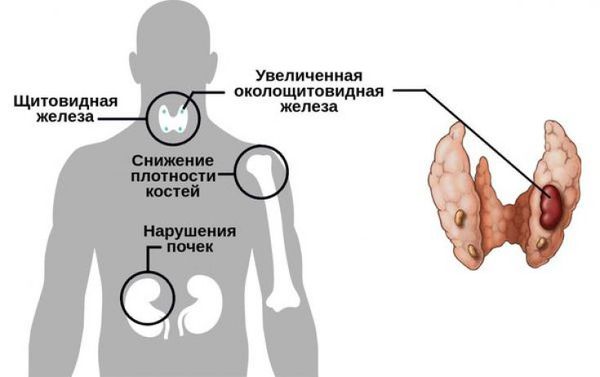

У большинства пациентов при аденоме паращитовидной железы развивается костная форма гиперпаратиреоза. Поражение костной системы проявляется генерализованным фиброзно-кистозным оститом, остеопорозом, патологическими переломами трубчатых костей и тел позвонков, расшатыванием и выпадением зубов. Почечная форма гиперпаратиреоза, ассоциированного с аденомой паращитовидной железы, может протекать в виде мочекаменной болезни или диффузного нефрокальциноза.

При желудочно-кишечной форме первичного гиперпаратиреоза могут отмечаться язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями, холецистит, панкреатит с выраженным болевым синдромом, рвотой и стеатореей. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы при аденоме паращитовидной железы обычно выражаются артериальной гипертонией, кальцификацией клапанов сердца и коронарных артерий.

Вследствие гиперкальциемии у пациентов с аденомой паращитовидной железы может отмечаться поражение суставов (хондрокальциноз), отложение солей кальция в роговицу глаза (ободковый кератит), сухость и зуд кожи, кальцификация ушных раковин. Избыточное отложение кальция в сердечную мышцу может вызывать острый инфаркт миокарда; при некрозе почечных канальцев развивается картина острой почечной недостаточности.

При уровне кальция в крови выше 3,5 ммольл/л может развиваться гиперкальциемический криз. В этом случае отмечаются неукротимая рвота, боли в эпигастрии, олигурия и анурия, спутанность сознания, сердечно-сосудистая недостаточность, тяжелые желудочно-кишечные кровотечения, внутрисосудистые тромбозы.

Диагностика

Обследование пациентов с первичным гиперпаратиреозом, развившимся на фоне аденомы паращитовидной железы, требует участия эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога, нефролога, невролога. Типичными биохимическими маркерами аденомы паращитовидной железы служат гиперкальциемия, гипофосфатемия, повышение активность щелочной фосфатазы.

У 2/3 пациентов выявляется повышение экскреции фосфора, кальция, гидроксипролина с мочой. В обязательном порядке исследуется уровень паратиреоидного гормона, остеокальцинина, маркеров резорбции костной ткани в периферической крови; в ряде случаев прибегают к селективной катетеризации вен и определению содержания паратгормона в оттекающей от железы крови.

С целью уточнения природы гиперпаратиреоза и визуализации аденомы выполняется УЗИ щитовидной и паращитовидных желез, термография, сцинтиграфия, артериография, КТ, МРТ. Тонкоигольная биопсия с цитологическим исследованием пунктата позволяет подтвердить диагноз и определить форму аденомы паращитовидной железы.

Для оценки тяжести поражения костной системы проводится рентгенография костей стоп, кистей, голени, черепа, денситометрия. Типично выявление признаков диффузной деминерализации костной ткани или фиброзно-кистозного остита. При обзорной урографии, УЗИ почек и мочевого пузыря обнаруживаются одиночные или множественные камни. Состояние органов пищеварения оценивается с помощью УЗИ брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы), ЭГДС. При сердечно-сосудистой симптоматике показано выполнение ЭКГ, ЭхоКГ, суточного мониторирования ЭКГ и АД.

Костную форму гиперпаратиреоза при аденоме паращитовидной железы следует отличать от фиброзной дисплазии, несовершенного остеогенеза, болезни Педжета, старческого остеопороза, миеломной болезни, акромегалии, саркоидоза, гипертиреоза.

Лечение аденомы паращитовидной железы

Показано хирургическое лечение, однако на дооперационном этапе необходимо проведение консервативной терапии, направленной на борьбу с гиперкальциемией. Пациента переводят на диету, ограничивающую прием кальцийсодержащих продуктов. Назначаются внутривенные инфузии изотонического раствора хлорида натрия, бифосфонатов, форсированный диурез. При развитии гиперкальциемического криза необходимо введение раствора глюкозы, бикарбоната натрия, сердечных гликозидов кортикостероидов.

После соответствующей предоперационной подготовки производится удаление аденомы паращитовидной железы открытым способом, мини-доступом или видеоэндоскопическим методом. В процессе операции на паращитовидных железах важно осмотреть все железы, осуществлять постоянный контроль за уровнем кальция в крови, сердечной деятельностью, состоянием возвратных нервов и сохранностью голоса у пациента. При множественных аденомах или тотальной гиперплазии паращитовидных желез показано их субтотальное удаление либо тотальное удаление с аутотрансплантацией паратиреоидной ткани.

Прогноз

В послеоперационном периоде проводится постоянный мониторинг ЭКГ, контроль содержания кальция в крови. Обычно после удаления аденомы паращитовидной железы уровень кальция в крови нормализуется в течение 2-х суток. В некоторых случаях возможно развитие транзиторной гипокальциемии, требующей проведения соответствующего лечения.

Для восстановления костной ткани назначают витамин D3, лечебную гимнастику, массаж позвоночника и конечностей, эстрогены (женщинам в период менопаузы). При тяжелых поражениях внутренних органов прогноз может быть неблагоприятным.

Источник

Хирург-эндокринологCтаж — 15 летКандидат наук

Медицинский центр «Арраус»

Медицинский центр «Харизма»

Медицинский центр аптечной сети «Здоровье»

Медицинский центр «Будь здоров»

Медицинский центр «Ринаблад» («Инвитро»)

ДНК клиника на 40 лет Победы

Медицинский центр «Ситимед» на Кашириных

Городская больница №1 (ГКБ 1)

Медицинский центр «Кристалл» на Парковой

Дата публикации 17 февраля 2020Обновлено 8 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Аденома паращитовидной железы — это доброкачественная опухоль паращитовидной железы.

Паращитовидные, или околощитовидные, железы — это четыре очень маленькие желёзки, расположенные рядом (около) или в задней части щитовидной железы, поэтому их и назвали «околощитовидными». Они вырабатывают паратиреоидный гормон (ПТГ), который помогает регулировать уровень кальция и фосфора в крови.

Не стоит путать околощитовидные железы и щитовидную железу. Хотя они и располагаются рядом на шее и имеют похожие названия, функции у них совершенно разные (это как желудок и поджелудочная железа или почки и надпочечники).

Аденома паращитовидной железы заставляет поражённую железу выделять больше паратгормона, чем в нормальном состоянии. Это нарушает баланс кальция и фосфора, в результате развивается гиперкальцемия и гипофосфатемия (повышение кальция и снижение фосфора в крови).

Аденомы могут появиться на одной или нескольких паращитовидных железах человека. Около 10 % аденом считаются наследственными. Радиационное воздействие на область головы и шеи, перенесённое в детстве или молодом возрасте, также может увеличить риск развития аденом. Рак паращитовидной железы встречается крайне редко — менее чем в 1 % случаев первичного гиперпаратиреоза [12].

Примерно у 100 000 американцев ежегодно развивается аденома паращитовидной железы. У женщин она встречается в два раза чаще, чем у мужчин, и часто после менопаузы [1]. По РФ нет точных статистических данных.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы аденомы паращитовидной железы

На ранней стадии пациент может не испытывать никаких симптомов. В этом случае обнаружить заболевание возможно по анализу крови, который брали для поиска другого заболевания. Если же аденома существует уже длительное время, то в результате гиперпаратиреоза могут развиваться серьёзные патологические состояния. Например, из-за наличия аденомы кальций не может задерживаться в костях, поэтому они становятся хрупкими и болезненными, что в конечном итоге приводит к их переломам [2]. Кроме этого, у пациента могут появиться и другие симптомы:

- острая или хроническая боль в костях и суставах;

- уменьшение роста;

- изжога;

- нарушение стула (диарея);

- боль в грудной клетке;

- чувство нехватки воздуха.

Избыток кальция оседает в почках, что может привести к камнеобразованию в этих органах. Человек при этом может испытывать:

- боли при мочеиспускании;

- боли по ходу мочеточников при перемене положения тела;

- изменение цвета мочи, возможно появление крови.

В дополнение к этим симптомам могут быть более общие, или неспецифические, признаки:

- депрессия;

- спутанность сознания;

- тошнота;

- рвота;

- боль в мышцах или животе.

Патогенез аденомы паращитовидной железы

Причины и механизм развития аденомы паращитовидной железы очень сложны и до конца не изучены. Выявлены два гена, участвующих в развитии этих опухолей.

Первый — это ген циклина D1/PRAD1, который является ключевым регулятором клеточного цикла. Избыточная экспрессия циклина D1 была вовлечена в патогенез 20-40 % спорадических (единичных, несемейных) аденом паращитовидных желёз. То, что такая сверхэкспрессия циклина D1 действительно является стимулом к чрезмерной пролиферации (размножению) клеток паращитовидной железы, было экспериментально подтверждено разработкой трансгенной модели мыши с паращитовидной направленной сверхэкспрессией циклина D1. У таких мышей развивается гиперплазия паращитовидной железы (увеличение органа и его функций) и биохимический гиперпаратиреоз. Эти мыши представляют собой животную модель гиперпаратиреоза человека, в которой могут быть дополнительно исследованы аспекты туморогенеза (опухолевого перерождения клеток), контроля секреторной функции паращитовидной железы и патофизиологии хронического гиперпаратиреоидного состояния.

Второй ген — это супрессор опухоли MEN1. Примерно в 15-20 % спорадических аденом паращитовидной железы были обнаружены изменения, включающие мутацию или делецию (потерю части гена) обоих копий гена MEN1. Такие потери на 11q хромосоме встречаются примерно в два раза чаще аденом. Это увеличивает вероятность того, что дополнительный ген опухолевого супрессора на 11q хромосоме может быть функциональной мишенью многих из этих приобретённых делеций. Мышиная модель дефицита MEN1 вызывает фенотип, который включает в себя паращитовидную гиперцеллюлярность (увеличение числа клеток), хотя и не сопровождается биохимическим гиперпаратиреозом. Дополнительные мышиные модели, в которых дефицит менина (продукт гена MEN1) нацелен на паращитовидные железы, вероятно, дадут дополнительные важные сведения.

Рост опухоли паращитовидной железы приводит к увеличению общей массы гормонопродуцирующих клеток и, как следствие, к увеличению выработки паратгормона.

Влияние других генов, которые раньше считались возможной причиной развития аденом паращитовидной железы, не подтвердилось. К ним относятся кальций-чувствительный рецепторный белок (CaR), витамин D рецептор (VDR) и ген RET [3].

Классификация и стадии развития аденомы паращитовидной железы

Классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опухолей паращитовидных желёз (WHO classification of tumours of the parathyroid glands) [4]:

- Паратиреоидная аденома — код 8140/0.

- Паратиреоидная карцинома — код 8140/3.

- Вторичные, мезенхимальные и другие опухоли.

Морфологические коды взяты из Международной классификации болезней для онкологии (ICD-O, 898A). Кодировка подтипов:

- /0 — для доброкачественных опухолей;

- /1 — для пограничных опухолей или опухолей с неопределённым поведением;

- /2 — для карциномы in situ (нулевой стадии) и злокачественной интраэпителиальной неоплазии;

- /3 — для злокачественных опухолей.

Стадии развития заболевания определяются только для карциномы паращитовидной железы [5]:

Т — первичная опухоль:

- Тх — первичная опухоль не может быть оценена;

- T0 — признаков первичной опухоли не обнаружено;

- Tis — атипичное новообразование паращитовидной железы (новообразование неопределённого злокачественного потенциала);

- T1 — локализуется в паращитовидной железе;

- T2 — инвазия в щитовидную железу;

- T3 — инвазия в возвратный гортанный нерв, пищевод, трахею, скелетную мышцу, вилочковую железу, прилегающий лимфатический сосуд или лимфоузел;

- Т4 — инвазия в крупные кровеносные сосуды или позвоночник.

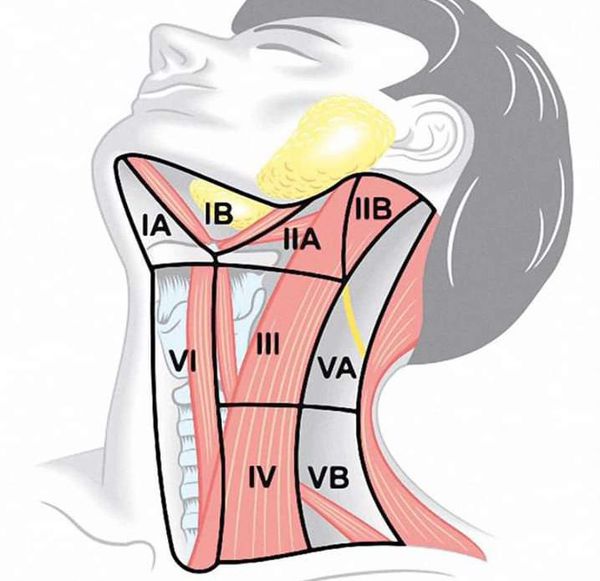

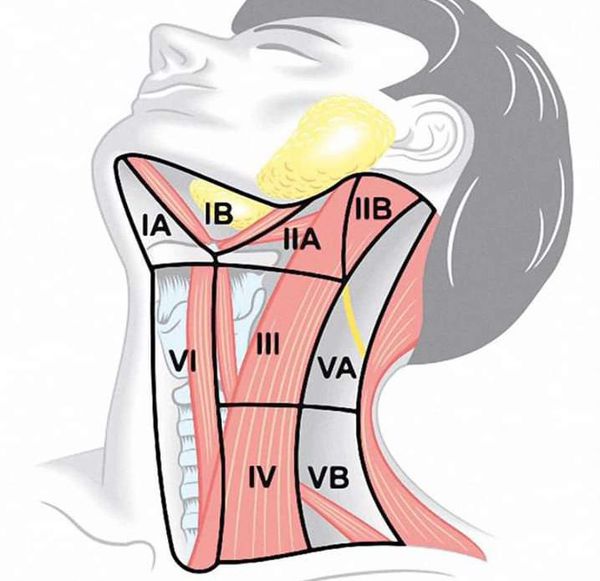

N — метастазы в регионарных лимфатических узлах:

- Nx — регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены;

- N0 — метастазов в регионарных лимфатических узлах не обнаружено;

- N1a — метастазы в лимфатических узлах VI уровня (претрахеальные, паратрахеальные и преларингеальные) и лимфатических узлах средостения;

- N1b — метастазы в односторонней, двусторонней или контралатеральной области шеи (уровни I, II, III, IV или V).

М — отдалённые метастазы:

- М0 — нет отдалённых метастазов;

- M1 — есть отдалённые метастазы.

Осложнения аденомы паращитовидной железы

Осложнения чаще всего связаны не с самой опухолью, так как даже самая крупная аденома редко достигает размера более 3 см, а с поздней диагностикой и, как следствие, длительно существующим гиперпаратиреозом. При избытке паратгормона усиливается выведение кальция из костной ткани. В костях его остаётся слишком мало, а в кровотоке становится чрезмерно много.

Общие осложнения включают в себя:

- Остеопороз. Из-за потери кальция кости становятся слабыми, хрупкими и легко ломаются. Характерным признаком являются патологические переломы, когда даже небольшие травмы, которые у здоровых людей вызвали бы только ушиб, у пациентов с аденомой околощитовидной железы приводят к перелому.

- Камни в почках. Большое количество кальция в крови может привести к его избытку в моче, в результате чего могут образоваться небольшие твёрдые отложения кальция и других веществ в почках. Проходя через мочевыводящие пути, камень почки обычно вызывает сильную боль.

- Сердечно-сосудистые заболевания. Хотя точная причинно-следственная связь не ясна, известно, что высокий уровень кальция вызывает высокое кровяное давление (гипертонию) и некоторые другие виды сердечных заболеваний.

- Гипопаратиреоз новорождённых – это опасно низкий уровень кальция у новорождённых. Он может быть вызван тяжёлым гиперпаратиреозом у женщины во время беременности [6]. Повышенный уровень кальция в крови матери подавляет выработку гормона околощитовидной железы у плода. После родов гормон паращитовидной железы ребёнка находится в подавленном состоянии, в то же время поступление материнского кальция прекращается, что вызывают гипокальциемию. Это экстренное состояние, которое требует неотложных мер по нормализации уровня кальция у новорождённого. При стабилизации состояния младенца в дальнейшем гипопаратиреоз никак не проявляется.

Диагностика аденомы паращитовидной железы

Если у пациента по результатам анализов выявлен высокий уровень кальция и паратгормона в крови, в 95 % случаев это указывает на наличие аденомы околощитовидной железы. Основным методом её лечения является хирургический. Но прежде, чем удалить аденому, её нужно обнаружить. Паращитовидные железы очень маленькие, и сделать это бывает крайне сложно. Раньше, когда не было методов дооперационной визуализации опухолей, основным методом поиска паращитовидных желёз была интраоперационная ревизия. Хирург «вслепую» пытался найти аденому в том месте, где она встречается чаще всего (в анатомических паратрахеальных областях позади щитовидной железы). Иногда при таком подходе аденому так и не удавалось обнаружить. Этот метод и сейчас используется в диагностике аденом паращитовидных желёз, но только в качестве дополнения к другим методам.

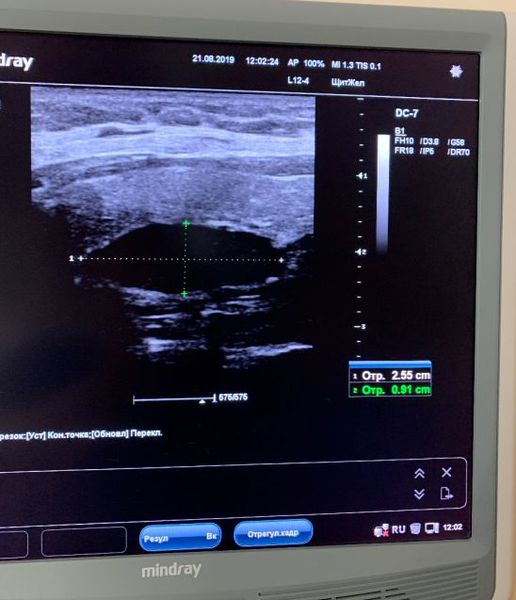

1. Ультразвуковое исследование

Исследуемая область при УЗИ сверху ограничена бифуркацией (разделением) сонной артерии, снизу — грудинной вырезкой, сбоку — сонной артерией/внутренней ярёмной веной [7]. Паращитовидные железы нормального размера обычно не визуализируются с помощью ультразвука. Аденомы проявляются в виде овальных анэхогенных (выглядят чёрными) или гипоэхогенных (выглядят тёмно-серыми) образований, расположенных кзади от щитовидной железы. Обычно можно увидеть эхогенную (светлую) линию, которая отличает щитовидную железу от увеличенной паращитовидной железы. Более крупные аденомы чаще имеют кистозные изменения.

2. Компьютерная томография

Не всегда по УЗИ можно точно определить месторасположение аденомы паращитовидной железы, так как бывает атипичное и скрытое расположение. В этом случае применяют компьютерную томографию (КТ), в том числе наиболее современный её вид — мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ).

Аденомы паращитовидной железы, как правило, представляют собой гиперваскулярные (хорошо кровоснабжённые) структуры с переменным контрастным усилением и ранним вымыванием. Считается, что гиперваскулярная опухоль мягких тканей вблизи предполагаемого расположения паращитовидных желёз представляет собой аденому паращитовидной железы. Эктопические железы (расположенные в нетипичном месте) чаще всего можно увидеть в средостении [8].

У МСКТ чувствительность и специфичность выше 90 %, что при параллельных сравнениях превосходит как ультразвуковые исследования, так и МРТ, особенно при попытке диагностировать точное место заболевания для минимально инвазивной операции.

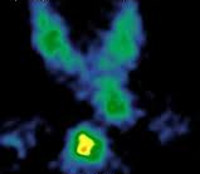

3. Ядерная визуализация

Ядерная медицина паращитовидных желёз была введена в конце 1970-х годов с использованием таллия-201 (201Tl) в качестве визуализирующего агента. Впоследствии был описан метод сочетания 201Tl и 99mTc-пертехнетата (thallium-pertechnetate), который стал первым широко принятым методом радионуклидной визуализации паращитовидных желёз [9]. Ткань щитовидной железы накапливает как 201Tl, так и 99mTc-пертехнетат. Аномальные ткани паращитовидной железы, такие как аденомы, карциномы и гиперпластические паращитовидные железы, накапливают 201Tl, но не 99mTc-пертехнетат.

Другой радиопрепарат — технеций 99mTc sestamibi — поглощается как тканью щитовидной железы, так и аномальной паращитовидной тканью. Метод двойного фазового контрастирования основан на дифференциальном вымывании 99mTc sestamibi из ткани щитовидной железы по сравнению с аномальной паращитовидной тканью. Скорость вымывания из аномальных паращитовидных тканей значительно ниже, чем у нормальной ткани щитовидной железы. Для лучшей визуализации метод может быть дополнен однофотонной эмиссионной компьютерной томографией.

Хирург сам принимает решение, какие методы диагностики ему применять. Возможно, будет достаточно только УЗИ, в сложных случаях обычно используют все методы вместе.

Лечение аденомы паращитовидной железы

Основным методом лечения аденомы паращитовидной железы является хирургический, так как он сразу позволяет избавить пациента от этого заболевания. Но операцию можно выполнить не всегда. В случае с тяжелобольными, истощёнными пациентами нет уверенности, что они перенесут операцию. Таким пациентам можно назначить лекарственные препараты, которые на время уменьшают количество паратиреоидного гормона в крови. Одним из таких препаратов является цинакальцет [10]. Однако эти лекарства не лечат аденому — это временная мера, чтобы стабилизировать состояние больного. В дальнейшем всё равно показано оперативное лечение.

Хирургическое вмешательство является наиболее распространённым методом лечения аденомы паращитовидной железы даже для людей, которые не чувствуют каких-либо симптомов. Паратиреоидэктомия (удаление аденомы паращитовидной железы) может помочь пациентам чувствовать себя лучше и тем самым повысить качество жизни. Что ещё более важно, паратиреоидэктомия может предотвратить остеопороз и камни в почках.

Операция проводится под общим наркозом. В передней части шеи делается небольшой разрез, обычно проверяются все четыре околощитовидные железы, их обнаружение обеспечивает самый высокий процент излечения в долгосрочной перспективе.

При выявлении одной или двух аномальных паращитовидных желёз их удаляют, оставшиеся нормальные железы могут поддерживать нормальный уровень кальция. Если все четыре паращитовидные железы аномальны, то оставляют только половину одной железы, остальные три с половиной удаляют. Часть околощитовидных тканей нужно оставить для поддержания нормального уровня кальция. Если удалить все поражённые железы, то уровень паратиреоидного гормона упадёт более чем на 50 %.

Удалённые паращитовидные железы отправляются на гистологическое исследование, где врач-морфолог проверяет, что это действительно была аденома паращитовидной железы.

Любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском, эта операция не исключение. При паращитовидной хирургии некоторые пациенты испытывают кратковременный или постоянный низкий уровень кальция в крови. Недостаток кальция может проявляться в виде онемения, мышечных судорог, покалывания в пальцах и вокруг рта. Также возможны гематомы, изменение голоса, кровотечение, нагноение раны.

Многих пациентов интересует, можно ли удалить аденому паращитовидной железы без разреза на шее. Опытный хирург при наличии соответствующего эндоскопического оборудования в клинике может сделать опера