Антитела к нативной днк ревматоидный артрит

Ïðè ñèñòåìíûõ çàáîëåâàíèÿõ – êîëëàãåíîçàõ (çàáîëåâàíèÿõ, õàðàêòåðèçóåìûõ ìåñòíûì èëè îáùèì ïîðàæåíèåì ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè) íàáëþäàåòñÿ ñâåðõ÷óâñòâèòåëüíîñòü êëåòîê èììóííîé ñèñòåìû (ëèìôîöèòîâ â ÷àñòíîñòè) ê ñîáñòâåííûì áåëêàì îðãàíèçìà. Ýòî âûçûâàåò âûðàáîòêó àóòîàíòèòåë, äåéñòâèå êîòîðûõ íàïðàâëåíî ïðîòèâ íàòèâíîé äâóõñïèðàëüíîé ÄÍÊ. Íàëè÷èå â êðîâè àíòèòåë êëàññà IgG ê äâóñïèðàëüíîé íàòèâíîé ÄÍÊ (àíòè-äñÄÍÊ) ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì ïîêàçàòåëåì òÿæåëîãî àóòîèììóííîãî çàáîëåâàíèÿ – ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêè (ÑÊÂ).

Àíòè-äñÄÍÊ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç âèäîâ àíòèÿäåðíûõ àíòèòåë. Èõ âûÿâëåíèå â îðãàíèçìå ïàöèåíòà ñ î÷åíü âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêè. Áîëåå ìàëûå êîëè÷åñòâà ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïðèçíàêàìè äðóãèõ äèôôóçíûõ ïàòîëîãèé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè èëè ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêè, ñïðîâîöèðîâàííîé ïðèìåíåíèåì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Òàêæå åñòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýòè àíòèòåëà ñëóæàò îäíîé èç ïðè÷èí ðàçâèòèÿ òàêèõ çàáîëåâàíèé êàê âàñêóëèò (âîñïàëåíèå êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ) è âîë÷àíî÷íûé íåôðèò (âîñïàëåíèå ïî÷åê, ñïðîâîöèðîâàííîå ÑÊÂ).

Ïðè ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêå îòìå÷àåòñÿ çàâèñèìîñòü êîëè÷åñòâà àíòèòåë àíòè-äñÄÍÊ îò óðîâíÿ öèðêóëèðóþùèõ èììóííûõ êîìïëåêñîâ, ñîäåðæàùèõ IgG. Ýòè êîìïëåêñû, îòêëàäûâàÿñü íà áàçàëüíûõ ìåìáðàíàõ êëåòîê êîæè ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ (ïî÷åê, ñèíîâèàëüíûõ, ñåðîçíûõ îáîëî÷åê, ìîçãà è ò. ï.) è ñîñóäîâ, ñíàáæàþùèõ èõ êðîâüþ, âûçûâàþò âîñïàëåíèå è ïîâðåæäåíèå òêàíåé. Ñïîñîáíîñòü äñÄÍÊ âñòóïàòü â ñâÿçü ñ áàçàëüíîé ìåìáðàíîé ïî÷å÷íûõ êëóáî÷êîâ ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé îáðàçîâàíèÿ â íèõ èììóííûõ êîìïëåêñîâ (ïîâûøåííûé óðîâåíü îòìå÷àåòñÿ ó áîëüíûõ ÑÊÂ, ñîïðîâîæäàåìîé òÿæåëûì ïîðàæåíèåì ïî÷åê.). Ñëåäñòâèåì ýòîãî ñòàíîâèòñÿ àêòèâàöèÿ êîìïëåìåíòà, ïðè êîòîðîì ïðèâëåêàþòñÿ åãî ðåçåðâû èç ñûâîðîòêè êðîâè. Òàêæå íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå ëèçîñîìàëüíîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ àêòèâèðóåò âûäåëåíèå ìåäèàòîðîâ âîñïàëåíèÿ.  ðåçóëüòàòå âîçíèêàåò àóòîèììóííàÿ àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ, àêòèâèðóåìàÿ êîìïëåìåíòîì, êîòîðûé ôèêñèðóåòñÿ èììóííûìè êîìïëåêñàìè, à òàêæå ãèïåð÷óâñòâèòåëüíûìè ìàëûìè ëèìôîöèòàìè. Ýòî âûçûâàåò ðàçâèòèå âîñïàëåíèÿ, à â ïîñëåäñòâèå ðàçðóøåíèå òêàíåé. Ïðè÷èíîé ñèñòåìíîãî ïîðàæåíèÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, à òàêæå ïå÷åíè, ñåëåçåíêè, ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû (ïàðåíõèìîòîçíûõ îðãàíîâ) ÿâëÿåòñÿ ïîðàæåíèå ìåëêèõ ñîñóäîâ, ïî êîòîðûì â íèõ ïîñòóïàåò êðîâü.

Èññëåäîâàíèå êîíöåíòðàöèè àíòè-äñÄÍÊ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîñïåöèôè÷íûì è ÷óâñòâèòåëüíûì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ. Òàê, ýòè àíòèòåëà îïðåäåëÿþòñÿ ïðè îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèÿ âñåãî ó 2% çäîðîâûõ ëþäåé è ó 13% ïàöèåíòîâ ñ äðóãèìè ôîðìàìè àóòîèììóííûõ ïàòîëîãèé (ò.å. äèàãíîñòè÷åñêàÿ ñïåöèôè÷íîñòü ìåòîäà ðàâíà 98 è 87 % ñîîòâåòñòâåííî). Ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÑÊ ïîñðåäñòâîì èññëåäîâàíèÿ âûÿâëÿåòñÿ 85% çàáîëåâøèõ, ÷òî è åñòü ïîêàçàòåëåì ÷óâñòâèòåëüíîñòè äàííîãî òåñòà.

Åñëè åñòü ïîäîçðåíèå íà ñèñòåìíóþ êðàñíóþ âîë÷àíêó, ðåêîìåíäóåòñÿ ïàðàëëåëüíîå èññëåäîâàíèå óðîâíÿ àíòè-äñÄÍÊ è àíòèíóêëåàðíûõ àíòèòåë (òåñò 169). Ïðè òàêîì ïîäõîäå âåðîÿòíîñòü òî÷íî äèàãíîñòèðîâàòü áîëåçíü çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ. Åæåìåñÿ÷íîå íàáëþäåíèå çà èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâà àíòè-äñÄÍÊ ó ïàöèåíòîâ ñ ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêîé ïîçâîëÿåò ñîñòàâëÿòü ïðîãíîç òå÷åíèÿ áîëåçíè, íàáëþäàòü çà åå ðàçâèòèåì, à òàêæå îïðåäåëÿòü ýôôåêòèâíîñòü íàçíà÷åííîãî ëå÷åíèÿ.

Êîëè÷åñòâî àíòè-äñÄÍÊ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ñòåïåíè òÿæåñòè ãëîìåðóëîíåôðèòà (ïàòîëîãèè, ïðè êîòîðîé ïîðàæàþòñÿ ïî÷å÷íûå êëóáî÷êè). Îíî æå îòðàæàåò èçìåíÿþùóþñÿ àêòèâíîñòü ÑÊÂ. Ñâèäåòåëüñòâîì ïðèáëèæàþùåãîñÿ îáîñòðåíèÿ ïàòîëîãèè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîå óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè àíòèòåë ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè êîìïëåìåíòà (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ). Åñëè ãëîìåðóëîíåôðèò óæå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ, êîëè÷åñòâî àíòèòåë ìîæåò ñíèçèòüñÿ. Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêîé ïðîõîäèò áåç âûÿâëåíèÿ àíòè-äñÄÍÊ. Ñîîòâåòñòâåííî, îòñóòñòâèå àíòèòåë íå ÿâëÿåòñÿ 100%-ì ñâèäåòåëüñòâîì îòñóòñòâèÿ ïàòîëîãèè.  ïðàêòèêå èçâåñòíû è îáðàòíûå ñëó÷àè (âñåãî èõ ìåíåå 2%), êîãäà ó êëèíè÷åñêè çäîðîâûõ ëþäåé áûëè âûÿâëåíû àíòèòåëà êëàññà IgG ê äâóñïèðàëüíîé íàòèâíîé ÄÍÊ.

Источник

Anti-dsDNA (антиДНК) или антитела двухцепочечной ДНК относятся к неоднородной группе антител против ДНК двухспиральной, а также являются лабораторными маркерами СКВ (системная красная волчанка).

Аутоантителами против ДНК, которые расположены внутри ядра, называют антитела к двуспиральной ДНК. Точной причины их появления в крови установлено не было.

Что такое антитела?

Иммунной системой человека производятся антитела, так называемые специальные белки, борющиеся с различными паразитами, вирусами, грибками, бактериями, то есть с инородными элементами на генетическом уровне. В задачу любых антител входит уничтожать инородный материал и не трогать клетки родные, что называется механизмом аутотолерантности.

Бывают случаи, когда ответ иммунной системы направляется против собственных тканей и клеток, а не инородных. Тогда имеет место развитие аутоиммунной болезни, а антитела, вырабатываемые против своих же клеток и их компонентов, специалисты называют аутоиммунными.

Если случается серьезная «поломка» иммунитета, повышается уровень аутоантител, чего становится вполне достаточно для постановки пациенту диагноза.

Антитела к двуспиральной ДНК – это не одно антитело, а целый их комплекс, мишенью которого является ДНК ядра клетки.

Анализ на антитела является высокочувствительным при диагностике СКВ, то есть, при положительном результате можно говорить о подтверждении диагноза. В 70-80% случаев больные выявляются именно этим анализом. Однако в связи с недостаточной чувствительностью исследования требуется большая осторожность при чтении результатов анализа, поскольку, если результат отрицателен, то далеко не факт, что у пациента нет СКВ.

Данные анализы чаще всего назначаются ревматологом. Но может быть выписано направление и терапевтом, и нефрологом, и дерматологом. Все будет зависеть от того, к какому специалисту обратился пациент изначально. Иммунологическая лаборатория — это то место, где проводят исследование на антитела. Специальная подготовка к анализу не нужна.

СКВ — системная красная волчанка

СКВ является тяжелым аутоиммунным заболеванием, поражающем одновременно несколько систем и органов (системы головного мозга, кожи, почек, суставов, сосудов и сердца). Одновременное присутствие симптомов у всех органов не обязательно. Проявления волчанки достаточно разнообразны: у одного человека будут преобладать кожные симптомы, у другого, например, – почечные.

Антитела к нативной двуспиральной ДНК помогут выявить данное заболевание.

Факторы риска развития системной красной волчанки

- Изменения гормонального фона (роды, беременность, менструации), которые вызывают пролактин и эстроген, чем объясняется большая частота, 90%, заболеваний, среди женского населения.

- Предрасположенность на генетическом уровне, которую подтверждает наличие у родственников пациентов, больных СКВ низкого уровня некоторых антигенов системы HLA и аутоантител.

- Лекарственные средства – «Метилдопа», «Прокаинамид», «Гидралазин».

- Вирусная инфекция, запускающая аутоиммунные процессы.

- Солнечное облучение (ультрафиолетовые лучи приводят клетки кожи к апоптозу, оголяют ДНК, и она становится видима иммунной системе).

Анализ антител к двуспиральной ДНК очень информативен.

Симптоматика СКВ

Общими признаками проявления можно назвать увеличение лимфоузлов, усталость и слабость, повышение температуры тела, снижение веса, боль в суставах и мышцах.

- Люпус нефрит или поражение почек (функции почек снижены и присутствует триада лабораторных симптомов).

- Артралгия и артрит, вызывающие воспаления и болезненные ощущения в суставах запястий, кистей, рентгеновский снимок которых покажет снижение плотности кости вокруг сустава (периартикулярный остеопороз), однако эрозий не будет.

- Серозит, то есть воспаление серозной оболочки легких и сердца (плеврит, перикардит).

- Фоточувствительность, вызывающая ухудшение симптомов после пребывания на солнце.

- Высыпания, в том числе и на лице, бабочкообразная сыпь. Антитела к двуспиральной ДНК будут обнаружены обязательно.

- Синдром нефритический — 45-65%.

- Микрогематурия — наличие 80% эритроцитов в осадке мочи.

- Протеинурия, связана с потерей белка вместе с мочой в объеме больше 0,5 г/с, то есть 100%.

- Очень редко появление в моче значительного количества лейкоцитов (пиурия), особенно в отсутствие инфекций мочевыводящих путей.

- На сетчатке образуются ватообразные очаги, также отекает сосочек зрительного нерва.

- Наличие острого люпус пневмонита, поражения легких, ассоциации кашля и лихорадки с пятнистым альвеолярным инфильтратом.

- Проявления нейропсихических состояний, начиная от депрессий и заканчивая эпилептиформными пароксизмами, психозами и нарушениями зрения.

При выявлении у пациента с СКВ антител к двуспиральной ДНК требуется повторный контроль через 1-3-6-12 месяцев. Это зависит от тяжести болезни. У этих пациентов повышается риск развития поражения почек, потому что комплексы антиДНК с комплексами иммунными ведут к повреждению почек.

Анализ на антиДНК

Это анализ необходим:

- Чтобы спрогнозировать успешность лечения.

- Когда подозревают наличествующее системное аутоиммунное заболевание.

- Когда результат ENA антител, исследования антител антинуклеарных положительный.

- Когда присутствуют симптомы СКВ.

- Когда подозревают наличие системной болезни, в особенности СКВ.

- Для дифференциальной диагностики суставного синдрома.

- Когда положителен результат анализа на антиядерные антитела.

- Для прогнозирования развития поражения почек.

- Для контроля протекания СКВ.

Что с человеком происходит, когда у него повышены антитела к двуспиральной ДНК?

Симптоматика для проведения определения антиДНК

- Увеличивается температура тела, лимфатические узлы, снижается вес, появляется усталость.

- При артрите, воспалении сустава, проявляемом отечностью, болью, повышением температуры на этом участке, покраснением кожи и нарушением подвижности.

- При появлении атипичных психических и неврологических симптомов.

- При плеврите или перикардите неясного происхождения.

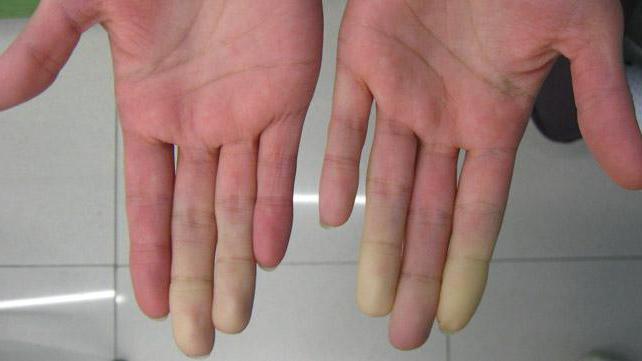

- При синдроме Рейно, то есть периодическом изменении цвета пальцев кистей и стоп (покраснение, бледность, посинение), нарушением их чувствительности и болями.

- При заболеваниях почек, имеющих иммунный генез или изменениях результатов анализа мочи (гематурия, протеинурия).

- При кожных симптомах – утолщении кожи, сыпи, особенно после солнечных ванн.

- При гемолитической анемии, разрушении эритроцитов при повышении уровня билирубина в моче и крови.

- При нейтропении, сниженном количестве нейтрофилов в лейкоцитарной формуле.

- При тромбоцитопении, снижении числа тромбоцитов в крови.

Антитела к двуспиральной ДНК: норма

В норме результат анализа должен быть отрицателен, а концентрация 0-25 МЕ/мл.

Если результат положителен, можно говорить о: первичном билиарном циррозе; СКВ; инфекционном мононуклеозе; эффективности лечения (СКВ в стадии ремиссии); хроническом гепатите С и В; синдроме Шегрена; смешанном заболевании соединительной ткани.

ДНК двуспиральная и антитела (IgG и IgM иммуноглобулины) образуют иммунный комплекс. Он и обуславливает определенную симптоматику, характерную для СКВ.

Если результат отрицателен, говорят о лекарственной волчанке или об отсутствии СКВ.

Что влияет на результат анализа?

- Высокие показатели антиДНК ассоциируются с люпус нефритом, обострением заболевания или отсутствием контроля за болезнью.

- Низкие показатели антиДНК ассоциируются с эффективностью проводимой терапии и достижением стадии ремиссии заболевания.

- АнтиДНК является специфическим показателем СКВ, но может наблюдаться также и при других болезнях (аутоиммунных, хроническом гепатите С и В).

- Если антиДНК отсутствует, это не исключает диагноз СКВ.

- Обнаружение антиДНК у больного без каких-либо симптомов и прочих критериев этой болезни не трактуют в пользу постановки диагноза СКВ.

Важные замечания

Анализ крови на антитела к двуспиральной ДНКпроводится вместе с нижеприведенными исследованиями:

- бета-2-микроглобулином;

- общим анализом крови;

- антицентромерными антителами;

- общим анализом мочи;

- антигистоновыми антителами;

- печеночными пробами (щелочная фосфатаза, билирубин, ГГТ, АСТ, АЛТ);

- ревмопробами (АСЛО, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, скорость оседания эритроцитов);

- антителами к цитруллиновому пептиду (АЦЦП);

- антинуклеарными антителами (ANA). Являются самыми хорошо изученными аутоантителами наряду с ревматоидным фактором. Были открыты в 1957 г., и одновременно исследователи доказали связь с СКВ. При этом антитела к двуспиральной ДНК повышены;

- anti-SSB и anti-SSA антителами;

- anti-SCL-70 антителами;

- anti-nRNP антителами;

- anti-Sm антителами;

- anti-sp100 антителами.

Два факта об антиДНК

Кроме того, антиДНК появляется в крови в связи со следующими причинами:

- миеломной болезни;

- СКВ, критерием диагноза которой является получение положительного результата исследования;

- правовирусной инфекции;

- лекарственно инуцированной СКВ;

- ВИЧ;

- синдроме Шегрена;

- цитомегаловирусной инфекции;

- синдроме Шарпа (смешанном заболевании соединительной ткани);

- инфекционном мононуклеозе;

- ревматоидном артрите;

- первичном билиарном циррозе;

- системной склеродермией;

- вирусном гепатите С;

- вирусном гепатите В.

Поэтому кровь на антитела к двуспиральной ДНК берут довольно часто.

Источник

Заболевания, в патогенезе которых реакции иммунной системы, направленные против компонентов нормальной ткани, являются основным повреждающим фактором, определяются как аутоиммунные (АИЗ). Они составляют до 20% всех соматических заболеваний и представляют одну из основных проблем в клинике внутренних заболеваний.

Для лабораторной диагностики АИЗ, прогнозирования и контроля терапии используют определение в крови аутоантител (АА) против компонентов собственной ткани.

В ряде случаев АА непосредственно учувствуют в патогенезе заболевании, но в большинстве случаев они лишь указывают на наличие АИЗ, не всегда являясь достаточным основанием для установления диагноза.

При оценке клинического значения выявления АА следует учитывать их титр и динамику его изменения.

В настоящее время используют определение следующих АА: ревматоидный фактор (РФ), С-реактивный белок (СРБ), антистрептолизин-О (АСЛ-О), антинуклеарные антитела (АНА), антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к нативной ДНК (н-ДНК), антитела к денатурированной ДНК (д-ДНК), антикардиальные антитела (АКА), антифосфолипидные антитела (АФА), антитела к коллагену (АК).

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР

Определение РФ в периферической крои человека методом ИФА используется для обследования ациентов с подозрением на ревматоидный артрит для мониторинга и контроля эффективности проводимых лечебных мероприятий. Установлено, что высокий уровень РФ коррелирует с более тяжелым течением ревматоидного артрита и наличием системных (внесуставных) проявлений. Учитывая воспалительный характер ревматоидного артрита, для мониторинга заболевания и эффективности терапии помимо определения РФ целесообразно количественное определение СРБ.

РФ может обнаруживаться в крови человека при (1) хронических гепатитах В и С, (2) различных вирусных инфекциях, (3) некоторых видах лимфом, (4) системной красной волчанке; (5) склеродермии, (6) саркоидозах.

АНТИНУКЛЕАРНЫЙ ФАКТОР

Клиническое значение: АНФ – совокупность антител, реагирующих с различными антигенами клеточного ядра (ДНК, нуклеогистоном, рибосомами, нуклеолами и др.). Диагностическую информативность имеют концентрации и тип АНФ.

В норме АНФ отсутствует.

Низкие титры. Трактовка результатов: неспецифический признак при различных инфекционных воспалительных заболеваниях. Низкие титры АНФ часто определяются при разнообразной патологии и у здоровых доноров.

Высокие титры. Трактовка результатов: системная красная волчанка, хронический активный гепатит, ревматоидный артрит, другие системные васкулиты. Нарастание титра АНФ при динамическом исследовании сыворотки пациента может служить ранним признаком обострения процесса (до появления клинических симптомов) и диктовать необходимость изменения лечебной тактики.

АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О

Норма: до 200 МЕ в мл.

Варианты патологии: повышение уровня.

Трактовка результатов. Особенно большое значение АСЛ-О имеет при дифференциации ревматизма от ревматоидного артрита, так как при последнем эти антитела, как правило, обнаруживаются в низких титрах. Особенно высокие титры антитела АСЛ-О достикают при ревматизме и обострении гломерулонефрита. Наибольшую диагностическую и прогностическую значимость имеют данные об уровне АСЛ-О в динамике заболевания (определения приблизительно с недельными интервалами). Характер изменения титра АСЛ-О свидетельствует либо об успехе антибактериальной терапии, либо о персистенции возбудителя, даже при благоприятной динамике клинической картины. Повышение уровня АСЛ-О может не наблюдаться при поражениях кожи и до 15% больных с острой ревматической лихорадкой. В качестве дополнительных тестов для оценки стрептококковой инфекции иногда применяют определение антител к стрептококковой ДНК-азе и стрептококковой гиалуронидазе. Мониторинг уровня С-реактивного белка наряду с определением динамики АСЛ-О помогает оценить течение заболевания.

С-реактивный белок

СРБ неспецифичен для какого-либо определенного заболевания, но характерен для острого воспалительного процесса и может служить признаком активности. Повышение уровня СРБ происходит не только при инфекциях, но и воспалительных, аутоиммунных и аллергических заболеваниях, инфаркте миокарда, травмах, ожогах, хирургических операциях, злокачественных новообразованиях, отторжении трансплантата. Уровень СРБ свидетельствует о тяжести и остроте состояния, а также о прогнозе заболевания. Уровень СРБ существенно не возрастает при вирусной и спирохетной инфекции. Последовательное определение уровней СРБ может быть использовано для наблюдения за эффективностью антимикробного лечения. В отличие от широко использовавшегося теста скорости оседания эритроцитов (СОЭ), как неспецифического показателя остроты процесс, СРБ является более лабильным и, следовательно, более удобным показателем для клинического мониторинга. Кроме того, уровень СРБ в отличие от СОЭ, не зависит от пола, времени суток, количества и морфологии эритроцитов, белкового состава плазмы.

АНТИТЕЛА К ДНК

В диагностике АИЗ важное значение имеет не только выявление суммарных антинуклеарных антител, но и детекция антител к определенным антигенам. Наиболее важным в практической клинической деятельности является определение антител к ДНК.

АНТИТЕЛА К НАТИВНОЙ ДНК

Антитела к н-ДНК специфичны для системной красной волчанки (СКВ) и могут обнаруживаться приблизительно у 60% больных с СКВ. Антитела к н-ДНК являются высокоспецифическим маркером СКВ, что позволяет широко их использовать в диагностике этого заболевания. Выявление антител к н-ДНК и гипокомплементемии представляют собой независимые диагностические тесты, позволяющие выявить категорию больных с высоким риском развития волчаночного гломерулонефрита.

АНТИТЕЛА К ДЕНАТУРИРОВАННОЙ ДНК

Являются главными составляющими большинства ядерных антител, однако они неспецифичны по отношению к определенным заболеваниям. Целесообразно использовать определение антител к д-ДНК для дифференциальной диагностики красной волчанки, обусловленной лекарственными препаратами.

АНТИКАРДИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА

Антитела к миокарду появляются при миокардитах, идиопатической дилятационной кардиомиопатии, ревматическом миокардите и синдроме Дресслера. Могут использоваться для диагностики этих заболеваний, однако титр не отражает клиническую активность.

АНТИТЕЛА К КОЛЛАГЕНУ

Антитела к коллагену используются для выявления АИЗ, связанных с гиперпродукцией антител к различным типам коллагена, в целях определения распространенности и преимущественной направленности аутоиммунного процесса. АК высоко специфичны для ревматоидного и ювенильного ревматоидного артрита. АК коррелируют с активностью АИЗ, являются показателем эффективности проводимой терапии (по изменению титра).

ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ревматодный артрит:

•основные маркеры: РФ, АК;

•дополнительные маркеры: АНФ, СРБ (контроль эффективности терапии), АСЛ-О.

Ювенильный ревматоидный артирит:

•основные маркеры: РФ, АК, антитела к д-ДНК;

•дополнительные маркеры: СРБ (контроль эффективности терапии), АСЛ-О.

Системная красная волчанка:

•основные маркеры: АНФ, антитела к н-ДНК, антифосфолипидные антитела;

•дополнительные маркеры: антитела к д-ДНК, РФ.

Лекарственная волчанка:

•основные маркеры: АНФ, АК;

•дополнительные маркеры: РФ, антитела к н-ДНК, СРБ.

Системная склеродермия:

•основные маркеры: АНФ, АК;

•дополнительные маркеры: РФ, антитела к н-ДНК, АКА.

Коллагенозы:

•основные маркеры: АНФ, РФ, АК;

•дополнительные маркеры: антитела к д-ДНК, СРБ.

Ревматизм:

•основные маркеры: РФ, СРБ, АСЛ-О;

•дополнительные маркеры: АНФ.

Различные миокардиты:

•основные маркеры: АСЛ-О, АКА;

•дополнительные маркеры: РФ, СРБ, АНФ.

Источник