Лечение подагры у черепахи

В ветеринарной практике лечение рептилий с подагрой – довольно частая ситуация. Такое заболевание наблюдается у черепах и ящериц. Подагра — это метаболическое заболевание с нарушением белкового обмена, характеризующееся накоплением кристаллов мочевой кислоты и уратов натрия в органах и тканях.

У рептилий конечным продуктом выделения азота является мочевая кислота, которая выделяется в полутвердом виде, т.е. рептилии являются урикотеликами. Это означает, что они обладают приспособленческим механизмом, позволяющим экономить воду, ведь для выделения мочевой кислоты необходимо намного меньше воды, по сравнению с уреотеликами (млекопитающими) — животными, выделяющими мочевину, для чего нужно большое количество жидкости.

У пресмыкающихся в отличие от млекопитающих мочевая кислота образуется не только при катаболизме нуклеиновых кислот, но и при катаболизме аминокислот. Наиболее частыми причинами подагры у рептилий являются такие факторы, как обезвоживание, высокобелковое кормление, болезни почек, также нельзя не отметить ятрогенные факторы (передозировка нефротоксичными препаратами, мочегонными средствами). Различают несколько форм этого заболевания — подагра почек, висцеральная, периартикулярная и суставная подагры.

Подагра почек

Подагра почек у рептилий может быть первичным заболеванием, а может развиваться вторично при висцеральной подагре. В первичном поражении почек ключевую роль, по всей видимости, играет обезвоживание. При хроническом обезвоживании происходит снижение или полная остановка клубочковой фильтрации, жидкость накапливается в мочевом пузыре и не шунтируется наружу. Как следствие, ток жидкости в собирательных трубочках значительно замедляется, а секреция мочевой кислоты в тубулярной системе продолжается. Это приводитк закупорке канальцев мочевой кислотой и разрыву гламерул.

Холод и хронический стресс также влияют на скорость клубочковой фильтрации, уменьшая ее. Дегидратация на прямую не влияет на секрецию мочевой кислоты, обезвоживание снижает ток жидкости через почку, что приводит к задержке мочевой кислоты в тубулярной системе. Прямое влияние на секрецию мочевой кислоты имеет метастатическая минерализация мембран почечных канальцев, при метастатической минерализации адекватной секреции мочевой кислоты не происходит, что в свою очередь приводит к гиперурикемии. Клинически подаграпочек проявляется также как и хроническая почечная недостаточность — обезвоживанием, отеками, летаргией, фасцикуляцией мышц, субэпидермальными гемморагиями и т. д.

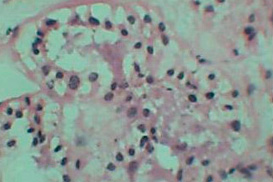

Рис. 1. Гистопрепарат. Стаз уратов в канальцах почки среднеазиатской черепахи.

Рис. 1. Гистопрепарат. Стаз уратов в канальцах почки среднеазиатской черепахи.

Рис. 2. Макропрепарат. Почка среднеазиатской черепахи при подагре.

Периартикулярная и суставная подагра

Периартикулярная и суставная подагра – это форма заболевания, встречающаяся в основном у сухопутных черепах. У этих животных, как правило, поражаются коленные, локтевые и челюстные суставы.

Рис. 3. На фото среднеазиатская черепаха с подагрой коленных суставов.

Рис. 3. На фото среднеазиатская черепаха с подагрой коленных суставов.

У ящериц поражаются суставы пальцев, интеркарпальные и интертарзальные суставы.

Периартикулярная и суставная подагра развивается при висцеральной подагре. Клинически эти заболевания проявляются у животных хромотой, отеком и уплотнением периартикулярных тканей, нарушением подвижности сустава.

Рис. 4. На фото периартикулярная подагра локтевого, интеркарпального и суставов пальцев у эублефара.

Рис. 4. На фото периартикулярная подагра локтевого, интеркарпального и суставов пальцев у эублефара.

Висцеральная форма подагры у рептилий

При висцеральной форме подагры кристаллы мочевой кислоты откладываются, как правило, на перикарде, печени, селезенке и любых других серозных покровах и мягких тканей. Висцеральная форма подагры обычно протекает бессимптомно.

Диагностика подагры у рептилий

Диагноз «подагра» ставится на основании данных анамнеза, физикального обследования, биохимического анализа крови и данных рентгенографии и УЗИ.

Лечение подагры у рептилий

У пресмыкающихся основным препаратом при лечении любой формы подагры является Аллопуринол — препарат, ингибирующий ксантиноксидазу. Аллопуринол не способен растворить соли и кристаллы мочевой кислоты, уже выпавшие в осадок, он лишь предотвращает дальнейшее выпадение в осадок мочевой кислоты. Аллопуринол назначается из расчета 20 мг/кг внутрь, сроком до 3-х месяцев.

При подагре почек у рептилий помимо аллопуринола применяется схема лечения почечной недостаточности (усиленная регидратация, антибиотика терапия, фосфат-связывающая терапия и т.д.)

При суставной и периартикулярной форме подагры могут применяться хирургические методы лечения, такие как артропункция (прокол капсулы сустава инъекционной иглой) с последующим лаважом (промыванием) полости сустава, и вскрытие периартикулярных тканей с последующим удалением подагрических очагов. Эти процедуры позволяют помимо механического удаления кристаллов мочевой кислоты, улучшить биомеханику сустава и уменьшить боль животного. Помимо хирургических манипуляций и в комплексе с ними применяются внутрисуставныеинъекции глюкокортикоидов короткого и пролонгированного действия.

При висцеральной подагре применяется регидратация, системно глюкокортикоиды длинного действия.

Помимо медикаментозной терапии, если это возможно, применяется диетотерапия. В ветеринарии млекопитающих существует достаточно большое количество специализированных сухих и влажных кормов (ветеринарных диет), содержащих минимальное количество белка и не имеющих в своем составе фосфора. При лечении рептилий в этом плане дела обстоят намного хуже, фабрично изготовленных ветеринарных диет не существует, да и большинство обычных сухих кормов для ящериц и черепах не отвечают физиологическим потребностям этих животных.

При лечении подагры, если животное продолжает питаться, из рациона необходимо исключить продукты богатые белком и пуринами (все бобовые, спаржа, цветная капуста, проростки злаков, грибы, листовой салат, шпинат, из животных кормов — мучной червь, зоофобус, сырая печень, жирная морская рыба).

При подагре многие рептилии в течение всей жизни нуждаются в лечении, так как если прекратить его, то болезнь вернется. Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии располагает отделением герпетологии, где опытный ветеринарный врач подберет наиболее подходящий вид лечения для вашей рептилии.

Источник

В ветеринарной практике лечение рептилий с подагрой – довольно частая ситуация. Такое заболевание наблюдается у черепах и ящериц. Подагра — это метаболическое заболевание с нарушением белкового обмена, характеризующееся накоплением кристаллов мочевой кислоты и уратов натрия в органах и тканях.

У рептилий конечным продуктом выделения азота является мочевая кислота, которая выделяется в полутвердом виде, т.е. рептилии являются урикотеликами. Это означает, что они обладают приспособленческим механизмом, позволяющим экономить воду, ведь для выделения мочевой кислоты необходимо намного меньше воды, по сравнению с уреотеликами (млекопитающими) — животными, выделяющими мочевину, для чего нужно большое количество жидкости.

У пресмыкающихся в отличие от млекопитающих мочевая кислота образуется не только при катаболизме нуклеиновых кислот, но и при катаболизме аминокислот. Наиболее частыми причинами подагры у рептилий являются такие факторы, как обезвоживание, высокобелковое кормление, болезни почек, также нельзя не отметить ятрогенные факторы (передозировка нефротоксичными препаратами, мочегонными средствами). Различают несколько форм этого заболевания — подагра почек, висцеральная, периартикулярная и суставная подагры.

Подагра почек

Подагра почек у рептилий может быть первичным заболеванием, а может развиваться вторично при висцеральной подагре. В первичном поражении почек ключевую роль, по всей видимости, играет обезвоживание. При хроническом обезвоживании происходит снижение или полная остановка клубочковой фильтрации, жидкость накапливается в мочевом пузыре и не шунтируется наружу. Как следствие, ток жидкости в собирательных трубочках значительно замедляется, а секреция мочевой кислоты в тубулярной системе продолжается. Это приводитк закупорке канальцев мочевой кислотой и разрыву гламерул.

Холод и хронический стресс также влияют на скорость клубочковой фильтрации, уменьшая ее. Дегидратация на прямую не влияет на секрецию мочевой кислоты, обезвоживание снижает ток жидкости через почку, что приводит к задержке мочевой кислоты в тубулярной системе. Прямое влияние на секрецию мочевой кислоты имеет метастатическая минерализация мембран почечных канальцев, при метастатической минерализации адекватной секреции мочевой кислоты не происходит, что в свою очередь приводит к гиперурикемии. Клинически подаграпочек проявляется также как и хроническая почечная недостаточность — обезвоживанием, отеками, летаргией, фасцикуляцией мышц, субэпидермальными гемморагиями и т. д.

Рис. 1. Гистопрепарат. Стаз уратов в канальцах почки среднеазиатской черепахи.

Рис. 2. Макропрепарат. Почка среднеазиатской черепахи при подагре.

Периартикулярная и суставная подагра

Периартикулярная и суставная подагра – это форма заболевания, встречающаяся в основном у сухопутных черепах. У этих животных, как правило, поражаются коленные, локтевые и челюстные суставы.

Рис. 3. На фото среднеазиатская черепаха с подагрой коленных суставов.

У ящериц поражаются суставы пальцев, интеркарпальные и интертарзальные суставы.

Периартикулярная и суставная подагра развивается при висцеральной подагре. Клинически эти заболевания проявляются у животных хромотой, отеком и уплотнением периартикулярных тканей, нарушением подвижности сустава.

Рис. 4. На фото периартикулярная подагра локтевого, интеркарпального и суставов пальцев у эублефара.

Висцеральная форма подагры у рептилий

При висцеральной форме подагры кристаллы мочевой кислоты откладываются, как правило, на перикарде, печени, селезенке и любых других серозных покровах и мягких тканей. Висцеральная форма подагры обычно протекает бессимптомно.

Диагностика подагры у рептилий

Диагноз «подагра» ставится на основании данных анамнеза, физикального обследования, биохимического анализа крови и данных рентгенографии и УЗИ.

Лечение подагры у рептилий

У пресмыкающихся основным препаратом при лечении любой формы подагры является Аллопуринол — препарат, ингибирующий ксантиноксидазу. Аллопуринол не способен растворить соли и кристаллы мочевой кислоты, уже выпавшие в осадок, он лишь предотвращает дальнейшее выпадение в осадок мочевой кислоты. Аллопуринол назначается из расчета 20 мг/кг внутрь, сроком до 3-х месяцев.

При подагре почек у рептилий помимо аллопуринола применяется схема лечения почечной недостаточности (усиленная регидратация, антибиотика терапия, фосфат-связывающая терапия и т.д.)

При суставной и периартикулярной форме подагры могут применяться хирургические методы лечения, такие как артропункция (прокол капсулы сустава инъекционной иглой) с последующим лаважом (промыванием) полости сустава, и вскрытие периартикулярных тканей с последующим удалением подагрических очагов. Эти процедуры позволяют помимо механического удаления кристаллов мочевой кислоты, улучшить биомеханику сустава и уменьшить боль животного. Помимо хирургических манипуляций и в комплексе с ними применяются внутрисуставныеинъекции глюкокортикоидов короткого и пролонгированного действия.

При висцеральной подагре применяется регидратация, системно глюкокортикоиды длинного действия.

Помимо медикаментозной терапии, если это возможно, применяется диетотерапия. В ветеринарии млекопитающих существует достаточно большое количество специализированных сухих и влажных кормов (ветеринарных диет), содержащих минимальное количество белка и не имеющих в своем составе фосфора. При лечении рептилий в этом плане дела обстоят намного хуже, фабрично изготовленных ветеринарных диет не существует, да и большинство обычных сухих кормов для ящериц и черепах не отвечают физиологическим потребностям этих животных.

При лечении подагры, если животное продолжает питаться, из рациона необходимо исключить продукты богатые белком и пуринами (все бобовые, спаржа, цветная капуста, проростки злаков, грибы, листовой салат, шпинат, из животных кормов — мучной червь, зоофобус, сырая печень, жирная морская рыба).

При подагре многие рептилии в течение всей жизни нуждаются в лечении, так как если прекратить его, то болезнь вернется. Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии располагает отделением герпетологии, где опытный ветеринарный врач подберет наиболее подходящий вид лечения для вашей рептилии.

Источник

Рептилии часто страдают от подагры. Это заболевание встречается у змей, игуан, варанов и черепах.

Рептилии часто страдают от подагры. Это заболевание встречается у змей, игуан, варанов и черепах.

Отчего возникает подагра? Мочевая кислота один из конечных продуктов распада белка в организме некоторых животных, включая наземных рептилий. Из крови мочевая кислота поступает в почки, а оттуда попадает в мочу и выводится из организма.

Когда уровень мочевой кислоты в крови превышает норму, которую могут обработать почки, возникает подагра. Мочевая кислота может кристаллизоваться в суставах, вызывая суставную подагру. Также она может скапливаться в различных органах (в печени, селезенке, оболочке сердца, почках, легких и слизистых оболочках). Такое заболевание называется «висцеральная подагра». Когда мочевая кислота кристаллизуется в тканях, она образует маленькие белые узелки (тофусы).

Подагра бывает двух типов. Первичная подагра характеризуется повышенным уровнем мочевой кислоты, возникшим в результате неправильного распада белков. Считается, что у людей первичная подагра передается по наследству. При вторичной подагре уровень мочевой кислоты повышен из-за невозможности почек нормально выводить ее из организма. Ее причиной могут быть лекарства, хронические заболевания, болезни почек, истощение, неправильное питание, недостаток воды в рационе и хроническое обезвоживание, а также другие факторы, которые нарушают способность почек нормально выводить мочевую кислоту. Часто подагра возникает, если кормить растительноядных животных кормами, содержащими протеин (например, кошачьими и собачьими). Пищеварительная система этих рептилий не приспособлена для переваривания и метаболизма животного белка. В этом случае организмом вырабатывается большое количество мочевой кислоты, и почки не справляются с ее выведением.

Признаки подагры и ее диагностика. У животных, страдающих подагрой, можно видеть тофусы на внутренней стороне рта. Суставы увеличены, болезненны, пропадает их гибкость. Если в почках скопилось большое количество мочевой кислоты или при почечной недостаточности, почки могут увеличиться в размерах.

После осмотра животного и изучения сведений о его кормлении, содержании, достаточности воды, уровне температуры и влажности в террариуме, прошлых болезнях и их лечении, ветеринар может поставить вопрос о заболевании подагрой. Подтвердить диагноз помогает рентгенографическое исследование, биопсия, а также наличие кристаллов мочевой кислоты в суставной жидкости и наличие тофусов.

Как лечить подагру? Следует устранить все внешние причины, которые могут быть причиной заболевания. Плотоядных рептилий можно кормить кормом Hill’s Canine u/d, с пониженным содержанием протеина. Животному необходимо давать больше жидкости. Если у животного развился артрит, то следует хирургическим путем извлечь кристаллы мочевой кислоты из суставов. К сожалению, часто возникает сильное и часто необратимое разрушение сустава. Можно использовать такие лекарства как аллопуринол, пробенецид, сульфинпиразон, колхицин, но пока нет точных данных по дозировке и безопасности использования этих медикаментов для лечения рептилий. Многие рептилии нуждаются в лечении в течение всей их жизни, так как если его прекратить, то заболевание вернется. Подагра может сопровождаться вторичной бактериальной инфекцией в суставах. В этом случае следует применять лечение антибиотиками.

Правообладатель: портал Зооклуб

При перепечатке данной статьи активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА, в противном случае, использование статьи будет рассматриваться как нарушение «Закона об авторских и смежных правах».

Источник

Подвиды

Подразделение данного вида черепах на подвиды является трудным. Вследствие большого ареала, охватывающего три континента, а также размещения их на различных ландшафтах и в разных климатических условиях, биотопы произвели огромное число вариантов. В настоящее время обнаружено по крайней мере двадцать подвидов.

Армянская черепаха

Наиболее известными из них являются:

- Армянская черепаха

- Ливийская греческая черепаха

- Средиземноморская иберийская

- Мароканская черепаха

- Черепаха Никольского

- Иранская черепаха, черепаха Зарудного

- Testudo graeca graeca

- Testudo graeca pallasi

- Testudo graeca terrestris

Лабораторная диагностика заболеваний черепах

В условиях клинической лаборатории можно проводить минимум лабораторных исследований:

- исследование мочи,

- кала,

- клинический и биохимический анализы крови.

Анализы мочи и кала у черепах

Моча может быть получена

- путем сдавливания мочевого пузыря (большой и указательный палец вводятся в ямки между карапаксом и пластоном в основании бедер),

- путем введения катетера в мочевой пузырь,

- путем цистоцентеза (в крайних случаях).

Многие черепахи опорожняют мочевой пузырь рефлекторно при осмотре и болезненных манипуляциях, поэтому при осмотре нужно подставлять чистый лоток для того, чтобы собрать мочу.

При исследовании мочи должны определятся такие показатели, как

- плотность,

- кислотность,

- белок,

- глюкоза,

- кровь,

- наличие и окраска мочевого осадка.

Необходимо производить микроскопию нативного и окрашенного мазка.

При помощи анализа мочи больной черепахи могут быть предположительно установлены нарушения со стороны почек и печени, статус дегидратации, мкб, новообразования клоаки и мочевого пузыря, наличие жгутиковых паразитов и т.д. Наличие в моче живых сперматозоидов – один из способов определения пола у рептилий.

При исследовании кала необходимо обращать внимание на

- цвет,

- консистенцию,

- запах,

- наличие инородных тел.

При исследовании фекальных масс также необходимо проводить микроскопию нативного и окрашенного мазков, исследование материала, обогащенного флотационными методами.

С помощью анализа кала можно предположительно определить дисбактериоз, некоторые бактериальные заболевания, печеночную недостаточность, диагностировать протозоозы и гельминтозы.

Биохимический и клинический анализы крови

Общий объем крови у рептилий составляет приблизительно 5-8 % от массы тела. У черепах он относительно ниже, так как в общей массе тела высока доля костной ткани. Без вреда для животного кровь может быть взята в объеме 1% от массы тела. Взятие крови у черепах для биохимического и клинического исследования лучше всего производить из правой яремной вены (левая редуцирована) (рис.1).

При отсечении когтя, кончика хвоста или пункции венозных синусов происходит загрязнение пробы лимфой, тканевой жидкостью, что в свою очередь приводит к ложному повышению некоторых показателей. В качестве антикоагулянта лучше всего использовать литиевый гепарин, потому что другие антикоагулянты вызывают гемолиз и изменяют такой показатель, как общий кальций крови.

Сразу после взятия часть крови нужно использовать для приготовления тонкого мазка, остальную кровь нужно как можно быстрее отцентрифугировать. Так как нормы, которые публикуют разные авторы, могут значительно отличаться друг от друга, лаборатория должна иметь в своем распоряжении результаты исследований, полученные от клинически здоровых животных данного вида, чтобы охарактеризовать свои «нормы», при этом нужно использовать одинаковые методики, кроме того, нормальные показатели могут варьировать в зависимости от возраста, пола, времени года, условий содержания, кормления и т. д.

По нашему мнению, в биохимический анализ должны входить такие показатели, как

- кальций,

- фосфор,

- натрий,

- калий,

- мочевая кислота,

- креатинин,

- мочевина,

- общий белок,

- аланинаминотрансфераза,

- асапаратаминотрансфераза,

- щелочная фосфатаза.

Биохимический профиль у черепах интерпретируется также, как и у других животных.

В клиническом анализе крови черепах должны определятся такие показатели, как

- гемоглобин,

- общее количество эритроцитов и лейкоцитов,

- гематокрит,

- подсчет лейкоцитарной формулы (гетерофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, моноциты).

Выполнение и интерпретация клинического анализа крови является достаточно сложным занятием, требующим специальных методик, опыта выполнения.

Инструментальные методы диагностики болезней черепах

Рентгенография

Рентгенография черепах, по нашему мнению, является наиболее доступным методом исследования в диагностике внутренних незаразных болезней.

С помощью рентгенографии в условиях ветеринарной клиники можно установить:

- переломы конечностей и панциря,

- подагру,

- метастатическую минерализацию,

- фиброзную остеодистрофию,

- пневмонию,

- кишечную непроходимость,

- постовулятивную дистоцию,

- уролитиаз,

- артрит.

Для фиксации животных применяют клейкую ленту, скотч, лейкопластырь.

Для черепах обычно используют три рентгенографические проекции:

- Кранио-каудальная проекция используется для определения границ легочного поля, наличия очагов затенения при пневмонии. (Рис.2)

- Дорсо-вентральная проекция используется для исследования скелета, внутренних органов, исследования пищеварительного тракта при контрастной рентгенографии, определения наличия и положения яиц в целоме. (Рис.3)

- Боковая проекция используется для исследования внутренних органов, уточнения местоположения очагов затенения при пневмонии. (Рис.4)

По данным Васильева Д.Б., для большинства черепах среднего размера практически идеальны параметры съемки- 50 Kv, 15 mA, 400 MA, с фокусным расстоянием 70 см. Мы придерживались таких рекомендаций.

При помощи контрастной рентгенографии желудочного тракта с суспензией сульфата бария или ионорганическими контрастными средствами (Омнипак) устанавливается кишечная непроходимость. (Рис.5)

Эндоскопия

Эндоскопическое исследование черепах применяется с целью диагностической визуализации внутренних органов, взятия биопсийного материала, удаления инородных тел, определения пола, эндоскопической хирургии.

Широкое использование эндоскопии черепах ограничено в основном высокой стоимостью оборудования.

Ареал обитания

Эти черепахи обитают в основном в Северной Африке, небольшие популяции есть также на юге Испании и на Балеарских островах. Черепаха встречается в сухих степях и полупустынях, разреженных низменных лесах, а также на склонах гор, покрытых кустарниками.

На территории России обитает на ограниченной территории в предгорьях Краснодарского края и Республики Дагестан.

Вид внесен:

- в международный список охраняемых видов (IUCN Red List of Threatened Animals);

- в Красную книгу РФ в категории «1», как «вид с неуклонно сокращающейся численностью, отдельные популяции которого находятся на грани исчезновения«;

- в региональные Красные книги Краснодарского края и Республики Дагестан.

Черепахи, обитающие на западном Кавказе в пределах Краснодарского края и Республики Абхазия, выделены в самостоятельный подвид черепаха Никольского (T. graeca nikolskii). На территории Республики Дагестан (северный Кавказ) обитает подвид T. graeca pallasi.

Средиземноморские черепахи предпочитают жить в лесистой местности, которая в настоящее время практически уничтожена в результате сельскохозяйственной деятельности человека, — леса выжигаются, а земли используются под пастбища.

Размножение

Период размножения у средиземноморских черепах начинается в начале весны и продолжается до начала лета, в зависимости от подвида. При содержании в неволе самцы проявляют половую активность до августа, но самки после такого позднего спаривания яйца не откладывают. В природе брачные церемонии черепах проходят на полянах, опушках и других открытых площадках. Часто там можно услышать приглушенные цокающие звуки. Это самец заявляет о своей симпатии к самке, пряча голову вглубь панциря и ударяя по ее панцирю несколько раз.

Начиная с конца июня, самки начинают откладывать яйца: выкапывают неглубокую ямку в мягком грунте, и кладут в нее от 3 до 10 круглых белых яиц, весом до 25 граммов. За один брачный сезон самка может отложить яйца трижды, т.е. за лето около 15 яиц. Сделав кладку, самка закапывает ее и несколько раз проползает по поверхности. На этом ее материнские обязанности завершаются.

Черепашата начинают выходить из яиц с июля и до середины сентября. Больше всего детенышей средиземноморской черепахи появляется в середине августа. Черепашка в яйце полностью сформировывается через 2,5 – 3 месяца. Необходимое условие – влажная земля и теплые солнечные лучи.

Верхняя челюсть черепашек заканчивается острым шипом – так называемым яйцевым зубом, которым они прокалывают скорлупу яйца, а потом, поворачиваясь по кругу, вскрывают ее, как консервную банку. Далее, они расширяют образовавшуюся щель лапками и покидают скорлупу. Большинство из вылупившихся черепашек не выползают на поверхность, а закапываются в грунт и проводят зиму рядом с гнездовой камерой. Наружу подросшие молодые черепашки выходят весной.

Перезимовавшие черепашата имеют маленькие размеры: не окрепший панцирь достигает длины 3-4 см, а вес – примерно 15 граммов. Через полгода они вырастают до 7 см, и достигают веса 80 граммов.

Большинство зоопарков, а также некоторые опытные любители с успехом разводят средиземноморских черепах в неволе.

Среднеазиатские черепахи в космосе

В 1968 году на борту советского беспилотного космического аппарата «Зонд-5», облетевшего вокруг Луны, находились две среднеазиатские черепахи, которые вернулись живыми и похудевшими на 10 %. Одна из черепах лишилась глаза из-за перегрузок при входе в атмосферу, доходивших до 20 g. Эти черепахи стали первыми живыми существами, долетевшими до Луны. Впоследствии среднеазиатские черепахи отправлялись в космос на борту лунных космических аппаратов «Зонд-6» (разбился при посадке на Землю), «Зонд-7» и «Зонд-8» (благополучно вернулись). Выбор среднеазиатских черепах в качестве объектов космических экспериментов был связан с тем, что из-за замедленного обмена веществ в течение полёта их не надо было поить и кормить.

Питание

В природе среднеазиатская черепаха питается растениями пустыни, бахчевыми культурами, всходами многолетних трав и кустарников, ягодами и падалицей фруктов в садах. Дома черепах можно кормить разнообразной растительной пищей — сорные травы, зелень, некоторые домашние растения (алоэ, толстянка, очиток и т.д.), реже – овощи. Животный корм, фрукты и ягоды недопустимы. Необходимо также давать черепахам витамины и минеральные вещества (кальций). В тесном террариуме черепахи больше портят корма, чем съедают, а затоптанную пищу предпочитают не есть. Регулярное питье среднеазиатским черепахам не нужно. Ставить в террариум плошки с водой бессмысленно: затопчут, разольют, перевернут. Практичнее 1-2 раза в неделю устраивать черепахам банный день, при этом температуру воды следует поддерживать на уровне 30-32 градусов. Молодых черепашек надо кормить смесями мелко нарезанных растений и трав с примесью витаминно-минеральной подкормки через день; тех, что постарше — раз в 3 дня. Количество корма — приблизительно с половину панциря. Емкость с пищей ставится ровно на 1 час, после чего убирается, независимо от того, был ли съеден весь корм.

Лечение черепах

До начала лечения животного необходимо провести диагностику. Диагностика болезней черепах является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, но от этого зависит правильный выбор лечения.

Среди особенностей этой группы животных хотелось бы подчеркнуть:

- непостоянную температуру тела, зависящую от температуры окружающей среды;

- уникальное строение костной системы (наличие панциря, нахождение плечевого и тазового поясов конечностей внутри панциря);

- отсутствие грудной клетки (дыхание происходит не за счет отрицательного давления в грудной клетке, а за счет сокращения мышц, идущих от плечевого и тазового пояса к пластону, мускулатуры легких, движений головы и передних лап);

- особенности строения сердечно-сосудистой системы (наличие трехкамерного сердца, особенности и топографии ветвления сосудов, наличие воротной системы почек) и т.д.

Помимо внешнего осмотра и физикального исследования, особая роль в диагностике болезней черепах в условиях клиники отводится лабораторной и инструментальной диагностике.

Размножение

Для размножения требуется пара черепашек приблизительно одного возраста и веса. Самок отличают от самцов по форме хвоста — если у черепашки хвост более длинный и широкий у основания — значит это самец, у самцов среднеазиатской черепахи часто присутствует вмятина на пластроне ближе к хвосту. У самцов клоака расположена дальше по хвосту, чем у самок. У самок пластрон — плоский, хвост короткий за счет размещения в их клоаке яйцевода, без утолщения. Клоака расположена около конца карапакса, то есть практически у основания хвоста. Часто самцы мельче самок. Половозрелости черепахи достигают: самки с 10-12 лет, самцы с 5-6 лет. Спариваются черепахи с февраля по август. Длительность вынашивания яиц 2 месяца, после чего самка откладывает от 2 до 6 яиц. Инкубация при температуре 28-30°С длится 60-65 дней.

Источник