Медиальный вывих коленного сустава

Содержание

- Медиальный вывих коленной чашечки у карликовых пород собак

- Диагностика медиального вывиха

- Классификация вывиха коленной чашечки

- Лечение вывиха коленной чашечки

- Болезнь Пертеса

- Клинические признаки болезни Пертеса

- Причины развития болезни Пертеса

- 5 стадий развития болезни Пертеса

- Диагностика и лечение болезни Пертеса

Медиальный вывих коленной чашечки у карликовых пород собак

Что такое медиальный вывих коленных чашек у карликовых пород животных? Это наследуемая генетически двухсторонняя патология собак карликовых пород, представляющая собой смещение коленной чашечки относительно своего обычного (нормального) положения наружу (латерально) либо внутрь (медиально), при этом на медиальное смещение приходится 78% всего вывиха. Кроме фактора наследственности вывих может произойти по причине травм либо осевых деформаций тазовых конечностей в виде Х- либо О-образного искривления (coxa valga и coxa vara, соответственно).

Латеральная форма вывиха больше характерна для собак крупных и гигантских пород и возникает она, как правило, из-за Х — образного искривления.

Диагностика медиального вывиха

Для диагностики вывиха коленной чашечки у собаки ветеринарный врач-ортопед должен осмотреть животное и оценить характер хромоты, постановку конечности и т.д. Важно понимать, что хромота при медиальном вывихе может быть периодической, т.е. внезапно появляться и так же внезапно проходить. При тяжелых стадиях медиального и латерального вывиха, хромота, как правило, постоянная и имеет хроническую форму. Основным методом диагностики является пальпация коленного сустава и рентген. При пальпации определяется дислокация коленной чашечки в медиальной или латеральной позиции с возможностью или без обратного перемещения. Рентгенограмма выполняется в боковом и прямом положении. Обязательно выполняется рентгенограмма ТБС на наличие болезни Легга-Кальве-Пертеса (на ней мы остановимся позже), так как может иметь место сочетание патологий. В боковом положении отсутствует тень коленной чашки, в прямом — она находится в медиальном или латеральном положении. В некоторых случаях медиальный вывих коленной чашечки присутствует при разрыве передней крестообразной связки и это четко необходимо дифференцировать.

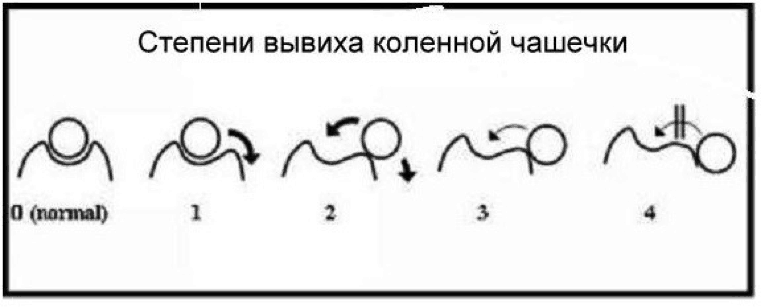

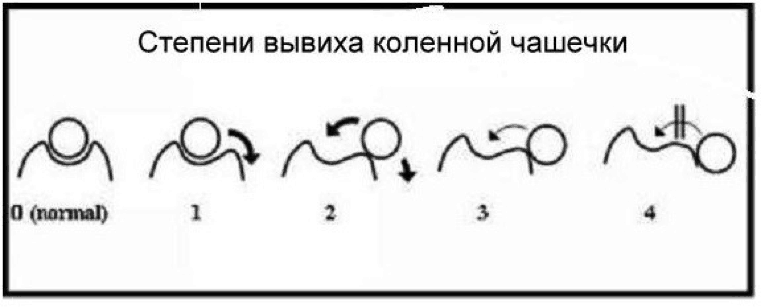

Классификация вывиха коленной чашечки

I — степень. После принудительного вывиха коленная чашечка обратно принимает нормальное положение.

II — степень. Вывихивается рукой при сгибании и иногда принимает свое правильное положение обратно.

III — степень. Надколенник находится в положении вывиха, редукция возможна.

IV — степень. Коленная чашечка постоянно находится в вывихнутом положении и сама не вправляется.

Лечение вывиха коленной чашечки

Консервативная терапия с использованием противовоспалительных препаратов может дать временный эффект. Хирургическое лечение является основным. Существуют несколько методик: ушивание капсулы, проведение удерживающей связки с фиксацией за сесамовидную кость, трохлеопластика, V-образное углубление блока, транспозиция бугристости большеберцовой кости, клиновидная реконструкция бедренной и большеберцовой кости с транспозицией бугристости или сочетание методик. Некоторые методики не рекомендуется использовать до 7-8 месяцев, например транспозицию бугристости. Каждый случай вывиха, как правило, индивидуальный и требует выбора определенной методики в зависимости от опыта специалиста. Чаще всего в нашей хирургической практике мы используем определенные комбинированные методики, с целью профилактики повторных вывихов.

Далее мы рассмотрим такую патологию, как болезнь Пертеса у собак.

Болезнь Пертеса

Болезнь Пертеса (остеохондропатия головки бедра) — асептический некроз головки бедренной кости с последующим формированием деформирующего коксартроза.

Как самостоятельное заболевание она впервые была описана хирургами: английским Легга [Legg A. Th., 1909], французским Кальве [Calve J., 1910] и немецким Пертесом [Perthes G.G., 1910] и с тех пор называется именами этих авторов, т. е. болезнью Легга–Кальве–Пертеса.

Болезнь поражает головку бедренной кости, которая входит в вертлужную впадину таза, образуя тазобедренный сустав. В раннем возрасте появляются изолированные структурные изменения типа неинфекционного остеонекроза головки и шейки бедренной кости. С головки кости поражение переходит и на ямку сустава. Головка кости разрушается так сильно, что суставное сочленение распадается, и общая картина поражения начинает напоминать дисплазию тазобедренного сустава.

Чаще всего поражается одна конечность и только в 12-16% болезнь приобретает двусторонний процесс.

Болезнь Пертеса в основном встречается у собак мелких пород. Чаще всего у карликовых пуделей, пекинесов, французских бульдогов, мелких терьеров, шнауцеров, шпицев. Пол собаки не имеет значение.

Обычно болезнь Пертеса у собак развивается у щенков в шести-семи месячном возрасте, а клинически активно проявляется после восьми месяцев.

Клинические признаки болезни Пертеса

Клинические признаки заболевания специфичны и характеризуются проявлениями хромоты у собак. Хромота у собак может иметь хроническую и острую форму. Быстрая утомляемость, хромота после отдыха и нагрузок, уменьшение мышечной массы таза – всё это может проявляться вследствие патологии тазобедренного сустава (болезнь Пертеса).

Проявления боли в тазобедренном суставе у щенка карликовой собаки – это весьма серьезный повод для опасений и дальнейшей, более детальной диагностики.

Причины развития болезни Пертеса

Истинная причина развития болезни Пертеса у собак не выяснена. Большинство исследователей считает такое поражение суставов наследственным заболеванием. В последнее время доказано определённое влияние половых гормонов на возникновение и развитие болезни.

Среди не самых редких причин называют излишнюю нагрузку на поверхности сустава, которая возникает из-за слабости мышц и связок у щенков.

Часто при обследовании собак, пораженных болезнью Пертеса, одновременно обнаруживают признаки недостаточной функции щитовидной железы, гипофизарный вариант карликовости (гипофизарный нанизм), а также ахондроплазию (наследственно обусловленное изменение в процессе окостенения скелета конечностей, которое может стать причиной коротконогости). Все это свидетельствует об эндогенных, т.е. лежащих во внутренней среде организма, причинах возникновения болезни Пертеса.

5 стадий развития болезни Пертеса

В развитии болезни Пертеса различают пять стадий:

I – скрытая стадия.

Микроскопические изменения в костной ткани головки бедра, постепенно переходящие в полный некроз (отмирание) губчатого вещества кости и костного мозга. При этом хрящ, покрывающий головку, остается совершенно целым. Внешние проявления — проходящая в покое боль, небольшая хромота у собаки.

II – импрессионный перелом. Некротизированная головка бедра не способна выдерживать нагрузку и происходит субхондральный перелом с последующим уплощением и вдавливанием. Собака обычно слегка опирается при движении на больную конечность.

III – рассасывание (резорбция).Происходит медленное рассасывание некротизированных участков за счет клеточных элементов окружающих здоровых тканей. В глубину некротизированных участков начинает проникать фиброзно-хрящевая ткань. Внешние проявления характеризуются — собака практически перестает опираться на пораженную конечность.

IV – восстановление (репарация).Происходит замещение костной тканью некротизированных участков. Но форма головки деформирована и не восстанавливается. Определяется болезненность сустава у собаки с ограничениями движения.

V — конечная. Костная структура головки почти полностью восстанавливается, но форма существенно изменена. Очень редко форма головки остается близкой к шарообразной, чаще всего она принимает форму гриба или валика. Кроме того, шейка бедра укорачивается и утолщается, а иногда, совсем исчезает. Клинические проявления — пораженная конечность укорочена, атрофична. Боли в суставе у собаки почти отсутствуют, но движение резко ограниченно.

Диагностика и лечение болезни Пертеса

Диагностика болезни Пертеса у собак предполагает клиническое и инструментальное исследование.

Клинически оценивается вид хромоты у собак, мышечная масса области тазобедренного сустава, подвижность тазобедренного сустава.

Лечение болезни Пертеса консервативное и хирургическое. Консервативное предполагает использование противовоспалительной и хондропротективной терапии. К сожалению, консервативная терапия болезни Пертеса малоэффективна. Основным методом является хирургическое лечение, которое заключается в удалении изменённой части бедренной кости. Хирургическое лечение на сегодняшний день даёт хорошие результаты.

Статья подготовлена врачами хирургического отделения «МЕДВЕТ»

© 2014 СВЦ «МЕДВЕТ»

Источник

Вывих коленного сустава – это смещение суставных поверхностей костей, образующих коленный сустав, относительно друг друга. В коленном суставе может возникать два вида вывихов: смещение большеберцовой кости относительно бедренной и смещение надколенника относительно большеберцовой и бедренной костей. Патология проявляется резкой болью, отеком и деформацией зоны повреждения. Движения в суставе невозможны. Лечение – немедленное вправление с последующей иммобилизацией. При вывихах большеберцовой кости часто требуются восстановительные операции в отдаленном периоде.

Общие сведения

Вывих коленного сустава – патологическое состояние, при котором суставные поверхности костей смещаются и перестают быть конгруэнтными. Под данным термином в травматологии и ортопедии понимают два вида вывихов, значительно различающихся по тяжести: вывих большеберцовой кости и вывих надколенника. Вывихи большеберцовой кости возникают чрезвычайно редко, являются результатом значительного травматического воздействия и нередко влекут за собой тяжелые отдаленные последствия (болтающийся сустав, артроз). Вывих надколенника – достаточно распространенная травма, прогноз при этой патологии благоприятен.

Вывих коленного сустава

Причины

Вывихи коленного сустава могут быть приобретенными (травматическими) или врожденными. Причиной травматического вывиха большеберцовой кости (ББК) могут стать природные или производственные катастрофы, автодорожные аварии, падение с высоты и т. д. Нередки сочетания с другими поражениями: переломами костей скелета, ЧМТ, повреждением грудной клетки, травмой мочеполовых органов. Вид вывиха ББК определяется механизмом травмы:

- Передний вывих возникает вследствие насильственного переразгибания коленного сустава при фиксированной голени либо прямого грубого воздействия на нижнюю часть бедра спереди или на верхнюю часть голени сзади.

- Задний вывих формируется в результате форсированного давления или сильного толчка сзади на нижние отделы бедра или спереди на верхний отдел голени.

- Наружный и внутренний вывихи развиваются при интенсивном резком давлении на боковые поверхности бедра при фиксированных нижних отделах конечности или, наоборот, на боковые части голени при фиксированном бедре.

Причиной приобретенного вывиха надколенника, как правило, становится падение или боковой удар по колену, сочетания с иными травмами наблюдаются нечасто. Врожденные вывихи коленного сустава встречаются редко, обусловлены неблагоприятными воздействиями на этапе эмбриогенеза.

Патогенез

Бедренная и большеберцовая кости соединяются между собой, формируя коленный сустав, который имеет капсулу и укреплен мощными связками. Между суставными концами костей находятся эластичные прокладки – мениски. Значительное смещение суставных поверхностей костей возможно только при высокоэнергетических травмах, сопровождающихся нарушением целостности множества элементов сустава, поэтому вывихи коленного сустава сочетаются с разрывами связок, повреждениями менисков, переломами эпифизарной и метафизарной зон.

Надколенник располагается спереди, является сесамовидной костью (окостеневшей частью сухожилия), не соединяется с другими костями, сверху фиксируется сухожилиями четырехглавой мышцы бедра, снизу – собственной связкой надколенника. При вывихе надколенник может смещаться вбок (кнутри или кнаружи), разворачиваться вокруг своей оси или вклиниваться в суставную щель между большеберцовой и бедренной костями. Основные структуры колена при этом зачастую остаются неповрежденными или повреждаются незначительно.

Симптомы

Передний вывих коленного сустава

Считается наиболее распространенным вывихом ББК. Сопровождается разрывом крестообразных связок и задних отделов суставной сумки. Нередко также наблюдается разрыв боковой, срединной связок. Возможно сдавление или повреждение подколенных сосудов, малоберцового и большеберцового нервов. При повреждении сосудов голень бледная, холодная, синюшная, пульс ослаблен или не определяется. При повреждении нервов возможны расстройства чувствительности и параличи.

Пациент отмечает интенсивные боли в зоне поражения. Колено отечно, резко деформировано, при осмотре выявляются гематомы и кровоизлияния. Активные движения невозможны, при попытке пассивных движений определяется пружинящее сопротивление. Опора невозможна. При полных вывихах нога в состоянии разгибания или незначительного сгибания, обнаруживается укорочение конечности.

При неполных вывихах конечность в положении легкого сгибания, укорочение отсутствует. Выявляется значительное увеличение коленного сустава в переднезаднем направлении. По передней поверхности выдается бугристость и мыщелки большеберцовой кости, по задней выстоят мыщелки бедренной кости. Надколенник занимает косое положение и «ложится» на суставную поверхность ББК.

Задний вывих коленного сустава

Сопровождается повреждением крестообразных связок, часто также рвутся боковая и срединная связки. Возможен отрыв собственной связки надколенника в месте прикрепления (в области бугристости большеберцовой кости). Больной предъявляет жалобы на невыносимые боли. В области повреждения определяется значительный отек, синюшность, участки кровоизлияний, выраженная деформация. Движения в колене отсутствуют, опорная функция конечности утрачена.

При полном вывихе нога находится в положении разгибания, укорочена. При неполном вывихе нижняя конечность согнута, укорочение отсутствует. Впереди выстоят мыщелки бедра, сзади – суставная поверхность большеберцовой кости. Надколенник располагается косо и лежит на мыщелках бедра. Часто наблюдаются повреждения нервов и сосудов, проявляющиеся соответствующей симптоматикой.

Боковые вывихи коленного сустава

Внутренний и наружный вывихи колена встречаются редко и обычно бывают неполными. Сопровождаются разрывом боковой и срединной связки. Колено деформировано, отечно, резко болезненно. Отмечается невозможность опоры и движений. Нога в положении сгибания, стопа повернута. Надколенник смещается в сторону, противоположную вывиху, и занимает косо-поперечное положение.

Вывих надколенника

Повреждение сопровождается резкой болью. Коленный сустав отечен, слегка согнут. В передних отделах выявляется деформация. Наиболее распространенным является вариант, при котором надколенник смещается кнаружи (наружный вывих), смещение кнутри и вклинение между другими костями встречаются реже. Объем колена увеличен, как правило, определяется гемартроз. Активные движения отсутствуют, пассивные существенно ограничены. Пальпаторно – надколенник смещен, ощупывание области повреждения резко болезненно.

Врожденные вывихи коленного сустава

Данная разновидность врожденной аномалии сустава обнаруживается при рождении или в раннем возрасте. Вывих надколенника чаще встречается у мальчиков, сочетается с недоразвитием надколенника и наружного мыщелка, могут выявляться и другие аномалии развития коленного сустава. Основными проявлениями являются шаткость походки, неустойчивость и быстрая утомляемость конечности.

Врожденный вывих голени нередко возникает с двух сторон, одновременно выявляется недоразвитие коленного и голеностопного суставов. Возможна гипоплазия или аплазия большеберцовой кости. Без хирургического лечения с возрастом патология усугубляется, врожденные вывихи надколенника и большеберцовой кости становятся причиной развития тяжелых артрозов.

Осложнения

Ранние осложнения вывиха надколенника встречаются редко. В отдаленные сроки иногда наблюдается нестабильность, привычные вывихи. Смещение ББК сопровождается массивным повреждением других структур, при таких вывихах колена всегда обнаруживается разрыв связок, нередко выявляется нарушение целостности сосудов и нервных стволов. После выздоровления существует вероятность формирования нестабильности сустава, раннего развития прогрессирующего гонартроза.

Диагностика

Диагностика производится в условиях приемного покоя, характер повреждения устанавливается по результатам осмотра травматолога и данным дополнительных исследований. План обследования при вывихах коленного сустава включает:

- Внешний осмотр. Визуальное распознавание вывихов ББК не составляет труда из-за грубого нарушения контуров сустава, патогномоничного для вывихов отсутствия движений на фоне пружинящего сопротивления. Смещение надколенника также хорошо распознается при визуальном осмотре из-за деформации передней части колена.

- Рентгенография коленного сустава. Является основным инструментальным методом исследования. По данным рентгенограмм определяют тип (передний, задний, боковые) и выраженность (полный, неполный) вывиха ББК, диагностируют сопутствующие переломы. При вывихах надколенника на снимках уточняют вариант смещения (вбок, с разворотом, с вклинением).

- Другие визуализационные методики. Относятся к числу вспомогательных, применяются при необходимости уточнить характер и тяжесть повреждения мягких тканей и выбрать оптимальную тактику лечения. Для оценки состояния капсулы и связок могут быть назначены МРТ и УЗИ коленного сустава.

- Артроскопическое исследование. На этапе первичного обследования артроскопия не используется. Может назначаться после вправления при неэффективности результатов консервативного лечения и необходимости планирования оперативного вмешательства.

При подозрении на повреждение сосудов необходима консультация сосудистого хирурга, при возможном сдавлении или разрыве нервов – консультация нейрохирурга или невропатолога.

Лечение вывиха коленного сустава

Первая помощь

На этапе первой помощи ногу пострадавшего фиксируют шиной от стопы до тазобедренного сустава в том положении, в котором она находится. Попытки насильственного изменения положения конечности категорически запрещены, поскольку могут усугубить травму. Пациенту дают обезболивающий препарат, к области колена прикладывают холод для уменьшения отечности, организуют немедленную доставку в специализированное медицинское учреждение.

Лечение вывиха надколенника

Ведение больного обычно консервативное. Травматолог-ортопед осуществляет вправление надколенника под местной анестезией (у детей используется наркоз), при наличии гемартроза производит пункцию коленного сустава. Затем накладывают гипсовую лонгету и выполняют контрольную рентгенографию. Иммобилизацию продолжают 4-6 недель, больному назначают УВЧ и массаж.

В ряде случаев, особенно при раннем прекращении иммобилизации возможны рецидивы, поэтому в последние годы для улучшения отдаленных результатов активную тактику лечения все чаще используют не только при развитии привычных вывихов, но и профилактически. Хирургические методики включают:

- Артроскопическую стабилизацию. Является малоинвазивным вмешательством, производится при наружных вывихах на раннем этапе лечения для профилактики рецидивов, подвывихов и нестабильности сустава. Включает чрескостный шов медиальной связки в сочетании с латерорелизом (рассечением) латеральной связки.

- Открытую фиксацию. Выполняется при привычных вывихах коленного сустава с использованием традиционного разреза. Предусматривает фиксацию надколенника путем подшивания мышечного лоскута, участка фасции четыреглавой мышцы или капсулы сустава.

В послеоперационном периоде проводят перевязки, назначают антибиотикотерапию, осуществляют реабилитационные мероприятия.

Лечение вывиха ББК

Осуществляется в условиях травматологического отделения. Для предупреждения последствий возможного повреждения сосудов и нервов необходимо немедленное вправление. Манипуляция проводится под спинномозговой анестезией или общим наркозом. Затем выполняется пункция сустава, накладывается гипсовая повязка и проводится обязательный рентгенконтроль. Могут производиться следующие хирургические вмешательства:

- При разрыве сосудов, нервов, осложняющем вывих коленного сустава, показано оперативное лечение. Возможен шов нерва с привлечением нейрохирурга, шов или перевязка артерии при участии сосудистого хирурга.

- Из-за значительных повреждений сумочно-связочного аппарата исходом вывиха ББК нередко становится болтающееся колено, поэтому многие специалисты с самого начала выбирают активную хирургическую тактику, осуществляя не закрытое, а открытое вправление и сшивание связок.

После вправления вывиха коленного сустава больного направляют на УВЧ. Гипс сохраняют 4-6 нед., затем разрешают ходьбу. В восстановительном периоде назначают ЛФК и массаж.

Лечение врожденных вывихов

Основным методом лечения являются хирургические операции. Выбор методики и возраст проведения вмешательства определяются характером вывиха:

- Вывихи надколенника. Операции выполняют в детском или юношеском возрасте. Метод предусматривает перемещение собственной связки с ее последующей фиксацией.

- Вывихи голени. Хирургическую коррекцию рекомендуют проводить после достижения 2 лет. Объем вмешательств сильно варьируется, зависит от особенностей патологии, может включать костную пластику, пластику связок и другие манипуляции.

Прогноз

Исход определяется типом вывиха коленного сустава. После вывихов ББК рецидивы возникают редко. Может выявляться шаткость походки и ограничение объема движений. Нередко наблюдается нестабильность сустава, возможно раннее развитие деформирующего артроза. Многим пациентам для полного восстановления трудоспособности требуются реконструктивные операции на связках.

При травмах надколенника прогноз считается благоприятным, однако у некоторых больных после выздоровления формируется привычный вывих, требующий хирургического лечения. Полнота восстановления функций конечности при врожденных пороках определяется тяжестью аномалии, своевременностью и адекватностью лечения.

Профилактика

Меры по предупреждению травматических вывихов колена включают соблюдение техники безопасности на производстве, следование правилам дорожного движения, предупреждение бытовых и спортивных травм. Профилактика врожденных вывихов не разработана.

Источник