Нистагм при шейном остеохондрозе

Шейный позиционный нистагм (ШПН) при остеохондрозеАнализ результатов калорической пробы у больных выборки «в», у которых наблюдалась реверсия спонтанного нистагма, позволяет сделать вывод о том, что у них наступает практически полное угнетение функции пораженного лабиринта, так как он почти не реагирует на холодовый и тепловой раздражители. В то же время противоположный („здоровый») лабиринт, как бы освободившись от реципрокного влияния „больного» лабиринта, начинает воспринимать внешние раздражители. К концу 10-х суток это же явление наблюдается и в пораженном лабиринте. Таким образом, в фазах «б» и «в» мы наблюдаем переход от асимметрии по направлению к асимметрии по лабиринту, что может свидетельствовать о вторичном вовлечении в процесс периферического отдела вестибулярного аппарата. Таким образом, анализ динамики калорического нистагма по периодам заболевания подтверждает положение о существовании фазности в развитии патологических состояний вестибулярной системы, в том числе при рассматриваемом нами синдроме. Наиболее глубокие нарушения вестибулярной функции у находившихся под нашим наблюдением больных приходились на период между 3-ми и 10-ми сутками от наначала приступа. Они характеризовались пестротой и выраженностью клинических проявлений, отсутствием стойкого терапевтического эффекта применяемых лекарственных средств, иногда даже извращенной реакцией на них. В этот период наблюдалась своеобразная автоиомизация патологического процесса, в результате чего вестибулярный аппарат был малодоступен для внешних раздражителей. Фазовое развитие процесса в основном определяется внутренними реципрокными взаимоотношениями «функциональных половин» вестибулярной системы, о чем свидетельствуют результаты бнтермальной калорической пробы (В. И. Бабияк, В. Н. Филимонов). Выше высказывалось предположение о том, что ШПН — это одна из фаз проявления патологического процесса, которая развивается у больных шейным остеохондрозом с синдромом позвоночной артерии. Было также установлено, что ШПН возникает при так называемом псссимальном повороте головы и определенным образом модифицирует спонтанный нистагм. Эти факты позволили предположить, что ШПН не возникает на фоне полного отсутствия какого-либо патологического состояния, как бы «с нуля», а вероятно, в системе, ответственной за возникновение нистагменной реакции, уже существует предпистагменное состояние, которое условно можно назвать «патологической доминантой».

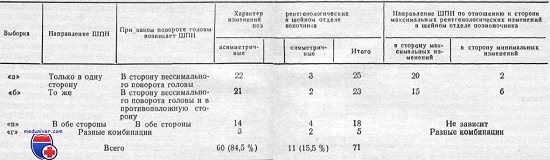

Эта доминанта обусловливает резкое понижение порога возбудимости нистагмогенных центров к тем факторам, которые возникают при псссимальном повороте головы, эта же доминанта является тем очагом, в котором зарождается спонтанный нистагм. Исходя из этого предположения можно ожидать, что вестибулярная система больных с ШПН находится в состоянии скрытой асимметрии, для проявления которой необходим внешний импульс. Вероятно, степень этой скрытой асимметрии может быть выявлена при помощи определенных вестибулярных проб, в частности калорической. Однако в методическом отношении эта задача оказалась крайне сложной и потребовала для своего решения аналитического подхода. Прежде всего, мы учитывали, что ШПН — это лишь частный и достаточно нестойкий симптом, он не может служить надежным признаком для объединения всех больных в единую статистическую совокупность. Кроме того, генез ШПН неясен и при внешне одинаковых признаках, вероятно, может быть обусловлен лабиринтными, стволовыми, мозжечковыми аигионевротическими нарушениями именно в этих важнейших нистагмогенных зонах. Вряд ли при столь разных механизмах возникновения ШПН данная группа больных могла бы рассматриваться в качестве единой статистической совокупности. Поэтому за основу формирования статистических групп мы взяли сложный критерий — зависимость направления ШПН от направления пессимального поворота головы по отношению к максимальным рентгенологическим изменениям в шейном отделе позвоночника. В таблице представлено распределение больных 2-й группы на выборки по данному критерию. Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы: В целом, по нашим данным, направление ШПН у 60 (77,5%) больных соответствует стороне максимальных поражений в шейном отделе позвоночника, у 23 (32,4%)—стороне минимальных поражений и у 11 (15,5 %) больных он возникает при симметричных изменениях в шейном отделе позвоночника. — Также рекомендуем «Феномен рекруитмента и ангиовертеброгенная лабиринтопатия при остеохондрозе» Оглавление темы «Калорический и поствращательный нистагм при шейном остеохондрозе»:

|

Источник

Головокружение часто связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или с неврологическими расстройствами, тогда как в 90% случаев такое состояние указывает совсем на другую проблему, а именно на наличие шейного остеохондроза позвоночника, болезнь причиняющую массу неудобств и требующую незамедлительного посещения специалиста, способного назначить эффективное лечение.

Механизм развития

Соединительные элементы шейного отдела позвоночника испытывают постоянные нагрузки, они отвечают и за стабильность, позволяющую фиксировать голову в определённом положении, и за мобильность, обеспечивающую возможность совершать наклоны, повороты и вращательные движения. В результате такой «непосильной работы» позвонки, хрящи и суставы, теряют часть своих первоначальных свойств, что приводит к их деформации, разрушению и смещению. Этот процесс затрагивает и проходящие на травмированном участке артерии, транспортирующие кровь в отделы головного мозга. В результате их сдавливания возникает кислородное голодание, одним из последствий которого и становится головокружение.

Симптомы

Ощущение движения окружающих предметов при их статичном положении или вращения самого себя может и не быть признаком остеохондроза шейного отдела, а указывать совсем на иной недуг. Более уверенно говорить о необходимости встречи с невропатологом (вертебрологом) можно только тогда, когда наряду с ним наблюдаются и другие симптомы, в том числе:

- нарушение координации движений, неустойчивость походки;

- головокружение и головная боль, чаще пульсирующего приступообразного характера, усиливающаяся во время движения;

- онемение верхних конечностей, напряжение мышц шеи и плечевого пояса;

- зрительные и слуховые нарушения («мушки» перед глазами, потеря остроты, звон в ушах, заложенность);

- тошнота, рвота;

- нистагм (подёргивание глазных яблок).

Эти симптомы не обязательно проявят себя одновременно, некоторые из них вообще могут не дать о себе знать, но, если головокружение сопровождается хотя бы одним из них, то есть повод пройти обследование и начать лечение, как можно быстрее.

Диагностика

Первое, что нужно сделать, это поведать врачу о том, какие симптомы были замечены больным, как часто они проявляются, какое лечение было проведено (если оно имело место быть). Полученные сведения дают специалисту возможность лишь предположить наличие шейного остеохондроза, а для того чтобы поставить окончательно убедиться в этом ему необходимо ознакомиться с результатами обследований, проведённых по средствам применения одного или нескольких методов из следующего списка:

- УЗИ;

- рентгенография;

- МРТ;

- КТ.

Полностью устранить симптомы остеохондроза можно будет только тогда, когда будет поставлен точный диагноз.

Лечение

Основные задачи терапии, направленной на борьбу с дегенеративно-дистрофическими изменениями шейного отдела позвоночника состоят в следующем:

- устранить болевые ощущения, в том числе локализованные в травмированной зоне, распространяющиеся на другие участки тела (руки, плечи), отдающие в важные органы внутреннего строения (желудок, почки, сердце, печень);

- снять напряжение мышц, отеки (создать условия для более быстрого выздоровления);

- нормализовать кровообращение (обеспечить доступ кислорода и минеральных элементов в отделы головного мозга);

- стимулировать обменные процессы (активизировать регенерационные свойства хрящевой и костной тканей);

- устранить очаг воспаления (ограничить зону поражения).

Вылечить головокружение и сопутствующие ему симптомы при остеохондрозе шейного отдела можно по средствам применения комплексной терапии, включающей в себя следующие методы классической и альтернативной медицины:

- Массаж. Лечение подобным приёмом наиболее эффективно в случае проведения его опытным массажистом. Зная все тонкости и нюансы процесса (направленность, интенсивность движений, периодичность и длительность курса) он сможет значительно улучшить состояние больного за короткий период времени.

- Мануальная терапия (акупунктура). Не менее действенный способ устранить головокружение, развивающееся на фоне остеохондроза верхнего сегмента позвоночника, при помощи воздействия на биологические активные точки тела. Единственное, что важно, это найти высококвалифицированного терапевта-мануала, поскольку игла в руках дилетанта может привести к ещё более серьёзным проблемам со здоровьем.

- ЛФК. Есть два условия, которые позволяют этому методу оздоровления увеличить шансы на быстрое и результативное лечение, а именно:

- комплекс упражнений должен быть разработан грамотным специалистом;

- зарядка должна проводиться ежедневно и занимать не менее 15 минут.

- Физиопроцедуры (электрофорез, магнитотерапия, ультразвук, лазеротерапия). Это самый простой и удобный способ ускорить процесс выздоровления, поскольку он способствует увеличению эффективности всех других методов борьбы с недугом. Лечение при помощи тока, лазера, ультрафиолета, магнитного поля в сочетании с лекарственными препаратами показывает очень хорошие результаты.

- Медикаменты. Головокружение невозможно вылечить, не призвав на помощь медикаментозную терапию (таблетки, инъекции, капсулы, мази, гели). В зависимости от целей, преследуемых лекарственными средствами, входящими в её состав, их разделяют на следующие группы:

- Анальгетики. Препараты, призванные купировать боль, облегчить состояние больного, дав временную «передышку» организму.

- Противовоспалительные. Предотвращают дальнейшее распространение воспалительного процесса, не позволяя заболеванию затронуть другие участки и органы. Часто обладают и обезболивающим эффектом.

- Сосудорасширяющие. Способствуют восстановлению нормального кровотока, увеличивая проходимость транспортировочных каналов (артерий).

- Хондропротекторы. Стимулируют регенерацию клеток, устраняют дистрофию тканей, возвращая суставам и хрящам первоначальные свойства (эластичность, прочность).

- Витамины. Улучшают метаболизм, усиливают защитные функции организма, повышают общий тонус, создавая нужный для быстрого выздоровления настрой.

Чем раньше лечение остеохондроза будет начато, тем больше шансов быстро вернуться к прежнему образу жизни, не обременённому страданиями, причиняемыми этой болезнью.

Оцените этот текст

[ratings]

Источник

Калорический нистагм при шейном остеохондрозе

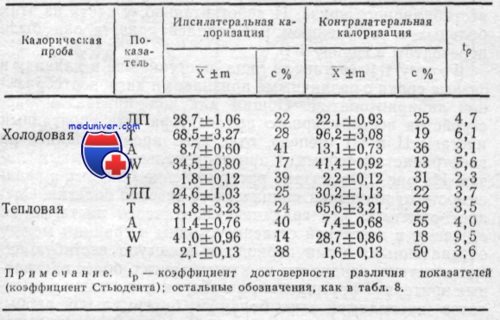

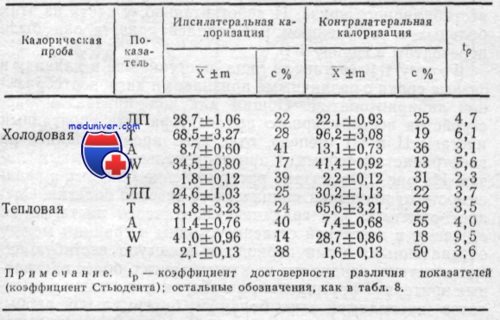

В целях получения однородных статистических групп по признаку ПГДР 174 больных шейным остеохондрозом мы разделили на группы: 1-ю группу составили 68 человек (ведущий признак — наличие спонтанного нистагма); 2-ю группу — 71 человек, у которых регистрировали ШПН; 3-ю группу — 35 человек без каких-либо ПГДР. Этим лицам проводили битермальную калорическую пробу; при наличии спонтанного нистагма, на который накладывался калорический, производили вычисление калорической составляющей по приведенным выше формулам.

При наличии спонтанного нистагма I степени суммация спонтанного и калорического нистагмов, как мы и предполагали, могла возникнуть только при таком положении глазных яблок (поворот взора в сторону быстрого компонента), при котором проявляется данный нистагм. Так как наша методика калорического исследования предусматривала регистрацию калорического нистагма при закрытых глазах (без движения глаз под повязкой в какую-либо сторону), то мы предположили, что при данной методике явление суммации спонтанного и калорического нистагмов станет очевидным на ЭНГ только у лиц со спонтанным нистагмом, проявляющимся при прямом направлении взора, т. е. при спонтанном нистагме II и III степени.

Поэтому для достижения максимально возможной статистической однородности результатов мы 1-ю группу обследуемых разделили на две подгруппы: в подгруппу 1 А (36 человек) были включены больные, у которых спонтанный нистагм под повязкой на ЭНГ не регистрировался, но возникал при волевом движении глаз в сторону быстрого компонента; подгруппу 1 Б (32 человека) составили больные, у которых под повязкой проявлялся спонтанный нистагм различной степени без дополнительных поворотов глаз.

Исследование калорического нистагма у больных 1-й группы. В общих чертах можно предположить, что взаимодействие спонтанного и калорического нистагмов происходит по принципу алгебраической суммации: нистагмы одного знака (направления) складываются, нистагмы разных знаков вычитаются с сохранением знака (направления) более выраженного из них.

Показатели калорического нистагма у обследованных группы 1 А

Различия калорических нистагмов, а точнее, результирующих нистагмов, например при холодовой пробе, получаемых с каждого лабиринта в отдельности, позволяют предположить, что конечный глазодвигательный эффект возникает при интеграции двоякого рода афферентации — патологической, выражением которой является спонтанный нистагм, и экспериментальной (в виде калорического нистагма). В связи с этим возникает ряд вопросов: на каком уровне появляется патологическая афферентация?

Если на периферическом, то возможно ли адекватное реагирование пораженного лабиринта на калорический раздражитель? Если патологическая импульсация возникает на уровне стволовых структур, то существуют ли закономерности взаимодействия этой импульсации и экспериментально вызванной афферентации с лабиринта? Ответы на эти вопросы имеют не только теоретическое значение, поскольку они позволяют судить об уровне патологического очага, и, следовательно, правильно выбрать тактику терапевтического воздействия.

В таблице приведены показатели калорического нистагма для больных группы 1 А. В этой таблице мы вводим понятия «ипсилатеральная» и «контралатеральная калоризация» в соответствии с понятиями «ипсилатеральный» и «контралатеральный лабиринты»: первый — это лабиринт, в сторону которого направлен спонтанный нистагм, второй — противоположный лабиринт. Из данных таблицы видно, что с помощью битермальной калоризации у больных данной группы определяется асимметрия возбудимости вестибулярных аппаратов «по направлению», что делает вероятной зависимость спонтанного нистагма у этих больных не только от периферических, но и от центральных процессов.

Тот факт, что оба лабиринта реагируют на калорический раздражитель достаточно выраженным нистагмом, позволяет утверждать, что здесь мы не наблюдаем угнетения функции какого-либо одного из вестибулярных аппаратов, однако наличие достоверной асимметрии по всем показателям калорического нистагма указывает на то, что ипсилатсральная «половина» вестибулярной системы находится в состоянии латентного возбуждения. Это подтверждается преобладанием показателей калорического нистагма при коптралатеральной холодовой и ипсилатеральной тепловой калоризациях.

— Также рекомендуем «Вестибулопатии при шейном остеохондрозе и их течение»

Оглавление темы «Калорический и поствращательный нистагм при шейном остеохондрозе»:

- Калорический нистагм при шейном остеохондрозе

- Вестибулопатии при шейном остеохондрозе и их течение

- Характеристика нистагма при шейном остеохондрозе

- Шейный позиционный нистагм (ШПН) при остеохондрозе

- Феномен рекруитмента и ангиовертеброгенная лабиринтопатия при остеохондрозе

- Вращательная проба по трапециевидной программе при остеохондрозе

- Поствращательный нистагм при шейном остеохондрозе

- Вращательная проба при пессимальном повороте головы при остеохондрозе

- Возбудимость лабиринтов при шейном остеохондрозе

- Купулометрия при послевращательном нистагме

Источник

Классификация нистагма по Григорьеву. Шейный позиционный нистагм (ШПН)Г. М. Григорьев сделал существенный шаг вперед, различая: Мы считаем целесообразным в целях внесения ясности в многочисленные классификации ПГДР вестибулярного генеза классифицировать эти реакции по принципу их причинной зависимости от патологического процесса и внешних условий. Вероятно, в эту схему укладываются основные виды ПГДР различного генеза. Клинический опыт показывает, что при шейном остеохондрозе с синдромом позвоночной артерии отмечается принципиальное сходство между реакциями «возникающими» и уже протекающими (спонтанными) (на схеме они объединены пунктиром), поскольку и те и другие меняют свои качества под влиянием внешних условий. Так, спонтанный нистагм при шейном остеохондрозе с синдромом позвоночной артерии может менять свои характеристики при определенных поворотах головы, при этом же заболевании (при отсутствии спонтанного нистагма) и аналогичных поворотах головы может возникать шейный позиционный нистагм (ШПН), переходящий в дальнейшем в спонтанный. Под ШПН мы, как и ряд других авторов, подразумеваем тот нистагм, который возникает в результате влияния ангиовсртеброгепных нарушений, проявляющихся при повороте головы. Гравитационный позиционный нистагм — это нистагм, условия возникновения которого исключают влияние поворотов головы и зависят от действия силы тяжести. Для регистрации нистагма использовали электронистагмографию — ЭНГ (А. Е. Курашвили, В. И, Бабияк), а также нистагмометрию (М. М. Левашов, В. Г. Базаров). Шейный нистагм регистрировали при поворотах и наклонах головы в разные стороны, при этом устанавливали такое положение головы относительно туловища, при котором у больного усиливались или появлялись головокружение, тошнота, чувство «вестибулярного» дискомфорта, ШПН.

Положение головы, при котором возникали ШПН и другие признаки, свидетельствующие об ухудшении условий кровообращения в позвоночных артериях, мы обозначили как пессимальный поворот головы. При оценке нистагма мы учитывали следующие параметры: продолжительность, амплитуду и угловую скорость медленного компонента, частоту. В некоторых случаях в целях повышения информативности метода эти показатели определяли на 10- или 20-секундном отрезке электронистагмограммы (спонтанный нистагм и ШПН) или на отрезке, соответствовавшем 2/3 продолжительности нистагменной реакции. У обследуемых определяли частоту спонтанного нистагма и ШПН и ее соотношение с частотой головокружения, изучали также зависимость параметров нистагма от характера рентгенологических изменений в шейном отделе позвоночника. Из 174 больных остеохондрозом с синдромом позвоночной артерии, находившихся под нашим наблюдением, спонтанная ПГДР в виде спонтанного нистагма (при отсутствии ШПН) в период между приступами наблюдалась лишь у 16 (9 %) человек, ШПН (без спонтанного нистагма) —у 71 (41 %). сочетание спонтанного нистагма и ШПН — у 52 (30%), отсутствие нистагма — у 35 (20 %) человек. Таким образом, у больных шейным остеохондрозом ШПН наблюдается в 4,4 раза чаще, а смешанный — в 3,5 раза чаще, чем спонтанный. Необходимо напомнить, что в группу обследуемых не были включены больные со стойкими нарушениями мозгового кровообращения (геморрагическим или ишемическим инсультом), так как их состояние не позволяло провести вестибулометрическое исследование. Больные со стойкими нарушениями мозгового кровообращения в стволе мозга составили 2-ю группу (137 человек). У этих больных в 1-е — 3-й сутки после инсульта спонтанный нистагм мы наблюдали значительно чаще, чем у больных с преходящим нарушением мозгового кровообращения. Из-за тяжести состояния больных мы не смогли выявить у них наличие ШПН. У подавляющего большинства больных обеих групп мы наблюдали горизонтальный нистагм, значительно реже — горизонтально-вращательный, у отдельных больных был вертикальный нистагм, как правило, сочетающийся с множественным. Нам представляется интересным сопоставить полученные нами данные о спонтанном и позиционном нистагмах у больных с нарушением кровообращения в вертебробазилярной системе с аналогичными данными И. Я. Калиновской. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что частота спонтанного нистагма у больных с преходящим нарушением мозгового кровообращения почти совпадает с частотой установленных рентгенологических изменений в шейном отделе позвоночника (правда, в эту группу в наших исследованиях были включены больные со спонтанным нистагмом, у части из которых наблюдался и ШПН). У всех обследованных нами больных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения отмечались выраженные односторонние или двусторонние изменения в шейном отделе позвоночника. Больные с синдромом позвоночной артерии, но без рентгенологических изменений в шейном отделе позвоночника в данную группу включены не были. Части из них была проведена селективная ангиография, о чем будет сказано далее. Не установлены и принципиальные различия в частоте ПГДР и у больных со стойкими нарушениями мозгового кровообращения. — Также рекомендуем «Соотношение головокружения и патологических глазодвигательных реакций» Оглавление темы «Проявления шейного остеохондроза»:

|

Источник