Операция на тазобедренном суставе при остеопорозе

По статистике, остеопорозом страдает 30% женщин и 7% мужчин, нуждающихся в эндопротезировании тазобедренного сустава. Но это не мешает врачам выполнять операции и добиваться удовлетворительных результатов лечения. С заменой коленного сустава ситуация аналогична.

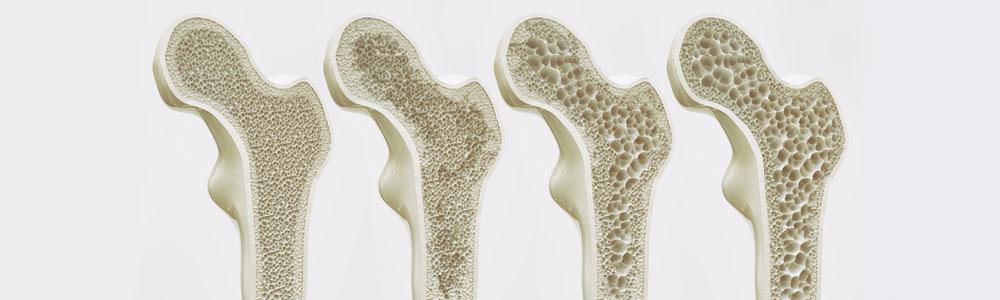

Слева-направо уменьшение плотности костной ткани бедренной кости.

Однако эндопротезирование при остеопорозе сопряжено со сложностями и рисками. Это вынуждает врачей особенно тщательно подходить к планированию операции, ее выполнению и послеоперационной реабилитации.

Как остеопороз влияет на установку эндопротеза

При данном заболевании нарушается архитектоника, то есть микростроение костной ткани. Из-за потери минералов (кальция, фосфора) она теряет прочность и становится хрупкой. Это, вместе со снижением массы костной ткани, создает высокий риск переломов. Поэтому у пожилых людей с остеопорозом кости ломаются гораздо чаще и легче, чем у здоровых мужчин и женщин молодого возраста.

Слева здоровая, справа ослабленная кость.

Чрезмерная хрупкость костей создает немало трудностей при эндопротезировании. Ведь при этом существенно повышается риск интра- и послеоперационных переломов. При замене тазобедренного сустава может сломаться бедренная кость или кости таза в области вертлужной впадины. А при эндопротезировании коленного сустава – бедренная или большеберцовая кости.

Высокий риск переломов – не единственная опасность, подстерегающая человека при эндопротезировании.

Вариации переломов.

У людей с остеопорозом ускоряются процессы костной резорбции, то есть кости начинают постепенно разрушаться. В результате после операции установленный имплантат расшатывается и становится нестабильным. Это может стать причиной послеоперационного болевого синдрома, переломов и других осложнений. Из-за них пациенту может вскоре понадобиться ревизионная, то есть повторная операция.

Перелом бедренной кости после перации.

Можно ли минимизировать риски

Да, это возможно. Чтобы избежать расшатывания протеза после операции, его фиксируют с помощью костного цемента. А для профилактики послеоперационной резорбции костной ткани больным назначают ряд препаратов. Такой подход позволяет свести к минимуму риск переломов и послеоперационной нестабильности компонентов эндопротеза.

Перелом вертлужной впадины показан синей стрелкой.

Эндопротезирование колен в Чехии: гарантии, цены, реабилитация, отзывы и статистика.

Узнать подробнее

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Сложности в установке эндопротеза

Перед операцией всем больным проводят полное обследование, которое обязательно включает остеоденситометрию. С ее помощью врачи определяют минеральную плотность костной ткани и кортикальный индекс. На основании этих показателей они и выставляют диагноз.

Факт! О наличии остеопороза говорит снижение плотности костной ткани более чем на 2,5 SD по T-критерию. Если этот показатель находится в пределах 1,0-2,5 SD, то речь идет об остеопении.

Как мы уже сказали, пациентам с остеопорозом врачи устанавливают цементные эндопротезы. Костный цемент надежно фиксирует имплантат, объединяя его и кость в единое целое. Это позволяет добиться стабильной фиксации эндопротеза и свести к минимуму риск его расшатывания.

Показания к выбору модели с цементным способом фиксации:

- наличие признаков остеопороза при денситометрии;

- снижение кортикального индекса более чем на 35%.

Планируя операцию, много внимания уделяют выбору конструкции протеза. Ее всегда подбирают индивидуально.

Для профилактики костной резорбции и расшатывания эндопротеза больным назначают препараты из группы бифосфонатов (Алендронат, Ризедронат). Они тормозят разрушение костей, что помогает избежать нестабильности имплантата и послеоперационных переломов. Также пациентам назначают препараты кальция и фосфора. Они восстанавливают минеральную плотность костной ткани и замедляют дальнейшее развитие остеопороза.

В каких случаях могут отказать в операции

Наличие остеопороза не является противопоказанием к эндопротезированию. Однако некоторым пациентам с данной патологией врачи могут отказать в операции. Причиной отказа может быть тяжелое состояние больного, которое делает хирургическое вмешательство опасным.

Препятствием к выполнению эндопротезирования может быть:

- ожирение третьей стадии, особенно в сочетании с остеопорозом/остеопенией;

- серьезные технические трудности в установке эндопротеза;

- воспалительные процессы в больном суставе или прилегающих тканях;

- почечная, печеночная, сердечная, дыхательная недостаточность;

- превалирование возможных рисков над ожидаемой пользой от операции (когда пациенту безопаснее отказаться от эндопротезирования, чем сделать его).

Решение о выполнении или невыполнении операции врачи принимают после тщательного обследования больного.

При этом учитывают массу факторов:

- пол и возраст пациента;

- плотность костной ткани;

- наличие переломов в анамнезе;

- ширину и форму канала бедренной кости (при замене ТБС);

- наличие тяжелых сопутствующих заболеваний.

Если операция поможет больному вернуться к активному образу жизни, то ее скорее всего сделают.

Однако у человека могут быть сопутствующие патологии, которые не дадут ему свободно передвигаться после операции. В таком случае от хирургического вмешательства скорее всего откажутся, поскольку в нем нет особого смысла. Эндопротезирование не станут выполнять и когда существуют большие интра- и послеоперационные риски.

Подведем итоги:

- Многим пациентам с остеопорозом успешно выполняют эндопротезирование крупных суставов. Данная патология – не противопоказание к хирургическому вмешательству.

- В операции могут отказать, когда в ее проведении нет смысла. Например, если у пациента есть болезнь, из-за которой он в дальнейшем не сможет свободно передвигаться.

- Врачи отказываются делать эндопротезирование если у пациента имеются тяжелые сопутствующие заболевания. В этом случае риски слишком высоки, а хирургическое вмешательство неоправданно.

- Выполнение операции при остеопорозе связано с определенными рисками. Из-за чрезмерной хрупкости кости могут легко сломаться, в ходе хирургического вмешательства или после него. А низкая плотность костной ткани может стать причиной расшатывания установленного эндопротеза.

- Пациентам со сниженной плотностью костной ткани устанавливают цементные эндопротезы. Их фиксируют с помощью костного цемента, что позволяет объединить имплантат и кость в единое целое.

- После операции больным назначают медикаментозное лечение, включающее препараты кальция и бифосфонаты. Это замедляет процессы остеолиза – разрушения костей. А значит, помогает предупредить расшатывание и нестабильность эндопротеза.

Источник

Эндопротезами называют искусственно произведенные приспособления, предназначенные для замены определенных внутренних органов человека и полноценно выполняющие их функцию. Так протезы тазобедренных суставов позволяют пациентам, перенесшим операцию, выполнять весь тот комплекс движений, который выполняют люди без патологий в этой области. Кроме того, протезирование избавляет от болей и дискомфорта, благодаря чему становиться возможным возвращение к полноценной активной жизни.

Такой вид вмешательства может быть показан во многих случаях: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата или после перелома шейки бедра, если его двигательная функция была частично или полностью утрачена.

Несмотря на все результаты, которых достигают при помощи операции, назначают ее не всегда. Дело в том, что она имеет множество противопоказаний и факторов риска.

Основные (абсолютные) противопоказания

Абсолютными противопоказаниями считаются те, наличие которых однозначно препятствует проведению операции. В данных ситуациях она либо бесполезна, либо существует высокая вероятность усугубления уже имеющихся патологий.

К таким случаям относят:

- Клинические состояния, при которых пациент не имеет способности самостоятельно передвигаться, но причина этого не связана с дефектом тазобедренного сустава. Проводить процедуру нецелесообразно, так как возобновить двигательную активность человека она не поможет.

- Хронические заболевания в стадии декомпенсации (этап, при котором приспособительные механизмы какого-либо органа исчерпали свои возможности, и он больше не может функционировать нормально из-за присутствующего дефекта). Препятствием к хирургическому вмешательству может быть наличие:

- сердечной недостаточности (3-я ступень);

- тяжелых пороков сердца с выраженным нарушением ритма;

- трехпучковой или предсердно-желудочковой блокады 3-ей степени (патология проводимости);

- расстройств мозгового кровообращения на фоне неврологического дефицита;

- болезней мочевыделительной системы, при которых, в том числе, нарушена азотовыделительная функция почек;

- почечной недостаточности 2-ой или 3-ей степени;

- печеночной недостаточности 2-ой или 3-ей степени;

- патологии органов эндокринной системы (щитовидная железа, надпочечники и др.), не поддающихся лечению (например, сахарный диабет);

- хронических заболеваний легких, при которых ярко выражена дыхательная недостаточность (астмы, эмфиземы, пневмосклероза, бронхоэктатической болезни и т.д.);

- воспалительных процессов в области пораженного тазобедренного сустава (кости, кожа или мягкие ткани);

- инфекции в прилегающей к суставу зоне в активной или латентной фазе (давность до трех месяцев);

- очагов хронических инфекций в организме, требующих санации (гайморит, отит, кариес, кожное заболевание, тонзиллит и др.);

- ВИЧ-инфекции;

- септических реакций и состояний (связано с высоким риском возникновения нагноения в районе эндопротеза);

- пареза или паралича конечности;

- выраженного остеопороза на фоне недостаточной прочности костей или незрелости скелета (операция по эндопротезированию не сможет уберечь таких пациентов от опасности переломов);

- полиаллергии (перекрестных аллергических реакций на различные лекарственные препараты);

- дефекта бедренной кости, связанного с отсутствием в ней мозгового канала;

- тромбофлебита или тромбоэмболии нижних конечностей в острой форме;

- психических или нейромышечных расстройств;

- технической невозможности установки протеза.

Относительные противопоказания

Относительными противопоказаниями считаются факторы, которые не препятствуют установке протеза, но являются поводом проведения для более детальных исследований и рассмотрения возможности операции в индивидуальном порядке.

К таким показаниям принято относить случаи:

- онкологических заболеваний;

- хронических соматических патологий (иногда);

- печеночной недостаточности легкой формы;

- гормональной остеопатии;

- некоторых технических трудностей установки протеза;

- ожирения 3-ей степени.

Современные разработки в области медицины и ортопедии позволяют проводить уникальные операции даже при наличии этих факторов. Со временем многие особенности и вовсе перестают причислять к противопоказаниям.

Реализация индивидуального подхода

Сейчас каждый медицинский работник понимает, что все случаи заболеваний или травм имеют свои особенности и требуют индивидуального рассмотрения. Если раньше относительные противопоказания являлись причиной для однозначного отказа в проведении эндопротезирования, то сегодня шанс вернуться к полноценной жизни есть у гораздо большего числа пациентов. При общении с больными специалисты выясняют, какой образ жизни вел человек до обращения за медицинской помощью, имеет ли он какие-либо генетические особенности и предрасположенности и т.д.

Особого внимания заслуживают ситуации, когда протез желает установить пациент, страдающий 3-ей степенью ожирения.

Дело в том, что послеоперационный период у таких людей ничем не отличается от аналогичного периода у тех, кто проблем с лишним весом не имеет. Но повышенная механическая нагрузка на имплантат может привести к его быстрому повреждению; а расшатывание является поводом для повторного вмешательства и замены устройства.

Эндопротезирование колен в Чехии: гарантии, цены, реабилитация, отзывы и статистика.

Узнать подробнее

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Важно понимать, что иногда люди хотят избавиться от лишних килограммов, но не могут этого сделать в силу каких-либо особенностей организма. Нередко причиной набора веса является именно тот дефект, который требует протезирования, ведь для похудения необходима двигательная активность. Поэтому таких пациентов сейчас тоже оперируют, если других причин для отказа нет.

После хирургического вмешательства люди, безуспешно борющиеся с лишним весом долгие годы, начинают худеть. Сама процедура является мощнейшим стрессом для организма, препараты для облегчения болевого синдрома тоже этому способствуют, как и постепенное увеличение физических нагрузок в период реабилитации. А нагрузку на имплантат помогают снизить костыли.

Технические трудности (искривленные и очень узкие костномозговые каналы бедренных костей или тонкие кости таза) тоже препятствуют проведению эндопротезирования все реже. Эти особенности сегодня учитывают практически все известные производители устройств, компенсирующих врожденные и приобретенные дефекты строения суставов.

Главное, что определяет возможность протезирования – соотношение риска и пользы. Если патология исключает возможность нормального передвижения, а риск минимален – операция, вероятнее всего, будет проведена. При этом обо всех возможных последствиях пациента и его близких родственников предупреждают заранее, так их решение тоже имеет очень большое значение, и оно должно быть осознанным и обдуманным.

Источник

Остеотомия бедренной кости ТБ сустава – операция, в ходе которой в проксимальном отделе трубчатую кость бедра намеренно подвергают искусственному перелому с целью придания ей новой формы. Такая стратегия хирургического лечения дает возможность устранить деформацию, улучшить опорные, двигательные функции тазобедренного сочленения. После пересечения, выполненного по заданному направлению, остеотомированные участки позиционируют в функционально выгодном положении и скрепляют специальными фиксаторами.

Один из вариантов остеотомии.

Операцию завершают традиционным остеосинтезом: исправленную область фиксируют винтами, пластинами, штифтами, спицами или аппаратами внеочаговой фиксации. В некоторых случаях пространство между пересеченными поверхностями закрывается костным трансплантатом для стимуляции процессов сращения. В результате остеотомии кость срастается в нужном положении, что позволяет ликвидировать деформацию или устранить порочную позицию головки в суставе. А главное, избавить человека от болевого синдрома и в целом улучшить работоспособность проблемной ноги.

Подобная тактика хирургии распространена при врожденных пороках строения и приобретенных дегенеративно-дистрофических заболеваниях ТБС. Эффективность хирургии составляет 87%-92%.

Применение метода не ограничивается сугубо тазобедренной областью. Его часто используют для выравнивания той же бедренной кости. Тогда процедура будет проведена в дистальной ее части (над мыщелками коленного сустава). При патологическом укорочении или удлинении конечности тоже обращаются к методике, распил чаще делается в теле кости. Остеотомия может применяться в любых отделах опорно-двигательного аппарата, однако больше востребована при костно-суставных патологиях именно нижних конечностей.

Оперативное вмешательство в практическом применении почти 2 века, впервые было выполнено в 1826 году пациенту с анкилозом тазобедренного сустава. Хирург Джон Рей Бартон из Филадельфии – первый специалист, выполнивший остеотомию бедра вместо распространенной на то время операции по искусственному перелому кости закрытым способом вручную. Так, остеотомия вытеснила неоправданно травматичную манипуляцию (остеоклазию), которая редко давала должный эффект из-за высокой вероятности возникновения перелома в незапланированном месте.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Показания к остеотомии

Клиническая потребность в операции возникает, когда у взрослых или детей диагностируются выраженные расстройства функций опорно-двигательного аппарата, болевые ощущения при наличии деформирующих признаков. В области ТБС деформации сформированы на фоне врожденных и приобретенных дисплазий, вторичных и возрастных дегенеративных изменений хрящевых, костных тканей. Распространенными показаниями для назначения остеотомии бедренной кости в данном случае являются:

- варусная деформация шейки;

- вальгус шейки бедра;

- псевдоартроз шейки бедренной кости;

- коксартроз 1-2 стадии;

- запущенный артрит, кроме ревматоидной этиологии;

- вывих, подвывих бедра;

- неправильно сросшийся перелом;

- разная длина нижних конечностей;

- фиброзный, костный анкилоз сустава;

- рахитическая деформация локально.

Локализация наиболее распространенных переломов.

По данным научно-медицинских источников в структуре всех нарушений ортопедического характера порядка 1,3% приходится на врожденные анатомические аномалии бедра. Дисплазии тазобедренного сустава диагностируются практически у каждого третьего новорожденного, в 80% они определяются у девочек.

Последствия перелома.

Диспластические патологии в 95% случаев успешно лечатся и консервативно, но при условии раннего начала курсов неинванзивной терапии (в младенчестве). Оставленная без внимания проблема в дальнейшем может привести к стойкому нарушению походки и осанки, укорочению и волочению ноги, хромоте, атрофии мышц больной конечности, разрушению сустава, хроническим болям. Как с момента постановки малыша на ножки, так и во взрослой жизни, риски озвученных последствий высокие. Ключевой фактор, который содействует негативной картине, – это избыточное внутрисуставное давление по причине дезорганизации соотношения суставной головки с вертлужной впадиной.

Остеотомия может быть рекомендована детям не ранее чем после исполнения 1,5 лет при серьезном патогенезе: пороках среднетяжелой и тяжелой степени или безрезультативной консервативной терапии. Операция поможет избежать появления и прогрессии тяжелых двигательных расстройств у ребенка в будущем, добиться нормального становления скелетно-мышечной системы, развития и функционирования сустава.

Детям часто выполняется тройная остеотомия с одномоментной коррекцией тазовой кости, варус-остеотомией и укорочением бедренного компонента в проксимальном эпифизе. Но специалисты акцентируют, что комбинированная методика не является операцией выбора в детском возрасте.

Разновидности вмешательства

Оперативное вмешательство бывает закрытого и открытого вида. Остеотомия закрытого типа предполагает манипуляции остеотомом из минимального доступа (кожный разрез равен 2-3 см) без обнажения кости. Открытая методика базируется на использовании широкого доступа (длина разреза 8-12 см) с обнажением костного сегмента, который посредством остеотома будет пересекаться.

- Закрытая тактика. Задействуется в единичных случаях, при этом преимущественно по способу поперечного сечения. Несмотря на малоинвазивность, процедура сопряжена повышенными рисками повреждения нервных стволов и крупных сосудов вследствие плохой визуализации операционного поля. При закрытом доступе рассечение мышц, скелетирование (отделение надкостницы) и пересечение кости, грубо говоря, происходят вслепую.

- Открытая остеотомия. Эта хирургическая тактика более востребована в ортопедии. Обзор оперируемого участка вполне достаточный для того, чтобы работать с режущими инструментами высокоточно, не контактируя с важными нервно-сосудистыми образованиями. Специалисты отмечают, что при более обширной инвазии по отношению к кожно-мышечным структурам открытая технология в ряде случаев оказывается продуктивнее и гораздо безопаснее.

Хирургия методом остеотомии широко практикуется и в России, и за рубежом. Цена в Москве на нее – от 40 тыс. рублей. В Германии самое простое вмешательство выполняется за 15000 евро. В Израиле расценки примерно такие: процедура 1 ст. сложности стоит порядка 20 тыс. долларов, а, к примеру, по удлинению одной ноги – от 55 тыс. у. е. и выше.

По цели вмешательство классифицируют на 4 основные разновидности:

- корригирующая операция для коррекции деформации;

- вмешательство для удлинения/укорочения кости;

- деротационная процедура – исправление патологической ротации элемента кости;

- для повышения опорных функций.

Конкретно сам процесс остеотомирования в зависимости от цели может быть реализован согласно одному или нескольким техническим приемам. Приемы характеризуются геометрическими особенностями прохождения линии костного излома. Изначально существует 2 варианта выполнения искусственного перелома – линейный и фигурный. В них входят следующие подтипы:

- поперечный – направляющая линия прямая, проходит горизонтально;

- косой – делается наклонный распил в разных плоскостях под определенным углом;

- z-образный – рассекающая костный сегмент полоса напоминает букву «Z»;

- лестничный – рассечение кости имеет ступенчатую форму;

- сферический – место излома представляет собой плавную дугообразную кривую;

- углообразный – пересекающая линия состоит из двух лучей, образующих угол, вершина которого направлена книзу;

- клиновидный – комбинация из двух косых разрезов или сочетание косого и поперечного вида с высвобождением костного клина.

Остеотомия не относится к операции, раз и навсегда решающей проблему с коксартрозом! Она помогает только несколько улучшить качество жизни пациента и способствовать сокращению прогрессирования дегенераций. Разрушение хряща суставных поверхностей на последних стадиях (3-4 ст.) является абсолютным показанием к протезированию.

Корригирующая остеотомия ТБС

Основная задача – откорректировать угол осевой деформации кости на уровне наибольшего искривления после правильного расчета патологического отклонения. Распространенными примерами, когда делают угловую коррекцию, служат анкилозированные суставы, рахитические искривления, неправильно сросшиеся костные переломы, другие посттравматические деформации, артрозы. Предпочтение чаще отдается межвертельному угловидному, косому и клиновидному способам пересечения с внутренней металлофиксацией выровненной зоны.

Удлиняющая остеотомия

Вмешательство выполняется для уравнивания длин нижних конечностей, чтобы вернуть человеку нормальные способности к передвижению, без признаков хромоты. Наиболее простым способом, чтобы удлинить одну из ног, признается остеотомия по принципу косого разрезания кости. Для компенсации имеющегося укорочения иногда рекомендуется процедура, предусматривающая ступенеобразный распил диафиза бедренной кости, но она технически намного сложнее. Удлиняющая операция всегда сочетается с компрессионно-дистракционным остеосинтезом (установкой чрескостных аппаратов вытяжения на конечность).

Деротационный метод

Суть метода состоит в устранении патологического разворота кости относительно сустава, провоцирующего проблемы с ходьбой. Анормальный разворот в медицине называется ротационной дисплазией. Для патологии характерна избыточная антеторсия, сопровождающаяся децентрацией бедренной головки по отношению к вертлужной впадине. Клиническая ситуация отражается в основном на походке: так как нога ротирована кнутри, походка приобретает типичные признаки косолапости. Такое нарушение также может предрасполагать к вывиху ТБС, появлению боли. Бедренная деротационная хирургия предназначена для сокращения угла антеторсии до нормальных показателей. Эффект достигается за счет проведения подвертельной поперечной остеотомии с фиксацией восстановленной области (спицами, винтами, пр.) для ее благополучного сращения в непорочной позиции.

Восстановление опорной функции

Операции, направленные на создание опороспособного безболезненного сустава, преимущественно применяются при coxa vara/valga, неоартрозах шейки бедра, застарелых шеечных переломах, врожденных вывихах, остеоартрозах. Задачу восстановления опорной функции, удобной для ходьбы и стояния, зачастую решают путем изменения оси шейки бедра. Измененный шеечно-диафизарный угол меняет точку опоры головки, которая изначально была патологической, на несколько миллиметров (до 15 мм). Такой подход благоприятствует не только возобновлению опороспособности, но и декомпрессии сустава, сокращению болевой симптоматики. Перерезание бедренной кости проводят самым целесообразным способом, который выбирается на основании индивидуальных рентгенологических данных.

Противопоказания

Абсолютными противопоказаниями к назначению оперативного вмешательства являются:

- ревматоидный артрит;

- остеопороз;

- плохой показатель костной резорбции и костеобразования;

- высокий ИМТ (более 40, ожирение 3 ст.);

- выраженное снижение кровотока в нижних конечностях;

- незадолго предшествующее инфекционное заболевание;

- активные инфекционные и воспалительные процессы в пределах зоны операции;

- гнойные заболевания любой локализации;

- возраст пациента >65 лет (60-65 лет – относительное противопоказание);

- тяжелые нарушения со стороны органов дыхания, сердца, почек;

- сахарный диабет в стадии декомпенсации;

- беременность на любом сроке;

- грудной возраст, дети младше 1,5 лет.

Подготовительный этап

В предоперационном периоде проводится тщательное обследование пациента. Подготовка включает прохождение:

- рентгенографии проблемного сочленения (при необходимости направляют на КТ, МРТ);

- электромиографии;

- ихнометрии, подографии;

- электрокардиограммы;

- общего, биохимического анализа крови;

- клинического анализа мочи;

- коагулограммы;

- теста на ревматоидный фактор;

- исследования кальциево-фосфорного обмена;

- теста на темпы ремоделирования, образование новой костной ткани;

- флюорографии;

- осмотра у анестезиолога и отдельных врачей узкой специализации (кардиолога, эндокринолога или др.).

Накануне перед вмешательством следует прекратить употребление пищи примерно за 8-12 часов. На ночь и непосредственно перед процедурой пациенту ставят клизму для очищения кишечника.

Процесс операции

Хирургическое лечение начинается с введения наркоза. Какой конкретно вид анестезии применить, определяет врач-анестезиолог на стадии предоперационной подготовки. Как правило, это – общий наркоз. Отдельной категории пациентов может быть назначен спинальный или эпидуральный наркоз. Процесс хирургии проходит под рентген-контролем.

- Во время интраоперационного сеанса хирург делает длинный, глубокий разрез мягких тканей послойно в проекции пораженного сочленения.

- Разрезанные кожные и мышечные структуры разводят в стороны, фиксируют ранорасширителем, который дополнительно будет защищать их и нервно-сосудистые пучки от ятрогенных повреждений в процессе выполняемых манипуляций.

- После широкого обнажения фрагмента кости, нуждающейся в коррекции, специалист приступает к остеотомии. Рассекание костной пластинки выполняется остеотомом или долотом.

- Сначала на линии предполагаемого разреза на кости делаются зарубки (ориентирные метки с предварительным углублением) лезвием рабочего инструмента. Затем переходят к основной остеотомии.

- Для образования режущего эффекта применяют несильное ударное воздействие хирургического молотка по наковаленке рукоятки остеотома или долота. Чтобы механическая сила концентрировалась правильно, под зону рассечения подкладывается специальное основание в виде валика.

- После проделанной остеотомии костные отломки сопоставляются в правильном положении и последовательно закрепляются устройствами остеосинтеза.

- По окончании операции проводится очищение операционного поля, извлечение из раны расширителя. Далее следуют дезинфекция и послойное ушивание раны с установкой дренажа. При адекватной фиксации гипсовая иммобилизация не требуется.

Восстановительный период

Консолидация остеотомированной области происходит не ранее чем через 4 месяца, поэтому назначенный врачом реабилитационный режим тщательно должен соблюдаться все это время. Полное cращение перелома, так как физиология каждого отдельного организма неповторима, у пациентов отмечается в различные сроки. Но в среднем кость срастается в течение 4-6 месяцев.

На протяжении всего послеоперационного периода следует четко придерживаться ортопедического режима: дозированный постельный режим, ходьба на костылях без опоры на проблемную ногу, запрет на отдельные виды движений и положений тела, занятия ЛФК и т. д. Заострим внимание, что неотъемлемой мерой для успешного восстановления выступает лечебная физкультура. Без нее невозможно полноценно восстановить баланс мышц, отвечающих за работу опорно-двигательного аппарата. Для скорейшего выздоровления также прописываются процедуры физиотерапии и массажа.

Для купирования послеоперационной боли и воспаления пациенту выписываются лекарства из серии НПВС. Обязателен к назначению специально подобранный курс лечения антибиотиком, чтобы не допустить инфекционного заражения. Среди лекарственных средств также рекомендуются препараты кальция и витамина Д, стимуляторы процессов репарации, витамины группы В, антиагреганты.

Только после подтвержденной рентгеном полностью состоявшейся консолидации разрешается ходить, полноценно опираясь на конечность. Досрочная осевая нагрузка ведет к осложнениям, которые нередко устраняются исключительно повторной операцией.

Осложнения после операции

Постоперационные последствия – не редкость для остеотомии, их вероятность возникновения в среднем составляет 10%. Негативные реакции бывают ранними и поздними.

В числе осложнений раннего периода:

- различные нарушения со стороны внутренних органов и систем;

- раневые кровотечения;

- постхирургические гематомы;

- гнойный, инфекционный патогенез.

Последствия на позднем этапе проявляются в виде:

- параартикулярных оссификатов;

- инфицирования раны;

- нестабильности установленных фиксаторов;

- смещения костных отломков;

- замедленной костной репарации;

- несостоявшегося сращения искусственного перелома;

- формирования ложного сустава.

Причинами неудовлетворительных исходов чаще являются неадекватный выбор объема и техники вмешательства, отступление от правил ортопедического режима, ошибки реабилитационного ведения пациента.

Источник