Ортодонтические аппараты при вывихах зубов

Какими аппаратами ортодонты исправляют прикус и зубочелюстные аномалии – разновидности, особенности установки и ношения

Процент людей в мире, столкнувшихся с проблемами неправильного прикуса, довольно высок – практически 8 из 10 человек требуется помощь стоматолога-ортодонта. Но проблемы у всех разные, и лечить всех по одной и той же схеме нельзя. Поэтому было разработано множество разных приспособлений, которые называют ортодонтические аппараты. Сегодня в подробной статье рассмотрим их классификацию, особенности воздействия на зубы, установки и ношения.

Что такое ортодонтические аппараты

В переводе с латыни «ортодонт» обозначает «прямой зуб», а аппарат – это устройство, состоящее из нескольких элементов, которое выполняет какую-либо функцию или сразу несколько. Таким образом, ортодонтические аппараты – это устройства для исправления положения зубов и коррекции неправильного прикуса. Носить их можно начинать с самого раннего детства – примерно с 2 лет.

Ортодонтические аппараты – это устройства для исправления прикуса

Общая классификация ортодонтических аппаратов

Как уже отмечалось, ортодонтические проблемы могут носить совершенно различный характер – это может быть скученность, неправильный наклон или положение в зубном ряду, задержка прорезывания, задержка или же усиленное развитие челюсти. У разных людей патология может протекать в легкой, средней или тяжелой степени – а также может одновременно проявляться несколько аномалий. То есть, кому-то потребуется минимальное вмешательство, а кому-то достаточно серьезное. Поэтому при классификации по своему основному назначению ортодонтические аппараты бывают профилактические, лечебные и ретенционные.

Также эксперты выделяют еще минимум 6 популярных видов классификации устройств, которые будут рассмотрены далее.

Классификация согласно принципа работы

Принципы работы аппаратов основан на силе тяги

В работу ортодонтического аппарата могут быть заложены следующие принципы – механического действия, функционального, комбинированного, ретенционного. В устройствах механического или активного действия установлены миниатюрные пружинки, дуги, винты, лигатуры, штанги, балки, резиновые тяги. Все они могут быть источником силы, которая регулируется врачом-ортодонтом.

Принцип работы функциональных1 устройств основан на силе сокращения лицевой и жевательной мускулатуры. Сила перераспределяется через элементы конструкции на причинные зубы или на челюстную кость. Так восстанавливается функциональность зубочелюстной системы, носовое дыхание, корректируется положение языка во рту. К компонентам функционально-действующих устройств относятся – наклонная плоскость, накусочная площадка, окклюзионная накладка, направляющие петли. Комбинированные ортодонтические конструкции сочетают в себе сразу 2 принципа работы – механический и функциональный.

На заметку! Ретейнеры или ретенционные аппараты нужны после основного лечения для удержания результата – чтобы зубы не сдвинулись в неправильное положение, не нарушилась работа зубочелюстной системы. Обычно ретейнеры носят в 2-3 раза дольше, чем лечебные устройства. Но по размеру они не такие массивные и более комфортны.

Классификация по способу и месту действия

Конструкция может быть на одну или сразу обе челюсти

Здесь выделяют две разновидности ортодонтических аппаратов – одночелюстные, двучелюстные и комбинированные. Исходя из названий, несложно догадаться, что одночелюстные ставятся только на одну челюсть (верхнюю или нижнюю). Но действовать они могут как в рамках «своей» челюсти, так и обладать межчелюстным воздействием.

Двучелюстные задействуют сразу две челюсти (это, к примеру, трейнеры или цельные каппы). Аппараты, как правило, применяют для диаметрального перемещения двух зубных рядов в противоположных направлениях. Причем устанавливаться они могут как внутриротовым, так и внеротовым способом.

Читайте по теме: что такое трейнеры – как выглядят и кому их назначают.

Что касается комбинированных устройств, то они одновременно имеют внутриротовую и внеротовую часть. Опора идет на череп и шею – обычно для этого используется шапочка с крючками. Такую массивную конструкцию носят только во время сна или в стационаре после челюстно-лицевых операций.

Классификация по типу опоры

По виду опоры ортодонтические аппараты могут быть – взаимодействующими (реципрокными) и стационарными. Реципрокные используют силу противодействия для фиксации устройства во рту и одновременно для коррекции зубов (к примеру, опора для двух частей пластины с винтом для расширения зубного ряда). У стационарных опорный отдел устройства остается неподвижным и не помогает «двигать» зубы.

Принцип работы аппаратов базируется на «подвижности» зубов

Вообще, чтобы устройства могли правильно работать, т.е. «давить» или «вытягивать» определенные зубы или зоны челюсти, нужно создать устойчивую точку опоры, а также точку приложения силы. Если последняя будет более укреплена, чем точка опоры, то возможно патологическое смещение зубов. Но если нужно перемещать зубы в разных направлениях или расширить челюсть, то точкам опоры и приложения силы придают равнозначную устойчивость.

Классификация по способу фиксации

Ортодонтические аппараты подразделяются на съемные и несъемные. Самый популярный пример съемных – это пластинки для детей, но и взрослым2 их тоже иногда назначают. Обычно съемные устройства носят для изменения положения зубов, для расширения или сжатия челюсти. Причем в процессе коррекции зубные коронки сдвигаются сильнее, чем корни. Носить съемные аппараты нужно постоянно, снимая только на время приема пищи или гигиены полости рта. Показаны они для исправления достаточно легких случаев зубочелюстных аномалий или неправильного прикуса.

Аппараты могут быть съемными или не съемными

Несъемные конструкции пациент не сможет вынуть изо рта. Яркий пример такого устройства – брекет-системы. Действуют они эффективнее съемных, т.к. активно корректируют положение корня, и назначаются при патологиях любой степени тяжести – от легкой до тяжелой.

На заметку! Съемные и несъемные ортодонтические аппараты могут носиться одновременно – к примеру, несъемные брекеты и съемные трейнеры.

Классификация по месту установки

В предыдущем разделе уже было сказано о внеротовых и внутриротовых ортодонтических аппаратах – именно так они классифицируются по месту установки. В свою очередь внутриротовые подразделяются на следующие виды:

- вестибулярные: устанавливаются на переднюю поверхность зубов, т.е. с внутренней стороны губ / щек,

- лингвальные: ставятся с внутренней стороны зубных рядов,

- небные.

Внеротовые ортодонтические аппараты бывают таких разновидностей:

- челюстные: подбородочные, верхне- и нижнегубные, подчелюстные, также могут задействовать нижнечелюстные углы,

- шейные: фиксируются на шее,

- головные: фиксируются на лбу и затылке или на темени и затылке – например, лицевая дуга,

- комбинированные.

Аппараты могут быть внутренние и внешние

Классификация по типу аппарата

Ортодонтические конструкции могут быть следующих разновидностей:

- пластиночные,

- дуговые,

- капповые (или каповые),

- эластичные,

- каркасные,

- блочные.

Элементы для повышения качества фиксации и воздействия

Для фиксации ортодонтических аппаратов на зубных рядах используют различные встроенные элементы – замочки (кламмеры), спаянные коронки, кольца, каппы. Существует много разновидностей кламмеров – одноплечий и двуплечий, перекидной, уховидный, пуговчатый и т.д. Изготавливаются они из металлической проволоки. Зубодесневая (или зубоальвеолярная) фиксация ортодонтических аппаратов осуществляется за счет каркаса из проволоки и пластиковых щитов.

Фиксация ортодонтических аппаратов осуществляется за счет различных элементов

Для опоры на жевательные зубы используют металлические или пластмассовые каппы, встроенные в аппарат – они крепятся на натуральные коронки. А если фиксация происходит при помощи паянных коронок, то опорные зубы под них обтачивать не нужно. Но вместо коронок чаще всего используются металлические кольца – они тоже надеваются на опорные зубы, но выглядят эстетичнее и снимаются легче, чем фиксирующие коронки.

Разновидности механических элементов

В механически-действующие конструкции ортодонты устанавливают какой-либо источник силы. Это может быть один из следующих элементов:

На фото показаны ортодонтические винты

- вестибулярная дуга: может одновременно выполнять функции фиксатора и менять угол наклона группы зубов, а также сдерживать развитие переднего отдела челюсти. Дуги бывают оральными – небными на верхнем ряду и лингвальными на нижней (со стороны эти дуги не заметны). Также дуга может иметь форму толкателя или змеевидной пружины – для поворота зубов вокруг оси,

- ортодонтические винты: они помогают перемещать отдельные зубы или группы зубов, исправлять форму зубного ряда. Причем для активации винта в пластинке, к примеру, можно самостоятельно воспользоваться специальным ключом (конечно, как это делать, должен объяснить врач). Существуют виды винтов с 1 или 2 направляющими штифтами, веерообразные или радиальные винты, трехмерные винты, винты-толкатели,

- пружина Коффина: состоит из 2-х фиксирующих отростков и из округлых изгибов. Применяется для смещения зубов от середины челюсти к краям, расширения секторов верхней челюсти, удлинения зубного ряда,

- пружина Коллера: предназначена для коррекции нижнего зубного ряда – с ее помощью можно проводить неравномерное и равномерное расширение.

«Когда сыну поставили пластинку, то думала, что придется каждый месяц ходить к стоматологу, чтобы подтягивать винтик. Но доктор дала нам металлический ключик – очень, кстати, похож на смартфонный для симки. И этим ключом раз в неделю надо было пластинку подтягивать. Очень просто. Ребенок даже в лагере летом сам пластинку настраивал без проблем».

Ирина Т., отзыв с сайта gidpozubam.ru

Сколько стоит ортодонтический аппарат

Стоимость конструкции напрямую зависит от ее вида, количества и качества материалов, сложности изготовления и установки, необходимости активации в условиях стоматологической клиники. Например, поставить съемную зубную пластинку ребенку для расширения одного зубного ряда стоит около 14 тысяч рублей. Трейнеры вместе с подбором и обучением стоят около 20 тысяч. Установка брекет-системы на одну челюсть стоит минимум 40 тысяч рублей.

Помните, что перед лечением нужно обязательно проконсультироваться со своим стоматологом-ортодонтом и подобрать оптимальный вариант коррекции. Потому что в большинстве случаев одному человеку в течение 2-3 лет может потребоваться сразу несколько аппаратов. Например, сначала пластинка или трейнер, потом брекеты, а после них обязательно ретейнеры.

1Доусон П.Е. Функциональная окклюзия, 2016.

2Мелсен Б. Ортодонтия взрослых, 2019.

Источник

Ортодонтические аппараты – это специальные конструкции, с помощью которых изменяют расположение отдельных зубов, восстанавливают формы зубных рядов, устраняют патологии прикуса.

Ортодонтические аппараты – это специальные конструкции, с помощью которых изменяют расположение отдельных зубов, восстанавливают формы зубных рядов, устраняют патологии прикуса.

Виды ортодонтических аппаратов

Все ортодонтические конструкции разделяются на две большие группы:

- Несъемные – фиксируются в полости рта пациента один раз и не снимаются в процессе лечения.

- Съемные – периодически снимаются, их использование требует участия и ответственности пациента.

Чем же отличаются несъемные ортодонтические аппараты от съемных?

К несъемным конструкциям пациенты быстрее привыкают, участие больного в лечении минимальное. Однако затруднена гигиена, которая требует много времени. При этом, лечение несъемными аппаратами, как правило, непродолжительное, а ретенционные период – длительный.

Съемные ортодонтические аппараты требуют активного участия пациента, ведь эффективность лечения зависит от качества выполнения рекомендаций ортодонта по применению конструкции. Период адаптации к таким аппаратам чуть дольше (около 2 недель), зато уход за ними не представляет значительных трудностей.

По принципу действия все аппараты можно разделить на несколько групп:

- Механические – в их составе имеются элементы, сила которых способствует перемещению зубов (к таким элементам относятся резиновые дуги, пружины, винты).

- Функциональные – используется действие различных мышц околоротовой области на зубные ряды и отдельно расположенные зубы.

- Комбинированные – элементы двух вышеперечисленных групп.

В данной статье мы подробнее рассмотрим функциональные ортодонтические аппараты.

Функционально-направляющие аппараты

В данную группу относятся конструкции, которые перемещают отдельные зубы или зубные дуги, направляя на них силу жевательных мышц посредством специальных элементов (наклонных и окклюзионных плоскостей, накусочных площадок и т.д.).

Несъемными функционально-направляющими конструкциями являются:

- Коронка Катца – применяется для лечения небного расположения зубов.

- Каппа Шварца – используется при мезиальном прикусе и оральном положении верхних передних зубов.

- Каппа Быниной – конструкция представлена каппой на нижние боковые зубы и наклонной плоскостью в области фронтальных нижних зубов. Используется для сдерживания роста нижней челюсти, а также при лечении мезиальной аномалии прикуса.

К съемным аппаратам относятся:

- Пластинка с накусочной площадкой (изготавливается для верхнего зубного ряда) – применятся для лечения глубокого прикуса, если нет скученности в переднем отрезке нижней челюсти.

- Пластинка с наклонной плоскостью – используется для лечения дистальных аномалий прикуса, а также орального положения нижних фронтальных зубов.

- Пластинка с окклюзионными накладками – применяется для исправления открытого прикуса.

- Аппарат Брюкля-Рейхенсбаха – показан для исправления глубокого прикуса. Это пластинка на нижнюю челюсть, составными элементами которой являются наклонная плоскость, вестибулярная дуга и кламмеры на жевательные зубы.

Функционально-действующие конструкции

Данные аппараты воздействуют на мышцы, окружающие зубной ряд. К ним относятся:

- Вестибулярная пластинка Шонхера – стандартные пластинки, которые устраняют вредные привычки (ротовое дыхание, сосание предметов) и нормализуют работу круговой мышцы рта, губных мышц.

- Вестибулярные пластинки MUPPY – используются для ранней коррекции зубочелюстных аномалий в период временного и смешанного прикуса. Существует стандартная пластинка, с заслонкой (для предупреждения прокладывания языка между передними зубами), с козырьком и др.

- Регулятор функции Френкеля – предупреждает давление мышц губ и щек на зубные ряды, нормализует положение языка и смыкание губ. Выделяют 4 разновидности данного аппарата:

- FR-I – для лечения дистального глубокого прикуса с вестибулярным положением передних верхних зубов, восстановления аномалий положения фронатльных зубов.

- FR-II – показан при дистальном глубоком прикусе с оральным положением передних зубов верхней челюсти.

- FR III – применяется при мезиальном соотношении зубных рядов.

- FR IV – показан при открытом прикусе.

- Активатор Андрезена-Хойпля – представлен пластинками на верхнюю и нижнюю челюсть, соединенными пластмассой в единую конструкцию. Применяется только в ночное время, когда пациент спит. Показан для уменьшения сагиттальной щели, предупреждения сосания нижней губы, нормализации функции дыхания и глотания.

- Система «Миобрейс» – предназначена для коррекции аномалий во время смешанного и постоянного прикуса, применяются для изменения формы зубных дуг, тренировки мышц, нормализации положения языка. Также используется в качестве ретенционного аппарата после коррекции прикуса с помощью брекетов. Миобрейсы выпускаются шести разных размеров, изготовлены из мягкого силикона. Конструкция плотно прилегает к зубам, как каппа.

Источник

Вывих зуба — это патологическое перемещение зуба по отношению к альвеоле (костной лунке, в которой фиксируется зуб), вызванное насильственным механическим воздействием и сопровождающееся повреждением периодонта (связки, которая окружает зуб) и сосудисто-нервного пучка зуба (пульпы) [1].

Травмы челюстно-лицевой области встречаются довольно часто как у детей, так и у взрослых. По статистике больше всего повреждениям подвержены верхние передние зубы — клыки и резцы [12]. Вывих зуба является одной из самых распространённых травм в этой области.

Вывих зуба может быть вызван следующими причинами [1][10]:

- повреждением челюстно-лицевого аппарата в результате механической травмы, нанесённой при ударе, падении с высоты и т. д. (чаще возникает у детей, подростков и спортсменов);

- множественными травмами головы (например в дорожно-транспортных происшествиях);

- травмами, полученными в результате откусывания слишком жёсткой, твёрдой пищи;

- травмами, полученными в результате попадания в пищу инородных твёрдых частиц (косточек из плодов и ягод, костных обломков и др.);

- некоторыми вредными привычками, легкомысленным отношением к состоянию здоровья своих зубов (например открывание зубами бутылок, раскалывание скорлупы орехов и прочее);

- некорректным удалением зубов, в результате чего происходит вывих находящегося рядом зуба (как правило, постоянного).

Частые травмы зубов у детей 3-6 лет обусловлены любопытством малышей, отсутствием охранительных рефлексов и неустойчивостью нервно-мышечных рефлексов. Самая высокая частота травматизма в период сменного прикуса наблюдается в 8-12 лет. Связано это с подвижностью детей, активными занятиями спортом, недостатком должного контроля за поведением детей со стороны родителей [13][14].

Симптомы зависят от вида вывиха зуба [1][11]:

- Неполный вывих: боль усиливается при контакте с зубом, например во время приёма пищи; на слизистой оболочке полости рта имеются маленькие ранки, ссадины и гематомы; мягкие ткани отёчны; наблюдается смещение зуба в сторону и его значительная подвижность; вынужденное положение челюсти в связи с наличием болевых ощущений.

- Полный вывих: сопровождается сильной болью; зуб в лунке отсутствует; пустая лунка кровоточит; десна изменена в цвете; имеется припухлость; может возникнуть гематома; происходит локальное повышение температуры; некоторое время могут наблюдаться дефекты речи.

- Вколоченный вывих: пациент чувствует постоянную боль, усиливающуюся при давлении, жевании, смыкании челюстей; при пальпации десны появляется её гиперемия (покраснение) и отёчность; возникает незначительное кровотечение из места травмы. Что интересно, при перкуссии (постукивании) травмированного зуба человек не ощущает болевых ощущений и дискомфорта. При визуальном осмотре заметно укорочение зуба или же он полностью «спрятан» в лунке, при этом неподвижен.

Для всех видов вывиха характерна следующая симптоматика: боль в области причинного зуба, кровоточивость, отёчность десны.

Для каждого вида вывиха зубов характерен индивидуальный патогенез [1].

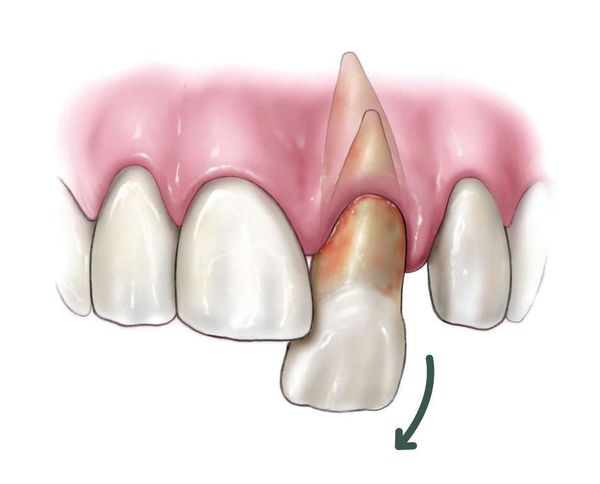

Неполный вывих характеризуется сохранением зуба в его лунке и сопровождается разрывом части волокнистых структур, окружающих и удерживающих зуб, либо растяжением волокон в той или иной степени. Для данной патологии характерно изменение положения коронки зуба и корня в зубном ряду по отношению к стенкам альвеолы. Зуб имеет неправильное положение вследствие смещения в вестибулярную (в сторону губы) или оральную сторону, в сторону соседнего зуба или поворота вокруг оси. Это приводит к нарушению формы зубного ряда. Неполный вывих может сочетаться с переломом коронки, корня зуба или альвеолярного отростка.

Полный вывих характеризуется полным разрывом волокнистых структур периодонта (в том числе круговой связки зуба). При этом травмированный зуб в лунке отсутствует, а сосудисто-нервный пучок зуба всегда разрывается. Вывих может сопровождаться переломом края альвеолы. Иногда зуб может присутствовать в альвеоле за счёт единичных сохранившихся волокон круговой связки. По статистике полному вывиху чаще подвергаются фронтальные зубы верхней челюсти, реже — нижней. Меньше других подвержены полному вывиху клыки.

Вколоченный вывих — это травма считается наиболее неблагоприятной. Тело зуба под воздействием большой давящей силы погружается в ткани челюсти (он входит глубоко в лунку) и корень внедряется вглубь альвеолярного отростка и тела челюсти. Для вколоченного вывиха также характерен полный разрыв волокон периодонта. Крайне редко некоторая их часть сохраняет свою непрерывность, но существенно растягивается и надрывается. Сосудисто-нервный пучок, как правило, разрывается. Из-за внедрения более широкой части зуба в более узкую происходит деформация стенок альвеолы: они раздвигаются и ломаются. Данный вид вывиха иногда сопровождается поворотом зуба вокруг оси, смещением в вестибулярном или оральном направлении. Особенно это касается верхних зубов, когда вследствие вывиха может произойти повреждение носовых (гайморовых) пазух.

Согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) код вывиха зуба — S03.2. Различают три вида [1][3]:

- неполный вывих (при этом зуб частично остается в костной лунке);

- полный вывих (зуб полностью отсутствует в лунке);

- вколоченный вывих (зуб вколачивается в костную лунку).

Также выделяют:

- изолированный вывих (имеется только вывих зуба);

- вывих, сопровождающийся переломом коронки или корня зуба (при этом наблюдается подвижность зуба или отсутствие его части);

- вывих, сочетающийся с переломом альвеолярного отростка или челюсти (сопровождается отёчностью мягких тканей в области травмы).

Вывих зуба относится к травмам зубов (кроме вывиха сюда относятся ушиб зуба и перелом). При ушибе травмированный зуб остается на месте, при переломе — отсутствует часть зуба.

Вывих зуба — это достаточно серьёзная проблема. Если вовремя не обратиться к врачу, то можно получить ряд осложнений [9]:

- Остановка роста зубного корня (наблюдается при вывихе зуба у детей) — приводит к развитию неполноценного зуба, может развиться гипоплазия (недоразвитие) эмали зуба.

- Укрепление зуба в неправильном положении (вестибулярная или оральная позиция зуба, разворот зуба) — приводит к аномалиям прикуса.

- Искривление зубного корня, изменение его длины.

- Выпадение зуба из лунки.

- Резорбция корня — патологическое рассасывание корней из-за наличия очага хронического воспаления (определяется только рентгенологически).

- Перелом коронки и корня зуба — наблюдается повышенная подвижность зуба или отсутствие его части.

- Травматический пульпит (воспаление пульпы зуба) — характеризуется самопроизвольными болями или реакцией на термические раздражители.

- Некроз (омертвение тканей) пульпы — может возникнуть при полном и вколоченном вывихах.

- Периодонтит (воспаление околокорневых тканей) — сопровождается резкой болью при касании зуба.

- Перелом стенок альвеолы.

- Периостит (воспаление ткани, покрывающей кость) — характеризуется появлением гнойного очага в области причинного зуба.

- Абсцесс (гнойное воспаление мягких тканей) — возникает отёк, припухлость, болезненные ощущениям и др.

Диагностика данного вида травмы несложна. Вывих зуба редко остаётся незамеченным со стороны пациента из-за ярко-выраженного болевого синдрома и невозможности приёма пищи, поэтому пациент самостоятельно обращается за помощью к стоматологу.

При первичном визуальном осмотре специалист определяет характер травмы без труда, так как признаки вывиха проявляются достаточно ярко. Но для более детального изучения характера и формы патологии (для оценки состояния челюсти, соседних зубов и иннервации в области повреждённого зуба) стоматолог назначает рентгенологическое исследование: ортопантомографию (ОПТГ) или компьютерную томографию челюсти. Это поможет дифференцировать вывих от иных форм травмы зуба (ушиба и перелома), кроме этого оценить структуру костной ткани, окружающей зуб на предмет трещин и перелома.

Также пациенту может быть назначена электроодонтодиагностика (ЭОД), по результатам которой врач сможет понять, в каком состоянии находится пульпа: если пульпа не реагирует на ток, она является нежизнеспособной. Полученные диагностические данные определят дальнейшую тактику лечение [2][8].

До обращения к врачу пациенту необходимо оказать первую доврачебную помощь, которая заключается в следующем [4]:

- Необходимо осмотреть полость рта на наличие кровотечения, костных отломков или выпавшего зуба.

- В случае обнаружения кровотечения необходимо принять меры для его остановки.

- Если вывих полный, то необходимо наложить стерильный тампон, чтобы остановить кровотечение. Его изготавливают из марлевой повязки, которую сворачивают несколько раз, затем накладывают на кровоточащую лунку (на 15-30 минут) и закрывают челюсть, тем самым обеспечивая кровоостанавливающий эффект.

- Далее нужно приложить холод к щеке или губам в проекции травмы зуба. Это поможет предотвратить возникновение отёка, уменьшить кровотечение и снизить болезненные ощущения.

- Если травма вколоченная, то необходимо избежать давления на зуб или лунку, так как это может значительно усилить боль.

- Если зуб выпал, то его необходимо сохранить. Для этого нужно взять чистую ткань или марлю, смоченную водой, и обернуть ею зуб. Обработку поверхности зуба проводить не следует, стоматолог все сделает сам.

- Далее обеспечить срочную доставку пациента к стоматологу.

После осмотра врач-стоматолог выбирает стратегию лечения данной травмы в зависимости от типа повреждения, а также от степени поражения зуба и окружающих его тканей. Ставится главный вопрос: «Можно ли сохранить зуб?» На него может ответить только стоматолог после комплексной диагностики.

Главным критерием считается состояние костной ткани около корня травмированного зуба. Если отмечается сохранность не менее половины длины зубного корня — зуб рекомендуется сохранить.

Лечение неполного вывиха

Если у пациента наблюдается неполный вывих, то лечение начинают с проводникового обезболивания, после чего врач аккуратно репонирует (устанавливает в лунку) зуб. Репозиция проведена правильно, если при смыкании челюстей отсутствует соприкосновение травмированного зуба с антагонистом.

Поставить зуб на место сложнее, если с момента вывиха прошло более двух суток, так как в месте травмы уже образовался организующийся кровяной сгусток. В этом случае следует произвести раскачивание зуба с последующей репозицией по вышеприведённой методике.

Но если больной обратился за помощью через несколько недель и зуб уже самостоятельно укрепился в неправильном положении, поставить его в зубную дугу можно только с помощью ортодонтических аппаратов.

После проведённых лечебных мероприятий вывихнутый зуб иммобилизируют (обездвиживают). Для этого врач использует индивидуальную шину-каппу, изготовленную непосредственно на пациенте. В шину обязательно включают не менее двух здоровых зубов по обе стороны от неполного вывиха. Шину накладывают минимум на 5-6 недель.

Перед шинированием и в динамике лечения проверяют электровозбудимость (реакцию на электрический ток) сосудисто-нервного пучка. Понижение или отсутствие электровозбудимости не только в первые 1-2 недели после травмы не обязательно говорит о необратимых изменениях. Реакция пульпы может приходить в норму в течение нескольких месяцев. Но если обнаруживаются клинические признаки гибели пульпы, её необходимо удалить, а канал пролечить, иначе оставшаяся в канале мёртвая пульпа приводит к развитию острого периодонтита или периостита.

После неполного вывиха не исключена внешняя резорбция (рассасывание) корня, которая не прогрессирует. При этом выраженность процесса резорбции определяется степенью смещения корня зуба при вывихе: чем больше смещение, тем большая поверхность корня может подвергнуться разрушению.

Лечение неполного вывиха молочного зуба заключается в противовоспалительной терапии, антисептической обработке раны и рентгенологическом контроле через 1, 3 и 6 месяцев.

Лечение полного вывиха

В случае полного вывиха зуба, если с момента травмы прошло не более двух суток, проводится его реплантация (установка зуба обратно в лунку) [8].

Но есть случаи, в которых она не показана:

- нарушение целостности стенок лунки и развивающийся воспалительный процесс;

- выраженное разрушение непосредственно травмированного зуба.

Чем раньше проводится реплантация, тем выше вероятность положительного результата. Резорбция корня в данной ситуации менее выражена и протекает медленнее.

Реплантацию проводят по общепринятой методике:

- Травмированный зуб промывают и помещают в изотонический раствор натрия хлорида с антибиотиками до самой операции.

- Если после вывиха прошло не более 10 часов, можно реплантировать зуб, не проводя эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов). В таком случае эндодонтическое лечение зуба проводят через 2-3 недели после реплантации, когда становится очевидным приживление зуба.

- Если с момента вывиха прошло более 10 часов, пульпу полностью удаляют, а канал после механической и медикаментозной обработки пломбируют. Зуб после реплантации выводят из прикуса и укрепляют путём шинирования с помощью пластмассовой шины-каппы. Снимают её только через 3-4 недели.

- После реплантации необходимо в течение от одного до двенадцати месяцев проводить рентгенологический контроль. Это позволяет судить о состоянии корня зуба, периодонта и кости.

Необходимо отметить, что самые благоприятные результаты получены при проведении реплантации через 20-30 минут после вывиха.

Лечение полного вывиха молочного зуба заключается в противовоспалительной терапии, антисептической обработке лунки. Реплантация временного зуба не проводится.

Лечение вколоченного вывиха представляет определённые трудности.

Можно придерживаться выжидательной тактики, направленной на самостоятельное выдвижение травмированного зуба. Чаще всего данная методика применяется при вколоченных вывихах временных резцов: в данном случае выдвижению зуба способствует дальнейшее формирование корня зуба, если зона роста зуба сохранилась.

Первые признаки самопроизвольного выдвижения зуба возможно увидеть через неделю-полторы после вывиха, но иногда сроки увеличиваются до четырёх-шести недель.

При появлении признаков острого воспалительного процесса необходимо эндодонтически пролечить зуб. Резорбция корня в случае вколоченного вывиха также возможна, но она менее объёмна, чем при реплантации.

Вероятность самопроизвольного выдвижения зуба снижается при сильном вколачивании, большом воспалительном процессе, наличии инфекции на верхушке зуба.

Репозицию вколоченной травмы с фиксацией на 4-6 недель нужно проводить не позже трёх суток после вывиха. Эта манипуляция сопровождается потерей краевого участка альвеолы и последующей резорбцией корня зуба. Полноценное лечение корневых каналов зуба производится после укрепления зуба в лунке [6].

Также можно использовать ортодонтические конструкции для выдвижения зуба. Это целесообразно при неглубоком вколачивании зуба в лунку, когда часть коронки зуба дает техническую возможность зафиксировать на ней ортодонтическую конструкцию. Для предупреждения развития анкилоза (неподвижности) ортодонтическое выдвижение зуба необходимо начинать сразу после травмы. Такая тактика снижает степень резорбции корня.

Необходимо отметить, что аппаратное ортодонтическое лечение у детей начинают не ранее, чем через 3-4 недели после травмы.

При лечении вколоченного вывиха иногда допустимо удалить зуб с последующей его реплантацией. Стоит помнить одно правило: чем раньше проведена реплантация зуба при вывихе, тем позже наступают осложнения в виде резорбции корня.

Показанием к удалению вколоченного зуба без его реплантации являются резвившийся анкилоз и значительная травма альвеолы (перелом стенок) [5][7].

В случае соблюдения всех индивидуальных рекомендаций врача прогноз должен быть благоприятным. Но также нельзя исключать и возможность возникновения патологической резорбции корня зуба, что может привести к его дальнейшему удалению. Это может произойти при чрезмерной жевательной нагрузке на р?