Осмотр суставов при артрите

Лабораторные анализы при артрите.

Лабораторные анализы крови и мочи — информативные диагностические мероприятия, которые проводятся для выявления артрита и установления его вида. Клинические исследования позволяют обнаружить изменения количественного состава эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Биохимические анализы крови проводятся для определения уровня сиаловых и мочевых кислот, белков, вырабатываемых организмом при сильном воспалительном процессе. Иммуноферментные исследования — это тестирование специфических маркеров для выявления антител — диагностических критериев ревматоидного, реактивного артритов.

При выставлении диагноза врачи учитывают результаты анализов кала и мочи. Их параметры позволяют не только дифференцировать артрит от других патологий, но и обнаружить причину некоторых заболеваний, например, хламидийную урогенитальную инфекцию.

Анализ синовиальной жидкости

Важно знать! Врачи в шоке: «Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…» Читать далее…

Образец синовиальной жидкости получают при проведении пункции — прокола суставной сумки специальными инструментами. Его исследование часто позволяет выявить происхождение патологии. При обнаружении в синовии примесей крови и (или) мелких фрагментов гиалинового хряща, врач предполагает развитие у пациента посттравматического артрита.

Если в синовиальной жидкости содержится гнойный экссудат, то проводятся дальнейшие исследования для установления причины его появления, например, патогенных микроорганизмов. Наличие в синовии кристаллов мочевой кислоты указывает на тяжелое течение подагры.

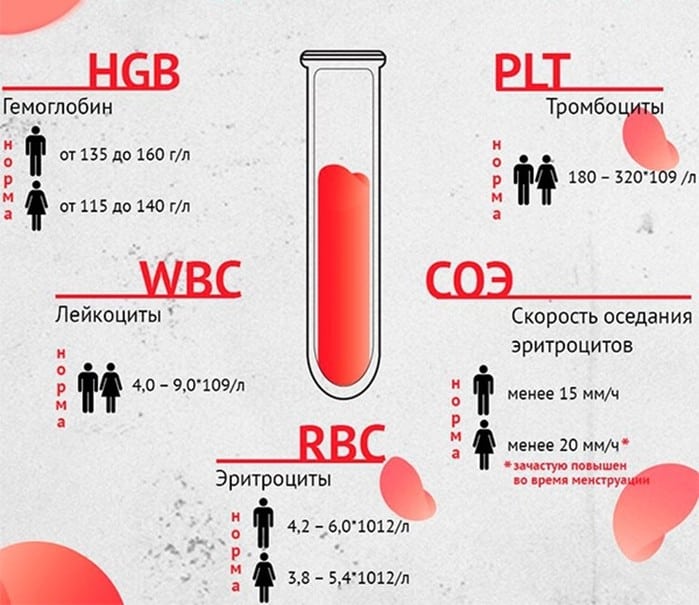

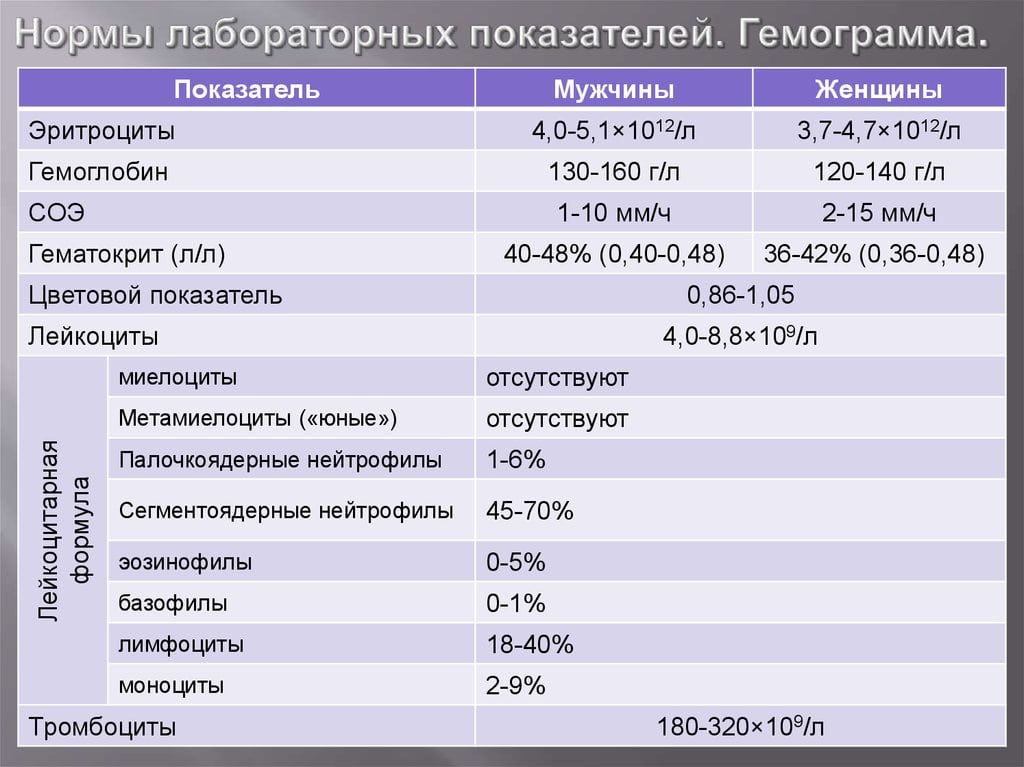

Общий анализ крови

В процессе исследований выявляется изменения в количественном составе красных и белых кровяных телец. Повышенный уровень лейкоцитов прямо указывает на протекание в организме пациента воспалительного процесса. По этому критерию можно косвенно судить о его интенсивности. Чем больше по сравнению с нормой в системном кровотоке лейкоцитов, тем сильнее воспаление.

Как расшифровать результаты общего анализа крови.

Еще один из самых информативных методов лабораторной диагностики — скорость оседания эритроцитов. В норме СОЭ не превышает 15 мм/ч у женщин, 10 мм/ч — у мужчин. Если в организме развивается патология, то в крови присутствуют его промежуточные и конечные продукты. Они прочно крепятся к эритроцитам, утяжеляя их. Поэтому скорость оседания красных кровяных телец на дно пробирки повышается. Значение СОЭ позволяет также судить о тяжести патологии. При показателях выше 4,0*109/л врач может предположить наличие у пациента:

- волчанки;

- склеродермии;

- ревматоидного артрита.

При этих аутоиммунных заболеваниях критерий СОЭ тесно связан со степенью активности воспалительного процесса.

При развитии любого вида артрита в кровеносном русле наблюдается небольшое снижение уровня эритроцитов (3,7*1012/л у женщин и 4,5*1012/л у мужчин). Уменьшается и количество гемоглобина, способного обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Для ревматоидного, реактивного, инфекционного артритов характерно его снижение менее 120 г/л и выявление монохромной, гипохромной, нормоцитарной, микроцитарной анемии. Значительно реже течение патологии сопровождается железодефицитной, апластической или гемолитической анемией.

При ревматоидном артрите совокупность клинико-гематологических синдромов встречается чаще, но при реактивном заболевании выраженность признаков малокровия несколько сильнее. Это объясняется высоким уровнем медиаторов цитокинов, вырабатываемых в ответ на острый воспалительный процесс.

| Лабораторные анализы для обнаружения артрита | Наименование исследований |

| Общий анализ мочи | Проводится для дифференциации артрита от других патологий. Для большинства артритов характерны нормальные значения. При системной волчанке и склеродермии повреждаются почки, поэтому в урине обнаруживаются кровь, глюкоза, белки (более 0,14 г/л). Пониженный уровень мочевой кислоты (менее 0,27 г/сут) — признак подагры |

| Посев биологического образца, взятого с мочеиспускательного канала | Посев проводится в питательные среды при подозрении на развитие хламидийного артрита. По количеству сформировавшихся колоний можно установить интенсивность воспалительного процесса, спровоцированного патогенными микроорганизмами |

Серологические анализы крови

В процессе серологического исследования крови качественно определяется ревматоидный фактор (РФ). Это не самый информативный критерий ревматоидного артрита, так как примерно такие же его значения характерны для красной волчанки и склеродермии. Но повышение уровня ревматоидного фактора более 10 Ед/мл с высокой вероятностью указывает на развитие пока еще окончательного неизлечимого вида артрита. РФ — иммуноглобулины, вырабатывающиеся синовиальной оболочкой для атаки на собственные клетки организма. Это происходит только при развитии аутоиммунных патологий, к которым и относится ревматоидный артрит.

Принцип обнаружения аномальных антител основан на их способности взаимодействовать с Fc-фрагментами иммуноглобулинов. В крови здорового человека допустимо присутствие некоторого количества РФ (менее 10-20 Ед/мл.), который остается после перенесенных инфекционных заболеваний.

«Врачи скрывают правду!»

Даже «запущенные» проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

В лабораториях ревматоидный фактор определяется в качественном и в количественном значениях, причем в разных учреждениях полученные параметры могут немного отличаться из-за использования различных реагентов и оборудования. Для качественного выявления проводится латекс-тестирование или реакция Ваалера-Роуза. Установить количество позволяют результаты нефелометрического или турбидиметрического исследования. Но в последнее время предпочтение отдается ИФА – иммуноферментному анализу, обнаруживающему РФ и другие патологические иммуноглобулины.

Любая аутоиммунная реакция сопровождается выработкой антинуклеарных антител, атакующих белковые ядра клеток суставных структур. Поэтому при их обнаружении в крови врач подозревает развитие реактивного или ревматоидного артрита. Если при клиническом анализе высока скорость оседания эритроцитов, то это становится показанием для выявления уровня антинуклеарных антител. Диагностический маркер не специфичен, так как его высокие значения характерны и для других заболеваний:

- склеродермии;

- различных форм гепатита.

С высокой достоверностью на развитие ревматоидного артрита указывают высокие параметры АЦЦП (антицитруллиновых антител). Они продуцируются иммунной системой в ответ на обнаружение циклических цитруллиновых пептидов, по химической структуре схожих с аминокислотой, содержащейся в белковых молекулах синовиальной капсулы. Точность этого диагностического критерия — более 90%.

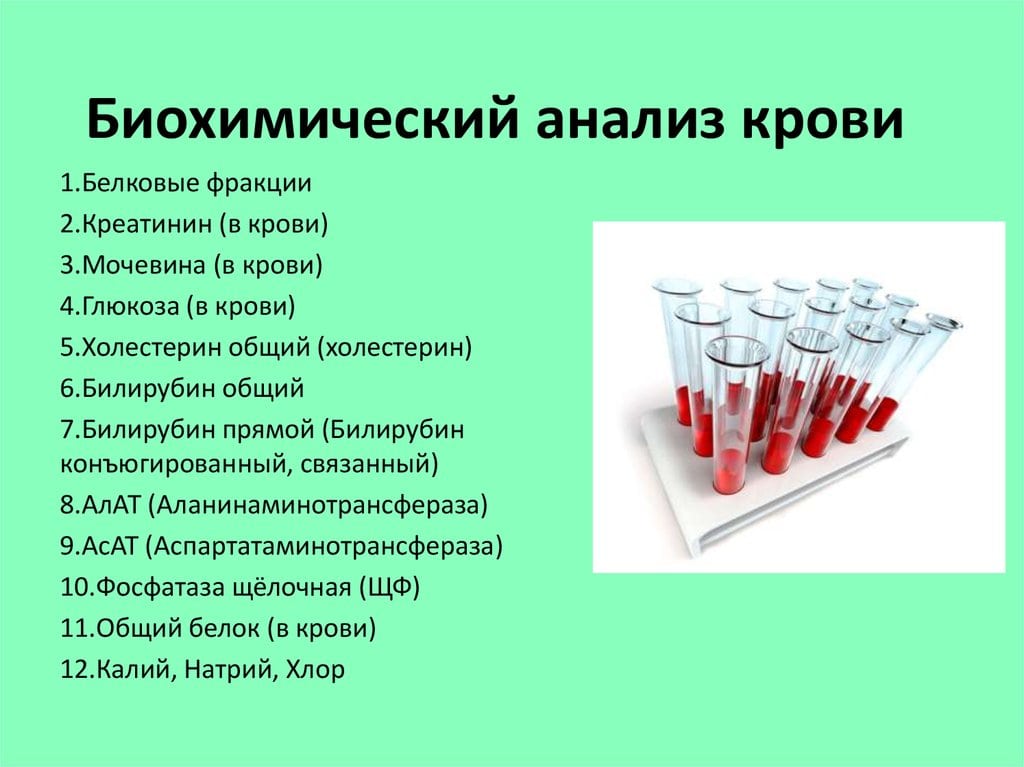

Биохимические анализы крови

Биохимические анализы при артрите помогают установить причину его развития. Обязательно определяется уровень мочевой кислоты. Ее повышенные значения при норме до 5,8 мг/дл позволяют предположить у пациента подагру, протекающую на фоне накопления в суставах и почках солей мочевой кислоты. Большое содержание мочевины в системном кровотоке обнаруживается при подагрических атаках. Устанавливаются уровни креатинина (конечного продукта креатин-фосфатной реакции) и мочевины (конечный продукт белкового метаболизма). Если параметры соответственно выше 110 мкмоль/л и 7,5 ммоль/л, то это указывает на поражение почечных структур, характерное для системных патологий, или вторичную подагру.

Обнаруженные в кровеносном русле биохимические компоненты могут стать маркером воспалительного процесса и его интенсивности. Например, во время обострения ревматоидного артрита обнаруживается высокий уровень гаптоглобина. Появление этого белка свидетельствует о разрушении большого количества эритроцитов. В процессе биохимических исследований устанавливаются количественные значения и таких компонентов:

- фибриноген — специфический белок плазмы в растворенном виде. При сворачивании крови именно из него формируются тромбы. У людей с ревматоидным артритом его содержится в сыворотке значительно больше нормы (2-4 г/л);

- сиаловые кислоты — производные нейраминовой кислоты, входящие в состав гликопротеидов, гликолипидов. Сыворотка здорового человека содержит их около 2,33 ммоль/л. Более высокие значения свидетельствуют о развитии воспалительного процесса в соединительных тканях суставов;

- серомукоиды — сывороточные гликопротеины (сложные белки, содержащие углеводы). Обычно при превышении нормальных значений указывает на прогрессирование ревматоидного или реактивного артрита, необходимость срочного врачебного вмешательства.

Выявляется и С-реактивный белок, который относится к протеинам острой фазы. Концентрация таких белков всегда высока при сильном воспалении. Его обнаружение позволяет предположить наличие у пациента инфекционного, реактивного, ревматоидного артрита.

С-реактивный белок усиленно продуцируется иммунной системой в ответ на внедрение в организм патогенных бактерий или агентов аллергии. Установление его количества позволяет дифференцировать артриты от артрозов, не сопровождающихся интенсивным воспалением. Уровень С-реактивного белка не является специфическим диагностическим маркером артритов аутоиммунного или инфекционного происхождения. Но его повышение практически всегда наблюдается при системных патологиях, которые поражают суставные структуры одновременно или последовательно вместе с внутренними органами.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки — не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник

Для диагностики артрита применяется следующий алгоритм:

- Клинический осмотр.

- Лабораторные методы исследования.

- Инструментальные методы исследования.

Клинический осмотр

Обычно для правильной диагностики и уточнения этиологии артрита необходима  консультация узкого специалиста:

консультация узкого специалиста:

- ревматолога (для исключения ревматоидного, реактивного артритов),

- травматолога (для исключения посттравматических артритов),

- дерматолога (для исключения псориаза),

- инфекциониста (для исключения инфекционных заболеваний, течение которых может осложниться артритами – иерсиниоза, гепатита и прочих),

- фтизиатра (для исключения туберкулезного артрита) и других.

Клинический осмотр у специалиста начинается с подробной беседы, во время которой врач собирает:

- анамнез заболевания (подробно расспрашивает о симптомах, длительности заболевания, связи симптомов с физической нагрузкой и других особенностях течения заболевания),

- анамнез жизни (выясняет наличие вредных привычек, сопутствующих заболеваний, особенности образа жизни, предшествующих травм и операций),

- семейный анамнез (наличие или отсутствие предрасположенности к определенной патологии).

Далее следует непосредственно осмотр, который включает:

- выявление внешних изменений пораженного сустава (деформация, отек, гиперемия);

- выявление болезненности в суставе (в покое, при пальпации и при движении);

- определение объема движений в суставе;

- определение мышечного тонуса;

- исследование чувствительности.

Затем специалист назначает необходимые лабораторные исследования для подтверждения диагноза.

Лабораторная диагностика артрита

-

Общий анализ крови. Изменения в общем анализе крови зависят от разновидности артрита. Их может вообще не быть или они могут быть минимальными (во время ремиссии при хронических артритах). Для всех острых артритов и хронических в стадии обострения характерно ускорение СОЭ. При инфекционном артрите бактериальной этиологии наблюдается также повышение количества лейкоцитов со сдвигом формулы «влево». Если артрит носит аллергический характер, то может быть повышение количества эозинофилов.

Общий анализ крови. Изменения в общем анализе крови зависят от разновидности артрита. Их может вообще не быть или они могут быть минимальными (во время ремиссии при хронических артритах). Для всех острых артритов и хронических в стадии обострения характерно ускорение СОЭ. При инфекционном артрите бактериальной этиологии наблюдается также повышение количества лейкоцитов со сдвигом формулы «влево». Если артрит носит аллергический характер, то может быть повышение количества эозинофилов. - Биохимический анализ крови:

- нарушение соотношения между белковыми фракциями – наблюдается при многих вида артритов и говорит о наличии воспалительного процесса;

- мочевая кислота, серомукоид – повышаются при подагре;

- сиаловые кислоты – повышаются при острой фазе воспаления, подагре;

- фибриноген – повышается в острой фазе воспаления.

- Иммунологические показатели:

- С-реактивный белок – неспецифический показатель, говорит о выраженном воспалительном процессе и повышается при многих видах артритов (реактивном, ревматоидном, инфекционных и других);

- ревматоидный фактор – повышается при ревматоидных артритах;

- антинуклеарные антитела (АНА) – могут повышаться при ревматических процессах, системных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия и другие);

- антитела к односпиральной ДНК (антитела к ds DNA) и к двуспиральной ДНК (антитела к ss DNA) – являются разновидностью АНА, повышаются при ревматоидном артрите и некоторых других заболеваниях;

- циркулирующие иммунные комплексы – также могут повышаться при ревматоидном артрите;

- α-1-кислый гликопротеин – повышается в острой фазе воспаления (при реактивном, ревматоидном и некоторых других артритах).

- Другие узкоспециализированные исследования:

- уровень комплемента (увеличивается при системной красной волчанке, а С3 и С4 компоненты комплемента обычно снижаются при ревматоидном артрите);

- уровень специфических иммуноглобулинов;

- специфические антитела, направленные против некоторых видов инфекций (могут запускать аутоиммунный процесс);

- генетические исследования (анализ на антиген HLA – B 27) – проводятся при некоторых видах реактивных артритов.

Инструментальные методы исследования для диагностики артрита

Рассмотрим различные инструментальные методы, которые могут применяться для диагностики артрита.

Рентгенография сустава

Это основной метод диагностики артрита суставов. Он является безболезненным, неинвазивным, несет небольшую лучевую нагрузку на организм (в отличие от компьютерной томографии).

Это основной метод диагностики артрита суставов. Он является безболезненным, неинвазивным, несет небольшую лучевую нагрузку на организм (в отличие от компьютерной томографии).

Используется обычно неоднократно, вначале для диагностики артрита, затем – для контроля динамики процесса во время лечения.

Рентгенография может определить состояние костных структур, полости сустава, но не визуализирует состояние мягких тканей (мышц, суставных дисков, связок). Она выявляет:

- наличие травматических повреждений;

- некоторые воспалительные изменения (например, если инфекционный процесс затрагивает костную ткань);

- новообразования костной ткани;

- деструкцию и деформацию суставных поверхностей кости, наличие разрастаний костной ткани (остеофитов);

- характер изменения полости сустава (ее сужение, наличие в ней инородных тел – костных отломков, «суставной мыши» и других).

Рентгенография может проводиться в нескольких проекциях:

- прямой (обязательно);

- боковой;

- косой.

По показаниям могут также проводиться снимки при выполнении функциональных проб (во время максимального сгибания и разгибания в суставе). Функциональные пробы обычно используются при диагностике поражений позвоночника.

Обычно, помимо пораженного сустава, одновременно проводится рентгенография симметричного «здорового» сустава (с целью сравнения).

Ультразвуковое исследование сустава

Относится к вспомогательным методам. Большая плотность костной ткани не всегда дает возможность получить четкое изображение суставной полости. Поэтому УЗИ обычно используется для диагностики артритов крупных суставов, которые расположены поверхностно и легко визуализируются со всех сторон с помощью ультразвукового датчика (коленный, локтевой, плечевой суставы, реже – тазобедренный сустав и позвоночник).

Относится к вспомогательным методам. Большая плотность костной ткани не всегда дает возможность получить четкое изображение суставной полости. Поэтому УЗИ обычно используется для диагностики артритов крупных суставов, которые расположены поверхностно и легко визуализируются со всех сторон с помощью ультразвукового датчика (коленный, локтевой, плечевой суставы, реже – тазобедренный сустав и позвоночник).

Компьютерная томография

Компьютерная томография позволяет рассмотреть рентгенологические срезы отдельных структур сустава. В результате изображения представляется в виде поперечных и продольных срезов. В отличие от обычной рентгенографии, позволяет визуализировать состояние мягких тканей (но не так четко, как при магнитно-резонансной томографии). Если компьютерная томография используется для диагностики заболеваний позвоночника, то она часто применяется совместно с миелографией для уточнения состояния мягкотканных структур спинного мозга.

Метод очень информативен, но предполагает большую лучевую нагрузку рентгеновскими лучами, поэтому используется обычно только в спорных ситуациях для уточнения диагноза, а также для получения более «четкой» картины костной такни (остеофиты, отломки в полости сустава).

К тому же, компьютерная томография требует больших финансовых затрат для стационара и/или для пациента (во многих диагностических центрах проводится только за отдельную плату).

Магнитно-резонансная томография

В отличие от компьютерной томографии, является безопасной, так как исследование  проводится с использованием электромагнитных волн, а не рентгеновских лучей, поэтому может применяться неоднократно у одного и того же пациента. Дает более четкую визуализацию костных структур и мягких тканей. Однако оборудование для данного исследования дорогостоящее, позволить себе его приобретение и обслуживание может далеко не каждый стационар или диагностический центр. А самостоятельно оплатить данное исследование смогут очень немногие пациенты.

проводится с использованием электромагнитных волн, а не рентгеновских лучей, поэтому может применяться неоднократно у одного и того же пациента. Дает более четкую визуализацию костных структур и мягких тканей. Однако оборудование для данного исследования дорогостоящее, позволить себе его приобретение и обслуживание может далеко не каждый стационар или диагностический центр. А самостоятельно оплатить данное исследование смогут очень немногие пациенты.

При некоторых видах поражения применение магнитно-резонансной томографии является незаменимым (например, для диагностики изменений нервных структур, мышц, связок, межпозвоночных дисков и других).

По результатам магнитно-резонансной томографии получают изображение в виде серии поперечных и продольных срезов в цифровом формате.

Сцинтиграфия

Это метод лучевой диагностики, основанный на введении радиофармпрепарата 99сТс в организм. Используется в основном при подозрении на наличие синовита и для выявления патологических изменений костной ткани. После введения препарат избирательно накапливается в изучаемом органе, что выявляется на серии рентгенологических снимков.

Это метод лучевой диагностики, основанный на введении радиофармпрепарата 99сТс в организм. Используется в основном при подозрении на наличие синовита и для выявления патологических изменений костной ткани. После введения препарат избирательно накапливается в изучаемом органе, что выявляется на серии рентгенологических снимков.

Если есть активное воспаление синовиальной оболочки, то это выглядит как диффузное накопление 99сТс в этой зоне.

Метод отличается большей чувствительностью, чем обычная рентгенография и способен выявлять патологические изменения на более ранних стадиях.

Артроскопия

Является инвазивным методом. Чаще всего проводится для диагностики артрита коленного сустава, так как он является крупным, доступен всестороннему осмотру и удобен для пункции.

При артроскопии коленного сустава осмотру доступны синовиальная оболочка, верхняя поверхность менисков, передняя и задняя крестовидные связки, суставной хрящ. При синовите отмечается утолщение и гиперемия синовиальной оболочки, утрата своей прозрачности ворсинами и их увеличение. Часто в полости сустава обнаруживаются лежащие свободно или фиксированные на синовиальной оболочке сгустки фибрина или детрит хряща.

При артроскопии коленного сустава осмотру доступны синовиальная оболочка, верхняя поверхность менисков, передняя и задняя крестовидные связки, суставной хрящ. При синовите отмечается утолщение и гиперемия синовиальной оболочки, утрата своей прозрачности ворсинами и их увеличение. Часто в полости сустава обнаруживаются лежащие свободно или фиксированные на синовиальной оболочке сгустки фибрина или детрит хряща.

Во время артроскопии есть возможность взятия биопсии пораженных тканей или суставной жидкости с целью последующего морфологического и бактериологического исследования, а также внутрисуставного введения лекарственных препаратов.

Пункция сустава

Инвазивная процедура. Может проводиться с лечебной и диагностической целью.

Показаниями к пункции являются:

- получение синовиальной жидкости для последующего микроскопического и бактериологического исследования с целью уточнения диагноза;

- введение лекарственных препаратов в полость сустава;

- контроль эффективности терапии;

- удаление крови из суставной полости после травмы или гноя при инфекционном процессе.

Артрография

Артрография – рентгенографическое исследование сустава. Может выполняться путем введения в полость сустава газа (кислорода, закиси азота) – пневмоартрография или водорастворимых йодистых рентгеноконтрастных препаратов.

Артрография – рентгенографическое исследование сустава. Может выполняться путем введения в полость сустава газа (кислорода, закиси азота) – пневмоартрография или водорастворимых йодистых рентгеноконтрастных препаратов.

Метод применяется для уточнения состояния хрящевой ткани и мягких тканей (суставной сумки, связок, менисков) с целью выявления их патологических изменений.

Острый артрит, а также повышенная чувствительность к препаратам йода являются противопоказаниями к данной методике.

Миелография

Узкоспециализированная методика, применяемая для диагностики заболеваний позвоночника, а именно, состояния мягких тканей (спинного мозга, нервных корешков). Используется совместно с компьютерной томографией.

Проводится путем введения рентгеноконтрастного вещества в спинномозговой канал.

Контрастная дискография

Выявляет патологические изменения в межпозвоночных дисках путем введения в диск контрастного вещества.

Электроспондилография (ЭСГ)

Используется для оценки состояния позвоночного столба. Позволяет выявить изменения на ранних стадиях, уровень поражения, стадию, а также используется для контроля за процессом лечения.

Источник