Остеохондроз шейного отдела позвоночника рентгенография

Рентгенодиагностика остеохондроза позвоночных двигательных сегментов

… первым шагом на этом пути является точное рентгенологическое исследование, в основе которого лежит повторяемость, количественная оценка одновременно функциональных и морфологических признаков.

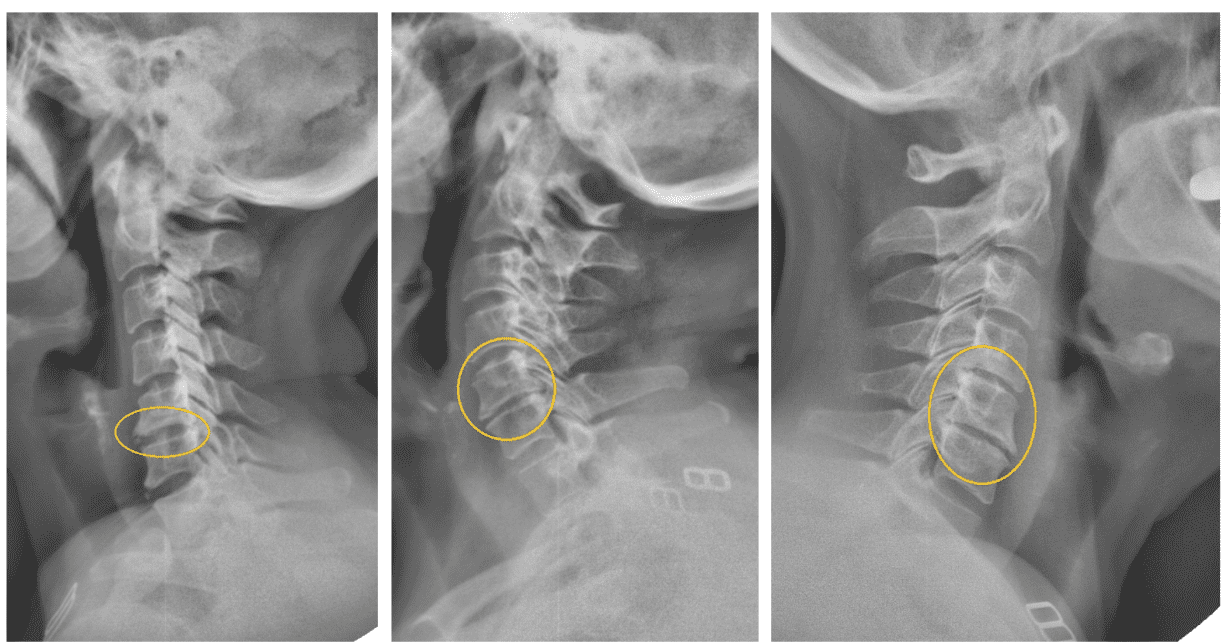

Остеохондроз — один из наиболее часто встречающихся видов поражения двигательных сегментов позвоночника и являющихся причиной спондилогенных заболеваний нервной системы. Рентгенодиагностика остеохондроза основана на оценке как ранних, так и поздних признаков, а также на изменении функции позвоночника. С этой целью наряду с обзорными рентгенограммами позвоночника, обязательно в двух проекциях, производятся функциональные рентгенологические исследования (сгибание, разгибание).

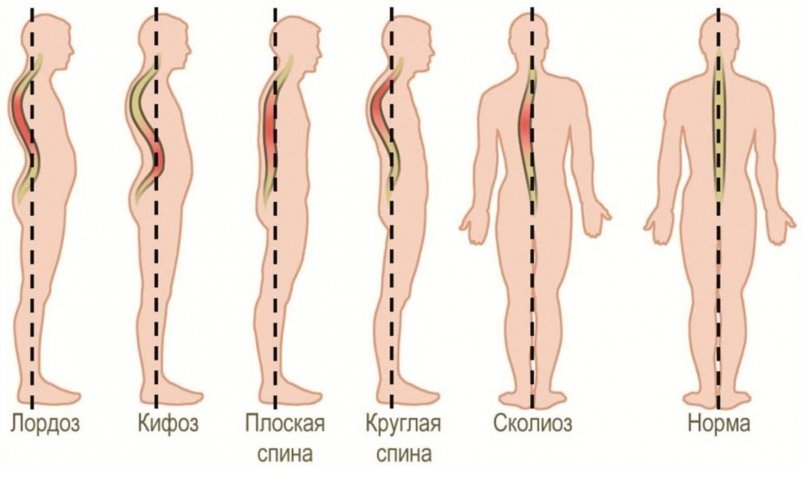

Рекомендуется сочетание проб в двух взаимно противоположных направлениях, так как это сопровождается эффектом усиления или ослабления скрытых смещений позвонков (нестабильность диска). Большая группа рентгенологических симптомов остеохондроза связана с нарушением статической функции позвоночника. На рентгенограммах это проявляется изменением оси позвоночника — выпрямление шейного и поясничного лордоза или усиление грудного кифоза. При поражении дисков С5 — С7 определяется обычно полное выпрямление лордоза, изменения дисков С3 — С5 вызывает лишь частичное выпрямление лордоза. Возможно образование кифоза. При этом расстояние между отростками на уровне кифоза увеличивается. В поясничном отделе позвоночника нередко наблюдается сколиоз. На рентгенограммах с функциональными пробами могут выявляться смещение позвонков вперед, назад. Одновременное смещение двух или более позвонков в одном направлении обозначают как лестничное смещение. Эти изменения свидетельствуют о потере фиксационной способности диска, о начальных проявлениях остеохондроза.

Принято выделять три типа нарушения подвижности в двигательном сегменте позвоночника: гипермобильность, гипомобильность и нестабильность.

Гипермобильность проявляется в условиях максимального сгибания в том, что в пораженном сегменте передние отделы смежных позвонков сближаются больше, чем соседние позвонки или высота переднего отдела диска уменьшается более, чем на ¼. В положении максимального разгибания при гипермобильности наблюдаются обратные соотношения. При этом оценивается состояние задних отделов дисков и смежных позвонков.

Гипомобильность проявляется сближением позвонков в меньшей степени, чем соседних сегментов или отсутствием изменения высоты диска при сгибании или разгибании — адинамия двигательного сегмента позвоночника.

Нестабильность — появление смещений позвонков вперед, назад, в сторону, несвойственное неизмененному двигательному сегменту. При нестабильности возникает угловая деформация на уровне дисков за счет смещения позвонков. Существует мнение, что смещение позвонка в пределах 2 мм является вариантом нормы. У детей существует повышенная подвижность сегмента С2 — С3, но оценивать нестабильность диска в пределах 2 мм следует с учетом клинических симптомов.

Гипермобильность двигательного сегмента позвоночника, по мнению большинства исследователей, может считаться достоверным признаком остеохондроза. Гипомобильность может быть проявлением болевого синдрома (болевая контрактура), так фиброза диска.

Появление нестабильности может быть проявлением остеохондроза, потери тургора и эластичности пульпозного ядра со снижением высоты межпозвонкового диска. Снижение высоты диска может наблюдаться и при воспалительных процессах в позвонках (туберкулез, остеомиелит) и при гипоплазии диска. Для уточнения характера изменений необходимо тщательно оценивать состояние замыкающих пластинок тел позвонков, отграничивающих этот диск. При воспалительном процессе замыкающие пластинки истончаются, а затем разрушаются частично или полностью. При гипоплазии диска четкая замыкающая пластинка прослеживается на всем протяжении тела или фрагмент ее. Иногда в дегенеративно-измененном диске прослеживается скопление газа — «вакуум симптом» или отложение извести.

Группа рентгенологических признаков остеохондроза отражает изменения в телах позвонков, которые проявляются в виде дегенеративно-атрофических изменений и дегенеративно-реактивных.

Дегенеративно-атрофические изменения отражают распад диска, разрушение замыкающих пластинок тел позвонков и внедрение распавшегося диска в тело в виде мелких узелков Поммера.

Дегенеративно-реактивные изменения в телах позвонков проявляются в виде краевых костных разрастаний (остеофиты) и субхондрального склероза. Краевые костные разрастания являются проявлением компенсаторной приспособительной реакции в позвонках на нагрузку, которая падает на измененный диск.

Особенностью таких остеофитов является перпендикулярное их расположение оси позвоночника. Они параллельны горизонтальным площадкам тел позвонков. Как известно, анатомической особенностью строения задне-наружных краев верхней поверхности тел С3 — С7, а также Т1 является наличие крючковидных (полулунных) отростков. На задней рентгенограмме они имеют вид треугольников, расположенных симметрично, проецируясь на боковые отделы межпозвонквого дисков. Высота отростков варьирует в норме от 3 до 7 мм. Структура их такая же как и тел позвонков. При развитии остеохондроза шейного отдела полулунные отростки удлиняются, заостряются, склерозируются, отклоняются в сторону. Щель между полулунным отростком и вышележащим позвонком сужается. В теле вышележащего позвонка развиваются реактивные изменения, формируется артроз унковертебральных соединений, как проявление остеохондроза.

Другим рентгенологическим признаком, отражающим функциональную перегрузку позвоночника является реактивный склероз тел позвонков (субхондральный склероз), иногда распространяющийся на треть его высоты.

К рентгенологическим признакам, связанным с изменениями в телах позвонков относится скошенность углов тел позвонков, которая может быть обусловлена дегенеративным процессом в краевом канте (лимбус) тела позвонка. Скошенность чаще проявляется в области передне-верхнего угла тела позвонка.

При остеохондрозе позвоночника наблюдается сужение и деформация межпозвонковых отверстий, особенно это отчетливо выявляется в шейном отделе. Можно выделить три причины, которые приводят к деформации межпозвонкового отверстия: (1) артроз унко-вертебральных соединений (сужение поперечного размера отверстия); (2) подвывих суставных отростков при снижении высоты диска, при этом верхний суставный отросток смещается вперед и вверх и упирается в ножку дуги вышележащего позвонка; а также (3) деформирующий артроз дугоотростчатых суставов (спондилоартроз).

Остеохондроз межпозвонкового дисков и спондилоартроз осложняются смещением позвонка (спондилолистез), который выявляется в нейтральном положении больного, но может усиливаться при сгибании или разгибании. В шейном отделе позвоночника спондилолистез чаще развивается выше измененных дисков и степень смещения позвонка колеблется в пределах 2-4 мм. В поясничном отделе позвоночника спондилолистез развивается на уровне измененных межпозвонковых дисков, чаще L4 — 5 и L5 — S1.

В таких случаях следует проводить дифференциальную диагностику между спондилолизом, осложненным спондилолистезом (истинный спондилолистез) и спондилоартрозом в сочетании с остеохондрозом, осложненным спондилолистезом (псевдоспондилолистез). При истинном спондилолистезе в междусуставной области позвонка выявляется щель (спондилолиз) врожденного или приобретенного характера. Травма, поднятие тяжести, силовые манипуляции в области поясницы способствуют разрыву спондилолиза и приводят к спондилолистезу части позвонка — тело, поперечные и верхнесуставные отростки. Вследствие этого увеличивается размер позвонка, от его передней поверхности до вершины остистого отростка. При псевдоспондилолистезе смещается позвонок полностью со всеми отростками. В основе псевдоспондилолистеза прежде всего лежат дегенеративные изменения в дугоотросчатых суставах, когда ось сустава приобретает косогоризонтальное положение.

Существует целый ряд предположений, когда учитываются такие признаки: нестабильность диска, степень снижения высоты диска и выраженность реактивных изменений в телах позвонков. Можно рекомендовать для практического применения модифицированную А.А. Скоромцом с соавт. схему, разработанную Ю. Н. Задворновым.

Схема оценки стадий процесса при остеохондрозе, разработанная Ю. Н. Задворновым, модифицированная А.А. Скоромцом с соавт.:

I стадия: на боковой рентгенограмме определяется выпрямление лордоза и, в ряде случаев, скошенность передне-верхнего края тела позвонка, а на задней — начало деформации одного или двух полулунных отростков, верхушки которых заострены или отклонены кнаружи. Верхушка отростка склерозированна, может быть склероз на смежной поверхности вышележащего позвонка. Иногда определяется незначительное снижение межпозвонкового диска.

II стадия: деформация полулунных отростков выражена больше, отчетливо определяется субхондральный склероз замыкающих пластинок, поражено большее число полулунных отростков, отчетливо выступает снижение межпозвонкового диска. Иногда определяются краевые костные разрастания, направленные кзади и кпереди.

III стадия: все симптомы выражены более значительно в большем числе позвонков. Выражено отклонение полулунных отростков кнаружи и кзади. Отчетливы симптомы приспособления измененных участков тел полулунных отростков, что может создать впечатление сустава.

Источник

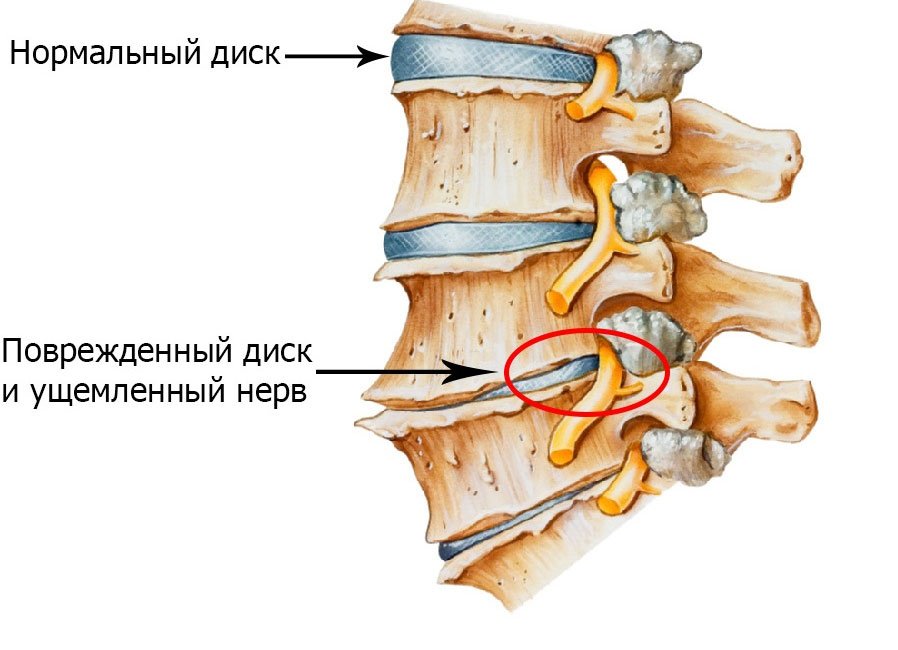

Частой причиной болей в области позвоночника являются дегенеративные заболевания, к которым относится остеохондроз. Патология характеризуется изменениями в межпозвоночных дисках, которые теряют свою эластичность, деформируются и истончаются.

Это приводит к сужению межпозвоночной щели и сдавлению нервных пучков. Начальной диагностикой при клинических проявлениях является рентгенография. Что покажет рентген при остеохондрозе, и на каком этапе развития патологии изменения могут быть визуализированы?

Остеохондроз

Остеохондроз

Видно ли остеохондрозные изменения на рентгене

Исследование помогает выявлять изменения костной структуры. Мягкотканные элементы не визуализируются или видны только грубые дефекты.

Остеохондроз поражает межпозвоночные диски, которые сами по себе не видны при обычном рентгенологическом исследовании.

Остеохондроз на рентгене

Остеохондроз на рентгене

При дегенерации диска происходит его компрессия (эластичная и упругая ткань истончается, теряет свои амортизационные свойства), что на снимке выглядит как сужение межпозвоночной щели. Первый признак появляется только на второй стадии. Первую стадию дегенерации межпозвоночных дисков покажет рентген отдельного отдела позвоночника в функциональных пробах или рентгеноскопия.

Для диагностики проводят несколько снимков в разных положениях, в заключении рентгенолог выявляет нестабильность позвонков:

- позвонки смещаются по отношению друг к другу вперёд или в стороны;

- отклонение оси между двумя позвонками более 2 мм;

- выявляется угловая деформация в области поражённого сегмента позвоночного столба — патологическое искривление оси.

Симптомы на рентгенограмме

На поздних стадиях на обычном снимке выявляются следующие симптомы и признаки:

- сужение щели между позвонками;

- узелки Поммера — множественные выемки с волнистой чёткой границей, свидетельствующие о пролабировании диска в тело позвонка;

- краевые разрастания по углам тел позвонков (остеофиты) в поражённой зоне — присоединение спондилёза из-за трения между позвонками, лишёнными прослойки из диска;

- смещение позвонков или листез;

- ишемические изменения (истончение) мягких тканей;

- нестабильность позвоночного столба.

Узлы Поммера

Узлы Поммера

Сравнение с другими диагностическими методами

Первую стадию остеохондроза можно выявить современными диагностическими методами: магнитно-резонансной томографией или компьютерной томографией с контрастированием.

В сравнении с обычной рентгенографией такие методы помогают визуализировать мягкотканные образования, к которым относится и межпозвоночный диск, благодаря чему показывают патологию даже на первой стадии развития. Они позволяют подтвердить осложнения и спрогнозировать тактику лечения.

Благодаря аксиальным срезам при КТ и МРТ выявляются сужения позвоночного канала, повреждения сосудисто-нервного пучка. Выявляются грыжи межпозвоночных дисков, их точная локализация и величина. Точность исследований позволяют нейрохирургу определить метод коррекции патологии.

Самый безопасный метод диагностики

Показания и противопоказания к рентгенограмме

Показаниями к проведению исследования, с целью выявить остеохондроз на рентгене, являются:

- боли в области поясницы, спины, шейного отдела позвоночника;

- ограничение подвижности в различных отделах позвоночного столба;

- нарушение осанки: сколиозы, кифозы, патологические лордозы;

- проявления радикулопатии (поражение пояснично-крестцового отдела), межрёберной невралгии (повреждение грудного сегмента), плексопатии (повреждение шейного отдела);

- при шейном остеохондрозе выраженные головные боли, головокружения, потемнения в глазах, шум в ушах;

- трофические нарушения при атрофии нервных корешков (нарушения кожной чувствительности, формирование мышечных атрофий, образование кожных язв).

Проявления остеохондроза могут быть уже в подростковом возрасте. Пик заболеваемости приходится на женский пол 35-40 лет, когда дегенеративные изменения провоцируются гормональными перестройками. С возрастом развитие патологии учащается в связи с меньшим поступлением полезных веществ, вымыванием кальция. Регенераторные механизмы истощаются, разрушение дисков происходит быстрее.

Противопоказания к рентгенографии общие для всех видов исследования. Обследование категорически запрещено беременным, ограничено исследование у детей, лактирующих женщин. Это связано с ионизирующим воздействием рентгеновских лучей.

Что надо обследовать

Для выявления остеохондроза требуется проводить рентгенодиагностику отдела, где, вероятнее всего, локализовано повреждение. Остеохондроз показывает рентген:

- шейного отдела с функциональными пробами;

- грудных позвонков;

- поясничного отдела в функциональных пробах.

Рентгенографию крестца не проводят, так как в этом отделе анатомически нет межпозвоночных дисков, снимок малоинформативен для диагностики дегенеративной патологии межпозвоночных дисков.

Комплексное лечение остеохондроза

Для эффективной терапии остеохондроза необходим комплексный подход, включающий:

- Диетотерапию. Правильное питание с адекватным водным режимом замедляет дегенеративные процессы. Для дисков полезны продукты, содержащие желатин: заливная рыба, холодец, желе.

- Медикаментозное лечение. Основные группы препаратов необходимые для купирования приступов радикулонейропатии на фоне остеохондрозных изменений — противовоспалительные средства стероидного и нестероидного ряда. Для снижения мышечного спазма используют миорелаксанты. Они помогают снизить воспаление и отёчность вокруг нервных корешков, снизить боль. Затем проводят курс восстановительного лечения при помощи препаратов — хондропротекторов, содержащих гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфат и глюкозамин. Для укрепления костных структур и профилактики дегенерации и костных структур применяют препараты кальция.

- Лечебную физкультуру. Необходима для нормализации двигательной активности, а также массы тела, так как ожирение способствует усилению нагрузки на межпозвоночные диски и ускорению их разрушения. Физкультура помогает нормализовать кровообращение в поражённом участке и укрепить мышечный корсет.

- Физиотерапевтическое лечение. С помощью электролечения, ультразвука, магнитотерапии, иглорефлексотерапии и других методов можно снизить дозы лекарственных препаратов, ввести лекарственные средства местно.

- Массаж. Проводится в восстановительный период для усиления кровообращения и активации регенераторных процессов.

Остеохондроз — распространённое заболевание, которое поражает межпозвоночные диски. Первичной диагностикой патологии является рентгенография участка.

К сожалению, метод малоинформативен и способен визуализировать патологию при функциональной диагностике только на второй стадии. Затем требуется уточнение при помощи современных томографических исследований.

Видео

Источник

Шейный остеохондроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, при котором изменяется структура хрящевых дисков и их костной основы. В зависимости от стадии заболевания происходит деформация с последующим истощением тел позвонков. В результате нарушается микроциркуляцию крови, нервная проводимость. Шейный остеохондроз может быть как самостоятельным заболеванием, так и сочетаться с дегенеративно-дистрофическим поражением других отделов позвоночника.

В международной классификации болезней МКБ-10 шейный остеохондроз не имеет отдельного шифра. Патология обозначается кодом М42.1 — остеохондроз позвоночника у взрослых. В Юсуповской больнице проводят полный спектр диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Обследование выполняется с помощью новейшего оборудования, отвечающего стандартам качества и безопасности.

Причины

Врачи выделяют несколько причин, которые могут привести к развитию шейного остеохондроза. К ним относятся:

- ожирение;

- малоподвижный образ жизни;

- травмы шеи или позвоночника в анамнезе;

- чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный аппарат;

- психоэмоциональное перенапряжение;

- врожденная деформация шейных позвонков;

- наследственная предрасположенность;

- сколиоз, ревматизм, плоскостопие;

- патология обмена веществ;

- гормональный дисбаланс;

- переохлаждение.

Самостоятельно выявить и устранить этиологический фактор затруднительно. Лучше обратиться к профессионалам. Врачи Юсуповской больницы подбирают индивидуальный диагностический комплекс, позволяющий определить первопричину остеохондроза шейного отдела позвоночника. Это необходимо для назначения корректной терапии.

Мнение эксперта

Автор:

Татьяна Александровна Косова

Заведующая отделением восстановительной медицины, врач-невролог, рефлексотерапевт

Остеохондроз шейного отдела занимает 2 место по распространенности среди всех дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. На его долю приходится 30–40 % случаев. Болезнь считается одной из частых причин развития временной нетрудоспособности. По статистическим данным поражение костно-суставной системы приводит к инвалидизации в 40 % случаев.

Врачи связывают распространение шейного остеохондроза с изменением образа жизни населения. Кроме того, большинство людей на протяжении длительного времени не принимают во внимание первые патологические симптомы. Без лечения болезнь прогрессирует и приводит к появлению осложнений. Дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе нарушают кровоснабжение головного мозга, которое сопровождается тяжелыми симптомами. Диагностика остеохондроза в Юсуповской больнице выполняется с помощью рентгена, КТ, МРТ. Состояние головного мозга оценивается по результатам ЭЭГ, УЗДГ головы и шеи. Подбор лечения осуществляется в индивидуальном порядке. Терапия строится таким образом, чтобы не только купировать обострение шейного остеохондроза, но и не допустить рецидивов болезни.

Степени развития шейного остеохондроза

Шейный остеохондроз характеризуется несколькими стадиями. Они определяют тяжесть состояния и наличие тех или иных клинических симптомов.

- Первая. На ранних этапах наблюдается незначительная сглаженность лордоза шеи. Клинически это выражается в болевом синдроме, который усиливается при повороте головы. Пациенты жалуются на напряжение мышц, головную боль, скованность движений. Первая стадия лечится без использования лекарственных средств. Достаточно придерживаться определенного питания и выполнять упражнения.

- Вторая. На данной стадии появляется нестабильность шейных позвонков. Это выражается в усилении болевого синдрома, иррадиирующего в плечи или руки. Боль усиливается при выполнении движений. Вторая стадия характеризуется уменьшением высоты межпозвоночных дисков. Это приводит к ущемлению нервов. Пациенты жалуются на головные боли, рассеянность, усталость.

- Третья. Сопровождается выраженной деформацией и разрушением структуры позвонков. Болевой синдром приобретает постоянный характер. Начинают формироваться межпозвоночные грыжи. Клинически это выражается в появлении головокружения, потемнения в глазах, неустойчивости походки.

- Четвертая. Разрушенные ткани межпозвоночных дисков замещаются соединительной тканью. В патологический процесс вовлекается несколько сегментов. Пациенты жалуются на нарушение координации, выраженные головокружения и головные боли. Появляется постоянный шум в ушах.

Симптомы и признаки

Клинические симптомы шейного остеохондроза позвоночника одинаковы для всех возрастов. Многие люди откладывают посещение врача в связи с наличием слабо выраженных симптомов. Только тогда, когда заболевание приобретает навязчивый характер и сопровождается соответствующими признаками, происходит обращение за медицинской помощью.

Оборудование Юсуповской больницы позволяет с точностью определить степень развития шейного остеохондроза. Благодаря этому назначается корректное лечение, облегчающее симптомы в кратчайшие сроки. К основным клиническим признакам заболевания относят:

- боли в шее, сопровождающиеся хрустом;

- покалывание или онемение в области верхних конечностей;

- головокружение;

- головная боль;

- шум в ушах;

- панические атаки;

- скованность движений;

- ограничение подвижность;

- слабость, резкий упадок сил;

- тошноту;

- нарушение ориентации в пространстве;

- неустойчивость походки;

- снижение остроты зрения.

Симптомы в зависимости от поврежденного позвонка

Шейный отдел позвоночника состоит из 7 позвонков. В зависимости от уровня поражения выделяют соответствующие симптомы:

| Позвонок | Симптоматика |

| С1 | Снижается кожная чувствительность. |

| С2 | Болевой синдром локализуется в области затылка и теменной зоны. |

| С3 | Нарушается чувствительность языка и подъязычных мышц, в тяжелых случаях нарушается речь и теряется контроль над языком. |

| С4 и С5 | Болевой синдром определяется в плечах, ключицах. Присоединяется чувство дискомфорта в грудной клетке, которое часто принимается за кардиальную патологию. |

| С6 | Боль ощущается в области шеи, лопаток, предплечий. Поражение нервов снижает кожную чувствительность. |

| С7 | Боли локализуются в шее, задней части плеч, верхнем плечевом поясе. Нарушения приводят к снижению рефлексов и нарушению силы рук. |

Диагностика

Шейный остеохондроз позвоночника требует комплексной диагностики. Она включает в себя:

- Сбор анамнеза жизни и заболевания. Врач уточняет имеющиеся жалобы, время их появления, динамику выраженности. Необходимо указать препараты, которые применялись для облегчения состояния.

- Объективный осмотр. После опроса специалист приступает к выполнению осмотра. Исследуются кожные покровы, походка пациента. При пальпации определяются болезненные участки.

- Рентгенография. Первым инструментальным методом исследования является рентгенография шейного отдела позвоночника. Чаще всего исследуются 2 проекции.

- КТ, МРТ. Благодаря исследованиям удается установить очаг поражения, его точную локализацию. Томография позволяет оценить состояние сосудов и нервов.

- УЗДГ. Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи позволяет оценить их проходимость, степень стеноза.

- Общий анализ крови. В первую очередь оцениваются показатели, отвечающие за воспаление (лейкоциты, СОЭ).

На основании полученных данных врачи устанавливают степень тяжести шейного остеохондроза. Врачи Юсуповской больницы используют современное оборудование, позволяющее быстро и эффективно провести любой объем диагностических мероприятий.

Разновидности лечения

Как и диагностика, лечение шейного остеохондроза подразумевает комплексный подход. Терапевтический объем подбирается индивидуально. Он зависит от сегмента поражения, степени тяжести заболевания и выраженности клинических симптомов. Основными методами лечения являются:

- прием медикаментов;

- физиотерапия;

- лечебная физическая культура;

- массаж;

- хирургическая операция.

Среди медикаментозных способов лечения используют несколько групп лекарственных средств:

- Обезболивающие. Применяются с целью снизить выраженность болевого синдрома.

- Неспецифические противовоспалительные средства. Используются для уменьшения отечности тканей и воспалительного синдрома. Назначаются в различных формах (таблетки, средства для наружного применения).

- Спазмолитики. Облегают спазмы, уменьшают болевой синдром.

- Хондропротекторы. Восстанавливают структуру межпозвоночных дисков.

- Витамины группы В. Положительно влияют на состояние нервной системы.

Физиотерапия

Назначается с целью усиления действия лекарственных средств. Чаще всего используются:

- иглоукалывания;

- массаж;

- мануальная терапия.

Лечебная физкультура

Регулярные занятия ЛФК позволят не только снять выраженность болевого синдрома, но и оказывают профилактическое действие. Благодаря физическим упражнениям укрепляется мышечный корсет, улучшается кровообращение в пораженной зоне, снижается нагрузка в области пораженной зоны. Опытные инструкторы, работающие в Юсуповской больнице, разрабатывают индивидуальные программы терапии для каждого пациента. Это помогает быстро и эффективно избавиться от симптомов шейного остеохондроза. Подобранный курс можно повторять в домашних условиях.

Массаж

Правильно выполненный массаж шейно-воротниковой зоны способен облегчить состояние, снять спазм мышц, улучшить подвижность. Ограничениями для проведения процедуры являются:

- патология сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации;

- опухолевые образования;

- кожные заболевания;

- обострения хронических соматических патологий;

- остеомиелит.

В Юсуповской больнице работают опытные массажисты. Курс лечения подбирается индивидуально. Его средняя продолжительность составляет 10-15 сеансов.

Рецидив и лечение

Обострение шейного остеохондроза может произойти в любой момент. При этом появляются боль, скованность движений и ограничение подвижности. В некоторых случаях достаточно 3-4 дня соблюдать щадящий постельный режим, чтобы снять симптомы обострения. Однако, если патологические признаки сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу. Для купирования рецидива шейного остеохондроза используются препараты группы НПВС, миорелаксанты.

Профилактика

Для того, чтобы не допустить развития или обострения шейного остеохондроза, необходимо регулярно заниматься профилактикой. Врачи рекомендуют:

- вести активный образ жизни;

- держать осанку;

- укреплять мышцы спины и шеи;

- придерживаться сбалансированного и рационального питания;

- спать в правильной и удобной позе;

- периодически делать перерывы, если работа связана с длительным нахождением в сидячем положении.

При возникновении первых симптомов шейного остеохондроза рекомендуется обратиться к врачу. Специалисты Юсуповской больницы много лет занимаются диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата. Все исследования и терапия назначаются с учетом мировых стандартов. Чтобы попасть на прием к врачу, необходимо предварительно позвонить по телефонам. Администраторы больницы ответят на все интересующие вопросы.

Источник