Остеопороз что это за болезнь и как ее лечить

В последние десятилетия отмечается неуклонное старение населения планеты, а вместе с ним — стремительный рост заболеваемости остеопорозом. Так, в России им страдают 34% женщин и 27% мужчин в возрасте 50 лет и старше. Соответственно, становится весьма актуальной проблема лечения этого недуга. Все чаще на экране телевизора мы видим ролики, рекламирующие препараты для лечения остеопороза — «лучшие, безопасные, эффективные и недорогие». Но прежде чем выяснять, как лечить остеопороз, разберемся, что это такое, как развивается и какими симптомами проявляется болезнь.

Что такое остеопороз

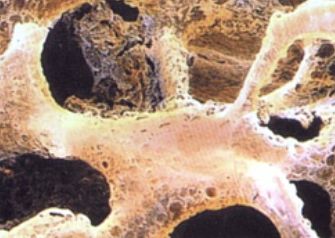

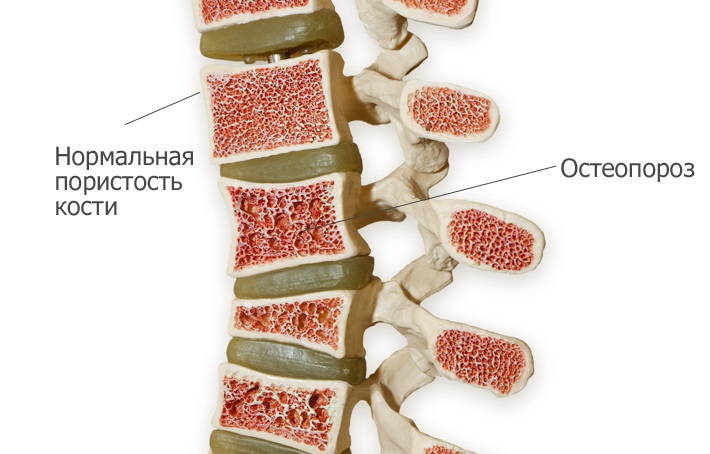

В норме наша костная ткань находится в состоянии постоянного обновления. В ней параллельно протекают два противоположных процесса: клетки остеобласты обеспечивают образование новой костной ткани, клетки остеокласты — разрушение (резорбцию) старой. От сбалансированности этих процессов зависит минеральная плотность и прочность кости. Если под воздействием каких-либо факторов баланс сдвигается в сторону резорбции, плотность ткани снижается, нарушается ее микроархитектоника (соотношение структурных элементов), возникает риск спонтанных нетравматических (так называемых низкоэнергетических) переломов.

Таким образом, остеопороз — это прогрессирующее метаболическое заболевание костной ткани, характеризующееся нарушением минерализации, снижением плотности костной ткани и, как следствие, склонностью к образованию низкоэнергетических (не связанных с травмой) переломов.

Остеопороз принято разделять на первичный и вторичный. Первичный остеопороз развивается в процессе естественного старения и составляет 95% у женщин и 80% у мужчин в структуре заболевания. К первичному остеопорозу относят также и постменопаузальный, возникающий у женщин после угасания менструальной функции.

Вторичный остеопороз встречается редко (5% у женщин и 20% у мужчин соответственно) и развивается при различных патологических состояниях, заболеваниях, а также при приеме некоторых медикаментов. К вторичному остеопорозу могут привести:

- нарушения питания (недостаточное употребление кальция и витамина D);

- генетические болезни обмена (гемохроматоз, порфирия);

- эндокринная патология (сахарный диабет, гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз и др.);

- дисгормональные нарушения (ранняя менопауза, гиперпролактинемия, болезнь Иценго-Кушинга);

- патология желудочно-кишечного тракта, протекающая с нарушением всасывания микроэлементов (целиакия, болезнь Крона, хирургические вмешательства на органах брюшной полости и др.);

- болезни крови (гемофилия, лейкозы и лимфомы);

- ревматологические заболевания (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и др.);

- неврологическая патология (эпилепсия, болезнь Паркинсона);

- хроническая соматическая патология (хроническая обструктивная болезнь легких, патология печени, заболевания почек, осложненные хронической почечной недостаточностью, сердечно-сосудистые заболевания в стадии застойной сердечной недостаточности);

- продолжительный или частый прием некоторых лекарств (глюкокортикоидов, противоопухолевых препаратов, препаратов для снижения свертываемости крови, ингибиторов протонной помпы, противосудорожных препаратов и др.)

- прочие патологические состояния (алкоголизм, ВИЧ-инфекцияСПИД, анорексия).

Кроме того, выделяют ряд факторов, которые значительно увеличивают риск возникновения остеопороза даже при отсутствии вышеуказанных причин:

- пожилой возраст (от 65 лет и старше);

- женский пол;

- принадлежность к европеоидной расе;

- длительная иммобилизация (обездвиженность вследствие каких-либо причин);

- дефицит веса (ИМТ ниже 19 кгм2);

- табакокурение;

- малоподвижный образ жизни.

Как видно из этого длинного перечня, заболеть остеопорозом может практически каждый, поэтому мировое медицинское сообщество всерьез озабочено поиском новых методик профилактики и лечения остеопороза.

Симптомы заболевания

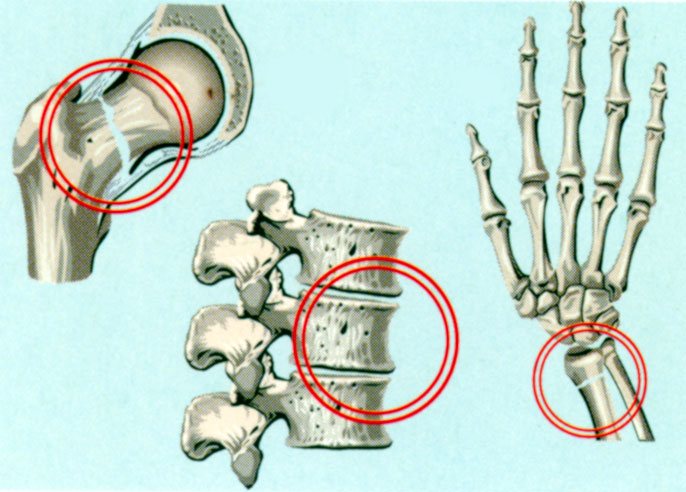

Своевременная диагностика остеопороза сложна тем, что он не имеет специфических клинических признаков на ранних стадиях развития процесса. Симптомы болезни появляются лишь тогда, когда возникают ее осложнения — патологические нетравматические переломы костей. Их называют патологическими, потому что хрупкие «сахарные» кости ломаются от воздействия малой силы, при котором здоровая кость осталась бы целой. Чаще всего возникают компрессионные переломы позвонков, переломы нижней трети предплечья (так называемый «перелом лучевой кости в типичном месте») и плечевой кости. Но самым грозным осложнением остеопороза является перелом шейки бедренной кости, вызывающий инвалидизацию пациента и нередко являющийся причиной летального исхода.

Кроме типичных «скелетных» проявлений болезни, могут также отмечаться симптомы, связанные с уменьшением объема грудной клетки и брюшной полости из-за искривления позвоночного столба: нарушение дыхания (затруднен глубокий вдох), нарушение физиологических отправлений (дефекации, мочеиспускания), боли в животе и метеоризм.

Врач может заподозрить остеопороз у пациента, если:

- присутствуют жалобы на боли в спине (не имеют специфического характера);

- есть указание на перелом, возникший без явной травмы (например, возникновение перелома предплечья при подъеме с опорой на руку);

- рост человека снижается на 2 см и более за 1-3 года или уменьшился на 4 см и больше по сравнению с ростом в 25-летнем возрасте;

- расстояние между затылком и стеной, к которой прислонен пациент — более 5 см (из-за патологического изгиба позвоночного столба в грудном отделе);

- расстояние между крылом подвздошной кости и нижними ребрами — менее ширины двух пальцев (из-за укорочения позвоночного столба).

Диагноз остеопороза помогает установить ряд обследований.

- Остеоденситометрия — измерение минеральной плотности кости специальным методом в области верхней трети бедренной кости и позвоночника. Остеопороз устанавливается, если показатель плотности кости составляет 2,5 и ниже стандартных отклонений пиковой костной массы. Остеоденситометрию рекомендуется проводить всем женщинам после достижения 50-летнего возраста и мужчинам после 60 лет, а также всем пациентам, перенесшим нетравматические переломы вне зависимости от возраста.

- Рентгенологическое обследование (рентгенография, компьютерная томография). Помогает выявить остеопоротические переломы.

- Лабораторная диагностика включает определение уровня ионизированного кальция, фосфора, щелочной фосфатазы и витамина D в крови, определения суточной экскреции (выведения с мочой) кальция и фосфора, определение маркеров костной резорбции — пиридинолина и дезоксипиридинолина, определение остеокальцина, отражающего метаболическую активность остеобластов костной ткани и b-CrossLaps сыворотки крови — продукта деградации коллагена 1 типа. При необходимости проводят исследование гормонального статуса. Данные лабораторного обследования не включаются в критерии постановки диагноза и носят лишь вспомогательный информационный характер.

Чем лечить остеопороз костей

Современные методы лечения остеопороза предполагают прежде всего проведение мероприятий по изменению образа жизни и устранению тех факторов риска, которые возможно исключить:

- отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

- отмена или замена, а при невозможности — уменьшение дозировки лекарственных препаратов, прием которых усугубляет остеопороз;

- сбалансированное питание, предполагающее употребление продуктов, богатых кальцием (сыры, молоко, зелень, бобовые, яйца, рыба, овсяная крупа) и витамином D (рыба и ее субпродукты, сметана, сливочное масло, яичный желток);

- поддержание нормального веса тела (индекс массы тела не менее 19 кг/м2);

- лечение имеющихся хронических заболеваний;

- адекватная физическая нагрузка (ходьба, плавание) при исключении экстремальных и динамичных вдов спорта (прыжки и бег также не рекомендуются);

- ношение специальных корсетов с целью уменьшения нагрузки на позвоночник и болевого синдрома;

- применение специальных средств защиты — протекторов бедра (для пациентов, у которых констатирован высокий риск перелома бедренной кости);

- оценка безопасности и, при необходимости, изменении домашней обстановки (оснащение помещения специальными поручнями, противоскользящими покрытиями);

- ношение устойчивой обуви на низком каблуке, использование трости при ходьбе, выполнение упражнений на тренировку равновесия и координации с целью уменьшения риска падений (безопасное передвижение — обязательное условие лечения остеопороза).

В каких случаях подключаются медикаментозные методы лечения остеопороза

Прежде чем решить, лечить ли остеопороз какими бы то ни было лекарствами, врач должен определить — имеются ли у пациента показания к специфической антиостеопоротической терапии. Такие показания возникают, если у женщин в постменопаузе или у мужчин старше 50 лет:

- диагностированы на момент визита к врачу или были ранее патологические нетравматические переломы (кроме нехарактерных для остеопороза переломов костей черепа и пальцев);

- показатель плотности кости по результатам остеоденситометрии составляет 2,5 и ниже стандартных отклонений пиковой костной массы;

- констатирован высокий 10-летний риск низкоэнергетических переломов (при подсчете по специальному алгоритму FRAX).

Если врач определил наличие обозначенных выше показаний, назначаются специальные препараты для лечения остеопороза.

Наиболее популярными препаратами для лечения остеопороза с позиций доказанной эффективности признаны бифосфонаты. Их действие основано на способности подавлять активность остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань.

В результате многочисленных исследований доказано, что препараты этой группы повышают минеральную плотность костной ткани и достоверно уменьшают риск патологических переломов. Стоимость бифосфонатов, в зависимости от фирмы-производителя, колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Принимают их от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц, достаточно длительно — от 3 до 5 лет. Перед тем как лечить остеопороз костей препаратами этой группы, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, т. к. они имеют ряд противопоказаний и нежелательных эффектов (в т. ч. могут усиливать скелетно-мышечные боли в конечностях, провоцировать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта).

До недавнего времени помимо бифосфанатов применялись лекарственные препараты других групп, например стронция ранелат, синтетический кальцитонин и др.

Лечение остеопороза костей подразумевает обязательное соблюдение нескольких правил:

- терапия должна проводиться длительно, не менее трёх, а иногда и более, лет;

- лечение проводится одним препаратом — сочетание двух и более лекарств разных групп не является более эффективным;

- терапия бифосфонатами, Деносумабом, Терипаратидом или Стронция ранелатом должна сопровождаться обязательным назначением препаратов кальция и витамина D, но назначение только витамина D и кальция в виде монотерапии не допускается из-за неэффективности;

- для оценки эффективности терапии, пациенту должен проводиться регулярный (раз в 1-3 года) контроль ДРА остеоденситометрии, а также при возможности — контроль маркеров костной резорбции (пиридинолина и дезоксипиридинолина);

- для достижения хорошего результата лечения, пациент должен строго соблюдать рекомендации врача по продолжительности и частоте приема препаратов!

Какое лечение остеопороза, кроме медикаментозной терапии, может быть эффективным

Отвечая на этот вопрос, стоит упомянуть физиотерапию. В результате проводившихся в нашей стране и за рубежом клинических исследований, было отмечено, что воздействие переменным электромагнитным полем путем активизации остеобластов потенцирует остеогенез (образование костной ткани). Поэтому современное лечение остеопороза предполагает назначение магнитотерапии. Сейчас существуют компактные магнитотерапевтические аппараты, с помощью которых можно проводить процедуры не только в медицинском учреждении, но и дома. Безусловно, это очень удобно для человека, мобильность которого ограничена из-за болезни.

При возникновении такого серьезного осложнения остеопороза, как перелом шейки бедренной кости, пациенту проводится хирургическое лечение. Объем операции зависит от характера перелома, времени, прошедшего с момента его возникновения, и возраста пациента.

В заключение стоит отметить, что лучше в молодом возрасте профилактировать остеопороз, чем лечить его дорогостоящими и не всегда безопасными лекарствами. Женщинам с угасшей менструальной функцией с целью профилактики остеопороза назначается заместительная терапия препаратами, содержащими женские половые гормоны. К применению таких лекарств существуют определенные противопоказания, поэтому решение об их назначении должно приниматься совместно с гинекологом, с учетом соотношения риска и пользы. Кроме того, назначение их женщинам в возрасте после 60 лет нецелесообразно. Но главным методом профилактики, безусловно, является здоровый образ жизни, подразумевающий рациональное питание (с достаточным потреблением витамина D и кальция), активные занятия спортом и отказ от вредных привычек.

Задать вопрос врачу

Остались вопросы по теме «Как лечить остеопороз»?

Задайте их врачу и получите бесплатную консультацию.

Источник

Остеопороз — это заболевание, характеризующееся снижением плотности костной ткани и нарушением её структуры. Кости становятся менее эластичными и прочными, а значит, более подвержены переломам. Они легко ломаются при нагрузке, которая для здоровой костной ткани угрозы обычно не представляет.

Причины остеопороза

Остеопороз развивается постепенно. Это — хроническое и прогрессирующее заболевание. Деградация костной ткани связана с нарушением метаболизма её минеральных составляющих — кальция, магния, фтора. Эти нарушения обычно носят возрастной характер: после 35 лет содержание кальция в костной ткани постепенно начинает снижаться. Обменные процессы регулируются гормонами, поэтому гормональные изменения, происходящие с угасанием репродуктивной функции, сказываются и здесь: в менопаузе скорость потери кальция значительно возрастает. Вследствие этого остеопороз в большей степени — женское заболевание. Считается, что каждая третья женщина в возрасте 60-70 лет болеет остеопорозом, а после 80 лет — остеопороз выявляется у двух женщин из трех.

У мужчин остеопороз встречается реже. Вероятность его развития также повышается с возрастом. Но заболевание может быть выявлено и в молодом возрасте и даже у детей.

Факторы, повышающие риск развития остеопороза

Прежде всего, можно выделить группу факторов, которая обусловлена генетическими и индивидуальными особенностями человека и не зависит от его действий. Это:

Прежде всего, можно выделить группу факторов, которая обусловлена генетическими и индивидуальными особенностями человека и не зависит от его действий. Это:

- генетическая предрасположенность. Проявляется через семейный анамнез: если у близких родственников (мать, отец, брат сестра) выявлялся остеопороз или повышенная склонность к переломам при незначительных травмах, то остеопороз весьма вероятен.

- женский пол;

- низкорослость, хрупкое телосложение («узкая кость»), малая масса тела;

- менопауза, в том числе преждевременное прекращение месячных.

Другая группа факторов зависит от образа жизни человека. Поэтому влияние данных факторов может быть устранено:

- малоподвижный образ жизни;

- недостаточное поступление кальция с пищей. Среднее потребление кальция не должно быть менее 1000 мг в сутки;

- неправильное питание — избыточное употребление белка приводит к потере кальция из костной ткани, а избыточное количество жиров и пищевой клетчатки мешает всасыванию кальция в кишечнике;

- дефицит витамина D. Данный витамин поступает с пищей, но он также вырабатывается самим организмом — под воздействием солнечных лучей. Недостаточное пребывание на солнце может стать причиной его дефицита;

- курение. Никотин способствует выведению кальция из организма (кальциурии): 1 пачка сигарет в день в течение жизни приводит к потере от 5 до 10% костной массы;

- злоупотребление алкоголем;

- чрезмерное употребление кофе.

Также надо учитывать, что риск развития остеопороза увеличивается в результате:

- большого количества беременностей (более трех);

- длительного вскармливания грудью (более 6-8 месяцев);

- гинекологических заболеваний (при нарушении менструального цикла, бесплодии, удалении яичников до естественного наступления менопаузы);

- некоторых эндокринологических заболеваний;

- длительного приема некоторых лекарственных препаратов;

- длительной иммобилизации (например, при лечении травм).

Симптомы остеопороза

Остеопороз — по-своему коварное заболевание. Он начинает развиваться без явных симптомов. В массе случаев остеопороз диагностируется лишь в процессе обследования при переломе.

Перелом при остеопорозе — это осложнение, свидетельствующей о значительной деструкции костной ткани. Допустим, человек споткнулся и упал. При здоровой костной ткани перелом при простом падении маловероятен. При остеопорозе любое падение или травма способны привести к перелому. Наиболее уязвимы шейка бедра, кости рук, запястье, позвоночник. Перелом позвонка при остеопорозе возможен просто при поднятии тяжестей или тряской езде.

До тех пор, пока перелома не произошло, проявления остеопороза обычно интерпретируются как симптомы остеохондроза, тем более, что остеохондроз является обычным его спутником. Симптомы эти часто игнорируются, чего делать не следует.

На остеопороз могут указывать:

Боли в спине

Остеопороз может проявляться болями в поясничном или грудном отделе позвоночника при длительной статической нагрузке (например, если приходится сидеть в течение всего рабочего дня).

Сутулость

При остеопорозе наблюдаются сутулость, уменьшение роста — за счет уменьшения высоты позвонков.

Пародотноз

Следствием остеопороза может быть пародонтоз — невоспалительное поражение пародонта (околозубной ткани).

Методы диагностики остеопороза

Диагностика остеопороза основывается на данных лабораторных и инструментальных исследований.

Инструментальная диагностика остеопороза осуществляется с помощью рентгенографии или денситометрии. Наиболее показательным инструментальным исследованием является денситометрия, поскольку на рентгенограммах потеря костной массы менее 25-30% не видна, что препятствует выявлению остеопороза на ранних стадиях.

Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика включает в себя:

Анализ крови из вены. Основные анализируемые показатели: гормоны (кальцитонин, паратгормон и др.), минеральные компоненты (кальций, фосфор, магний), витамин D, маркеры формирования костной ткани (остеокальцин, щелочная фосфатаза), маркеры резорбции — деградации, «рассасывания» костной ткани (beta-CrossLaps).

Кровь надо сдавать натощак (последний прием пищи должен быть не менее чем за 12 часов до анализа). За сутки до взятия крови необходимо исключить алкоголь и физические нагрузки. Следует учитывать, что некоторые продукты (молоко, морская капуста, кофе, бобы, орехи), а также биоактивные добавки (БАДы) могут привести к повышенным значениям содержания кальция и фосфора в крови. Непосредственно перед анализом пациенту следует 30 минут находиться в полном покое.

Анализ мочи на дезоксипиридинолин (ДПИД). ДПИД — маркер резорбции (разрушения) костной ткани.

Необходимые лабораторные исследования объединены в профиль «Диагностика остеопороза».

Денситометрия

Денситометрия — это диагностическая процедура, позволяющая получить количественную оценку костной массы и минеральной плотности костной ткани. Денситометрия выполняется с помощью денситометра — специального сканера. Процедура совершенно безболезненна, рентгеновское облучение — минимально. Время, затрачиваемое на процедуру — 10 минут. Специальной подготовки к исследованию не требуется.

Подробнее о методе диагностики

Записаться на диагностику

Чтобы точно продиагностировать заболевание, запишитесь на прием к специалистам сети «Семейный доктор».

Методы лечения остеопороза

Лечением остеопороза занимаются врачи-эндокринологи.

Лечением остеопороза занимаются врачи-эндокринологи.

Лечение остеопороза требует комплексного подхода. Оно направлено, прежде всего, на:

- замедление или остановку потери минералов из костной ткани;

- увеличение плотности костей;

- предотвращение появления переломов;

- снятие болевого синдрома;

- восстановление физической активности.

Лечение включает в себя:

- прием препаратов, увеличивающих минерализацию костей. В частности, врачи-эндокринологи «Семейного доктора» используют для этого хорошо зарекомендовавший себя препарат «Акласта»;

- обеспечение поступления в организм необходимого количества кальция и витамина D;

- сбалансированную диету;

- умеренные физические нагрузки в соответствии с рекомендациями врача;

- устранение факторов, повышающих риск остеопороза;

- женщинам в климактерическом периоде назначается гормональная заместительная терапия.

Своевременно начатое лечение (особенно при раннем выявлении остеопороза) в значительной степени снижает риск появления переломов. Удается приостановить разрушение костной ткани или даже увеличить плотность и прочность костей.

Также большое значение имеет профилактика заболевания.

Профилактика остеопороза

Прежде всего, следует отказаться от курения и сократить употребление алкоголя. Важно вести активный образ жизни, делать физические упражнения. Однако, если остеопороз уже начался, физическую активность надо согласовать с Вашим лечащим врачом: некоторые упражнения могут повышать риск возникновения переломов.

Диета должна содержать необходимое количество кальция и витамина D. Рекомендуются разнообразные молочные продукты, рыба, зелень, капуста, брокколи, орехи. Витамин D содержится в рыбе (в рыбьем жире), в яичных желтках. Также полезно какое-то время находится на солнце, так как витамин D не только получается с пищей, но и вырабатывается под воздействием солнечных лучей.

Записаться на прием

Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к нашим специалистам, которые правильно поставят диагноз и назначат лечение.

Оцените, насколько был полезен материал

Источник