Переломы и вывихи зубов и альвеолярного отростка вывих нижней челюсти

Перелом альвеолярного отростка – нарушение целостности альвеолярной части кости. Пациенты жалуются на выраженный болевой синдром в области поврежденной челюсти, усиление болезненности при смыкании зубов, глотании. В ходе осмотра выявляют ссадины, раны в околоротовой области. Слизистая оболочка полости рта отечная с признаками ушибленно-рваных повреждений. Диагноз «перелом альвеолярного отростка» ставят на основании жалоб пациента, данных клинического осмотра, результатов рентгенографии. Лечение перелома альвеолярного отростка заключается в хирургической обработке поврежденных участков, репозиции, фиксации отломанного фрагмента, иммобилизации кости.

Общие сведения

Перелом альвеолярного отростка – повреждение с полным или частичным нарушением целостности анатомической части кости верхней (нижней) челюсти, несущей на себе зубы. В стоматологии перелом альвеолярного отростка верхней челюсти встречается гораздо чаще, чем нижней. Это обусловлено не только особенностями строения костной ткани, но и соотношением челюстей между собой. Компактные пластинки верхней челюсти более тонкие. К тому же при ортогнатическом прикусе верхние резцы перекрывают нижние зубы, защищая их от травмирования.

Сами же передние зубы верхней челюсти открыты при ударе. Именно на них и приходится максимальная травмирующая сила. Переломы альвеолярного отростка, сочетанные с нарушением целостности апикальной трети корней, диагностируют редко. У детей наиболее часто выявляют переломы альвеолярного отростка в возрасте от 5 до 7 лет, что обусловлено наличием в кости фолликулов постоянных зубов. Дистальный прикус в сочетании с вестибулярным положением верхних резцов повышает риск травматизации альвеолярного отростка.

Перелом альвеолярного отростка

Причины

К основным причинам переломов альвеолярного отростка относят травмы, удары, падение с высоты. Остеомиелит, фиброзный остит, злокачественные новообразования, радикулярные кисты приводят к ослаблению структуры кости, вследствие чего перелом альвеолярного отростка может возникнуть даже при воздействии малых сил. На характер смещения поврежденных фрагментов влияют тяга мышц, площадь отломка, кинетическая энергия удара. Если линия приложения силы проходит в сагиттальной плоскости, передний отломок, образовавшийся в результате перелома альвеолярного отростка, смещается внутрь ротовой полости. В случае нарушения целостности бокового отдела челюсти подвижный фрагмент перемещается в направлении срединной линии и внутрь.

У пациентов с глубокой окклюзией и отсутствием боковых зубов повреждение, нанесенное снизу в область подбородка, приводит к смещению переднего участка верхней челюсти кпереди, кинетическая энергия удара передается на костную ткань через нижние резцы. Перелом альвеолярного отростка в участке моляров возникает вследствие травмирования узким предметом зоны, расположенной между нижней челюстью и скуловой дугой. К анатомическим структурам, защищающим от перелома альвеолярный отросток верхней челюсти, относят носовой хрящ, скуловую дугу и кость. Нижняя челюсть усилена подбородочным бугром и косыми линиями.

Классификация

Различают следующие виды переломов альвеолярного отростка:

- Частичный перелом. На рентгенограмме определяют нарушение целостности только внешней компактной пластинки.

- Неполный перелом. Диагностируют повреждение всех слоев костной ткани. Смещения фрагментов нет.

- Полный перелом. При расшифровке рентгенограммы выявляют аркообразное просветление костной ткани (две вертикальные линии соединены горизонтальной).

- Оскольчатый перелом. Состоит из нескольких отломков, пересекающихся в разных направлениях.

- Перелом с дефектом кости. Наблюдается полный отрыв поврежденного участка костной ткани.

Переломы альвеолярного отростка разделяют также на переломы без смещения и со смещением.

Симптомы

При переломе альвеолярного отростка пациенты жалуются на интенсивную самопроизвольную боль, которая усиливается при попытке сомкнуть зубы. Глотание слюны также сопровождается болезненностью. У пациентов с переломом альвеолярного отростка рот полуоткрыт. В тканях околоротовой области выявляют одиночные или множественные ссадины, раны. На фоне отечной слизистой полости рта диагностируют ушибленно-рваные повреждения. При переломе альвеолярного отростка со смещением под кровоточащей слизистой оболочкой находится край отломанного участка кости.

В результате кровоизлияния переходная складка сглажена. Прикус у пациентов нарушен по причине смещения отломанного фрагмента. При смыкании окклюзионный контакт определяется только на режущих краях и жевательных поверхностях зубов поврежденного участка. Зубы подвижны, вертикальная перкуссия положительная. При неполном переломе альвеолярного отростка причиной нарушения окклюзии являются полные или вколоченные вывихи зубов. При переломе альвеолярного отростка часто диагностируют кровотечение из рваной раны слизистой или зубодесневого соединения. В детском возрасте поврежденный сместившийся фрагмент альвеолярного отростка может содержать зачатки постоянных зубов, что в дальнейшем приводит к их гибели.

Диагностика

Диагностика перелома альвеолярного отростка включает сбор жалоб, физикальный осмотр, рентгенографическое исследование. В ходе клинического обследования врач-стоматолог выявляет припухлость мягких тканей, нарушение целостности кожных покровов приротовой зоны. Открывание рта затруднено. На красной кайме губ, а также на слизистой полости рта определяют ушибленно-рваные раны. Прикус нарушен. Могут наблюдаться полные и частичные вывихи зубов, сопровождающиеся кровотечением. Отмечается патологическая подвижность зубов поврежденного фрагмента кости. Вертикальная перкуссия зубов сместившегося участка, а также тех, которые граничат с линией перелома, положительная.

Пальпаторное исследование при переломе альвеолярного отростка является высокоинформативным. За счет выявления подвижных точек при смещении поврежденного фрагмента в сагиттальной и трансверзальной плоскостях удается клинически воспроизвести линию перелома. Надавливание на альвеолярный отросток сопровождается болезненностью. Симптом нагрузки положительный. Решающими при постановке диагноза «перелом альвеолярного отростка» являются результаты рентгенографии. У пациентов с повреждением альвеолярной части на снимке выявляют просветление костной ткани с неровными границами, по форме, напоминающее арку. В связи с более плотной структурой костной ткани перелом альвеолярного отростка нижней челюсти имеет более четкие контуры. При проведении компьютерной томографии наряду с нарушением целостности кости удается определить расположение раневого канала в мягких тканях, наличие и точную локализацию гематомы.

ЭОД используют для определения состояния пульпы зубов поврежденного фрагмента. Диагностику проводят дважды. При первом исследовании показатели чувствительности пульпы, как правило, снижены. Повторное обследование в динамике через 2 недели помогает определить дальнейшую тактику стоматолога, так как жизнеспособность пульпы может восстановиться. В норме ЭОД 6 мкА, значение в диапазоне 20-100 мкА говорит о пульпите, показатели ЭОД 100 мкА и выше сигнализируют о некрозе пульпы, развитии периодонтита.

Перелом альвеолярного отростка необходимо дифференцировать с травмами мягких тканей и с другими переломами костей челюстно-лицевой области. Клиническое обследование проводит челюстно-лицевой хирург.

Лечение

Лечение перелома альвеолярного отростка включает устранение болевого синдрома, антисептическую обработку поврежденных тканей, ручную репозицию отломков, иммобилизацию. С целью обезболивания выполняют проводниковую анестезию. При переломе альвеолярного отростка со смещением производят ревизию раны, сглаживают острые края кости и ушивают слизистую наглухо или закрывают костную рану йодоформной повязкой.

Сместившийся фрагмент устанавливают в правильном положении под контролем окклюзионных соотношений. Для иммобилизации чаще всего используют гладкую шину-скобу, изготовленную из алюминиевой проволоки. Ее изгибают со щечной поверхности зубов. При условии отсутствия деструктивных периапикальных изменений костной ткани и патологической подвижности зубов неповрежденного участка шину фиксируют к 3 зубам по обе стороны от линии перелома альвеолярного отростка. Одночелюстную скобу устанавливают за счет адгезивных систем и светоотверждаемого композиционного материала или с помощью металлических лигатур, которые необходимо менять каждую неделю.

Если при переломе альвеолярного отростка в участке моляров есть только одна опора для фиксации шины, количество устойчивых зубов увеличивают до 5. Для достижения более стойкой иммобилизации используют подбородочную пращу. В случае вколоченного вывиха переднего отдела верхней челюсти применяют одночелюстную стальную скобу, которую привязывают лигатурами к здоровым зубам. Сместившийся фрагмент соединяют с шиной эластичными резинками. Если при переломе альвеолярного отростка в опорных участках зубы отсутствуют, изготавливают шину из быстротвердеющей пластмассы. В первые дни назначают антибиотикотерапию, гипотермию. В качестве препаратов для проведения антисептической обработки используют отвары трав, препараты на основе хлоргексидина биглюконата.

Прогноз

Если корни зубов не находятся в линии перелома альвеолярного отростка, прогноз благоприятный. Одномоментная репозиция и иммобилизация позволяют достичь образования костной мозоли в течение 8 недель. При позднем обращении пациентов сроки лечения удлиняются, расширяется список препаратов для проведения противовоспалительной и антибактериальной терапии, сужаются варианты остеосинтеза, возрастают риски развития посттравматического остеомиелита, ложного сустава. Для вправления тугоподвижных фрагментов применяют дополнительные аппараты для внеротового и внутриротового вытяжения.

Если наряду с переломом альвеолярной части диагностируют нарушение целостности корней зубов, прогноз неблагоприятный. Достичь консолидации в большинстве случаев не удается. В результате нарушений иннервации и трофики наблюдается секвестрация и отторжение отломанного фрагмента.

Источник

Вывих зуба — это патологическое перемещение зуба по отношению к альвеоле (костной лунке, в которой фиксируется зуб), вызванное насильственным механическим воздействием и сопровождающееся повреждением периодонта (связки, которая окружает зуб) и сосудисто-нервного пучка зуба (пульпы) [1].

Травмы челюстно-лицевой области встречаются довольно часто как у детей, так и у взрослых. По статистике больше всего повреждениям подвержены верхние передние зубы — клыки и резцы [12]. Вывих зуба является одной из самых распространённых травм в этой области.

Вывих зуба может быть вызван следующими причинами [1][10]:

- повреждением челюстно-лицевого аппарата в результате механической травмы, нанесённой при ударе, падении с высоты и т. д. (чаще возникает у детей, подростков и спортсменов);

- множественными травмами головы (например в дорожно-транспортных происшествиях);

- травмами, полученными в результате откусывания слишком жёсткой, твёрдой пищи;

- травмами, полученными в результате попадания в пищу инородных твёрдых частиц (косточек из плодов и ягод, костных обломков и др.);

- некоторыми вредными привычками, легкомысленным отношением к состоянию здоровья своих зубов (например открывание зубами бутылок, раскалывание скорлупы орехов и прочее);

- некорректным удалением зубов, в результате чего происходит вывих находящегося рядом зуба (как правило, постоянного).

Частые травмы зубов у детей 3-6 лет обусловлены любопытством малышей, отсутствием охранительных рефлексов и неустойчивостью нервно-мышечных рефлексов. Самая высокая частота травматизма в период сменного прикуса наблюдается в 8-12 лет. Связано это с подвижностью детей, активными занятиями спортом, недостатком должного контроля за поведением детей со стороны родителей [13][14].

Симптомы зависят от вида вывиха зуба [1][11]:

- Неполный вывих: боль усиливается при контакте с зубом, например во время приёма пищи; на слизистой оболочке полости рта имеются маленькие ранки, ссадины и гематомы; мягкие ткани отёчны; наблюдается смещение зуба в сторону и его значительная подвижность; вынужденное положение челюсти в связи с наличием болевых ощущений.

- Полный вывих: сопровождается сильной болью; зуб в лунке отсутствует; пустая лунка кровоточит; десна изменена в цвете; имеется припухлость; может возникнуть гематома; происходит локальное повышение температуры; некоторое время могут наблюдаться дефекты речи.

- Вколоченный вывих: пациент чувствует постоянную боль, усиливающуюся при давлении, жевании, смыкании челюстей; при пальпации десны появляется её гиперемия (покраснение) и отёчность; возникает незначительное кровотечение из места травмы. Что интересно, при перкуссии (постукивании) травмированного зуба человек не ощущает болевых ощущений и дискомфорта. При визуальном осмотре заметно укорочение зуба или же он полностью «спрятан» в лунке, при этом неподвижен.

Для всех видов вывиха характерна следующая симптоматика: боль в области причинного зуба, кровоточивость, отёчность десны.

Для каждого вида вывиха зубов характерен индивидуальный патогенез [1].

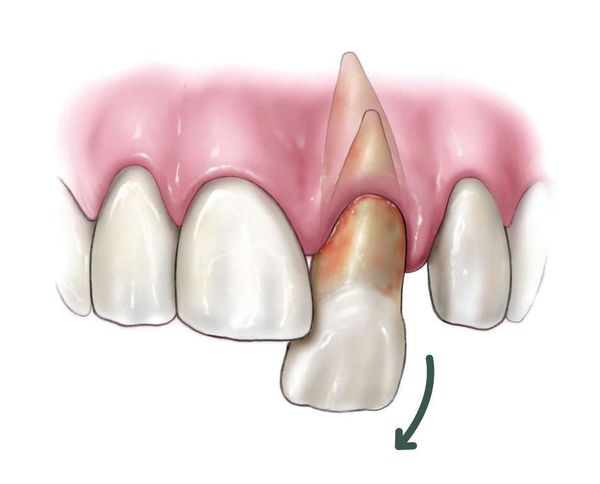

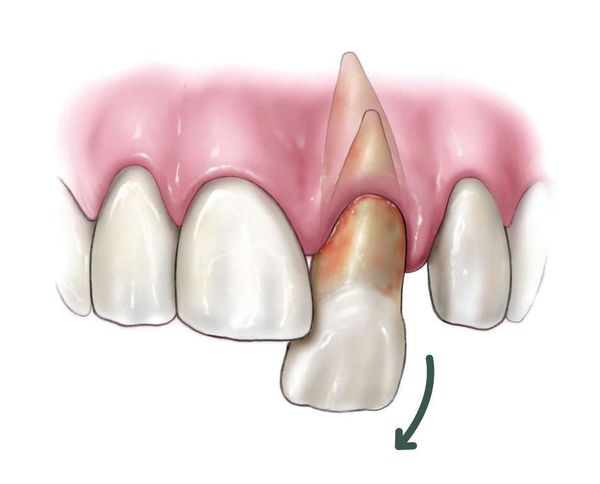

Неполный вывих характеризуется сохранением зуба в его лунке и сопровождается разрывом части волокнистых структур, окружающих и удерживающих зуб, либо растяжением волокон в той или иной степени. Для данной патологии характерно изменение положения коронки зуба и корня в зубном ряду по отношению к стенкам альвеолы. Зуб имеет неправильное положение вследствие смещения в вестибулярную (в сторону губы) или оральную сторону, в сторону соседнего зуба или поворота вокруг оси. Это приводит к нарушению формы зубного ряда. Неполный вывих может сочетаться с переломом коронки, корня зуба или альвеолярного отростка.

Полный вывих характеризуется полным разрывом волокнистых структур периодонта (в том числе круговой связки зуба). При этом травмированный зуб в лунке отсутствует, а сосудисто-нервный пучок зуба всегда разрывается. Вывих может сопровождаться переломом края альвеолы. Иногда зуб может присутствовать в альвеоле за счёт единичных сохранившихся волокон круговой связки. По статистике полному вывиху чаще подвергаются фронтальные зубы верхней челюсти, реже — нижней. Меньше других подвержены полному вывиху клыки.

Вколоченный вывих — это травма считается наиболее неблагоприятной. Тело зуба под воздействием большой давящей силы погружается в ткани челюсти (он входит глубоко в лунку) и корень внедряется вглубь альвеолярного отростка и тела челюсти. Для вколоченного вывиха также характерен полный разрыв волокон периодонта. Крайне редко некоторая их часть сохраняет свою непрерывность, но существенно растягивается и надрывается. Сосудисто-нервный пучок, как правило, разрывается. Из-за внедрения более широкой части зуба в более узкую происходит деформация стенок альвеолы: они раздвигаются и ломаются. Данный вид вывиха иногда сопровождается поворотом зуба вокруг оси, смещением в вестибулярном или оральном направлении. Особенно это касается верхних зубов, когда вследствие вывиха может произойти повреждение носовых (гайморовых) пазух.

Согласно Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) код вывиха зуба — S03.2. Различают три вида [1][3]:

- неполный вывих (при этом зуб частично остается в костной лунке);

- полный вывих (зуб полностью отсутствует в лунке);

- вколоченный вывих (зуб вколачивается в костную лунку).

Также выделяют:

- изолированный вывих (имеется только вывих зуба);

- вывих, сопровождающийся переломом коронки или корня зуба (при этом наблюдается подвижность зуба или отсутствие его части);

- вывих, сочетающийся с переломом альвеолярного отростка или челюсти (сопровождается отёчностью мягких тканей в области травмы).

Вывих зуба относится к травмам зубов (кроме вывиха сюда относятся ушиб зуба и перелом). При ушибе травмированный зуб остается на месте, при переломе — отсутствует часть зуба.

Вывих зуба — это достаточно серьёзная проблема. Если вовремя не обратиться к врачу, то можно получить ряд осложнений [9]:

- Остановка роста зубного корня (наблюдается при вывихе зуба у детей) — приводит к развитию неполноценного зуба, может развиться гипоплазия (недоразвитие) эмали зуба.

- Укрепление зуба в неправильном положении (вестибулярная или оральная позиция зуба, разворот зуба) — приводит к аномалиям прикуса.

- Искривление зубного корня, изменение его длины.

- Выпадение зуба из лунки.

- Резорбция корня — патологическое рассасывание корней из-за наличия очага хронического воспаления (определяется только рентгенологически).

- Перелом коронки и корня зуба — наблюдается повышенная подвижность зуба или отсутствие его части.

- Травматический пульпит (воспаление пульпы зуба) — характеризуется самопроизвольными болями или реакцией на термические раздражители.

- Некроз (омертвение тканей) пульпы — может возникнуть при полном и вколоченном вывихах.

- Периодонтит (воспаление околокорневых тканей) — сопровождается резкой болью при касании зуба.

- Перелом стенок альвеолы.

- Периостит (воспаление ткани, покрывающей кость) — характеризуется появлением гнойного очага в области причинного зуба.

- Абсцесс (гнойное воспаление мягких тканей) — возникает отёк, припухлость, болезненные ощущениям и др.

Диагностика данного вида травмы несложна. Вывих зуба редко остаётся незамеченным со стороны пациента из-за ярко-выраженного болевого синдрома и невозможности приёма пищи, поэтому пациент самостоятельно обращается за помощью к стоматологу.

При первичном визуальном осмотре специалист определяет характер травмы без труда, так как признаки вывиха проявляются достаточно ярко. Но для более детального изучения характера и формы патологии (для оценки состояния челюсти, соседних зубов и иннервации в области повреждённого зуба) стоматолог назначает рентгенологическое исследование: ортопантомографию (ОПТГ) или компьютерную томографию челюсти. Это поможет дифференцировать вывих от иных форм травмы зуба (ушиба и перелома), кроме этого оценить структуру костной ткани, окружающей зуб на предмет трещин и перелома.

Также пациенту может быть назначена электроодонтодиагностика (ЭОД), по результатам которой врач сможет понять, в каком состоянии находится пульпа: если пульпа не реагирует на ток, она является нежизнеспособной. Полученные диагностические данные определят дальнейшую тактику лечение [2][8].

До обращения к врачу пациенту необходимо оказать первую доврачебную помощь, которая заключается в следующем [4]:

- Необходимо осмотреть полость рта на наличие кровотечения, костных отломков или выпавшего зуба.

- В случае обнаружения кровотечения необходимо принять меры для его остановки.

- Если вывих полный, то необходимо наложить стерильный тампон, чтобы остановить кровотечение. Его изготавливают из марлевой повязки, которую сворачивают несколько раз, затем накладывают на кровоточащую лунку (на 15-30 минут) и закрывают челюсть, тем самым обеспечивая кровоостанавливающий эффект.

- Далее нужно приложить холод к щеке или губам в проекции травмы зуба. Это поможет предотвратить возникновение отёка, уменьшить кровотечение и снизить болезненные ощущения.

- Если травма вколоченная, то необходимо избежать давления на зуб или лунку, так как это может значительно усилить боль.

- Если зуб выпал, то его необходимо сохранить. Для этого нужно взять чистую ткань или марлю, смоченную водой, и обернуть ею зуб. Обработку поверхности зуба проводить не следует, стоматолог все сделает сам.

- Далее обеспечить срочную доставку пациента к стоматологу.

После осмотра врач-стоматолог выбирает стратегию лечения данной травмы в зависимости от типа повреждения, а также от степени поражения зуба и окружающих его тканей. Ставится главный вопрос: «Можно ли сохранить зуб?» На него может ответить только стоматолог после комплексной диагностики.

Главным критерием считается состояние костной ткани около корня травмированного зуба. Если отмечается сохранность не менее половины длины зубного корня — зуб рекомендуется сохранить.

Лечение неполного вывиха

Если у пациента наблюдается неполный вывих, то лечение начинают с проводникового обезболивания, после чего врач аккуратно репонирует (устанавливает в лунку) зуб. Репозиция проведена правильно, если при смыкании челюстей отсутствует соприкосновение травмированного зуба с антагонистом.

Поставить зуб на место сложнее, если с момента вывиха прошло более двух суток, так как в месте травмы уже образовался организующийся кровяной сгусток. В этом случае следует произвести раскачивание зуба с последующей репозицией по вышеприведённой методике.

Но если больной обратился за помощью через несколько недель и зуб уже самостоятельно укрепился в неправильном положении, поставить его в зубную дугу можно только с помощью ортодонтических аппаратов.

После проведённых лечебных мероприятий вывихнутый зуб иммобилизируют (обездвиживают). Для этого врач использует индивидуальную шину-каппу, изготовленную непосредственно на пациенте. В шину обязательно включают не менее двух здоровых зубов по обе стороны от неполного вывиха. Шину накладывают минимум на 5-6 недель.

Перед шинированием и в динамике лечения проверяют электровозбудимость (реакцию на электрический ток) сосудисто-нервного пучка. Понижение или отсутствие электровозбудимости не только в первые 1-2 недели после травмы не обязательно говорит о необратимых изменениях. Реакция пульпы может приходить в норму в течение нескольких месяцев. Но если обнаруживаются клинические признаки гибели пульпы, её необходимо удалить, а канал пролечить, иначе оставшаяся в канале мёртвая пульпа приводит к развитию острого периодонтита или периостита.

После неполного вывиха не исключена внешняя резорбция (рассасывание) корня, которая не прогрессирует. При этом выраженность процесса резорбции определяется степенью смещения корня зуба при вывихе: чем больше смещение, тем большая поверхность корня может подвергнуться разрушению.

Лечение неполного вывиха молочного зуба заключается в противовоспалительной терапии, антисептической обработке раны и рентгенологическом контроле через 1, 3 и 6 месяцев.

Лечение полного вывиха

В случае полного вывиха зуба, если с момента травмы прошло не более двух суток, проводится его реплантация (установка зуба обратно в лунку) [8].

Но есть случаи, в которых она не показана:

- нарушение целостности стенок лунки и развивающийся воспалительный процесс;

- выраженное разрушение непосредственно травмированного зуба.

Чем раньше проводится реплантация, тем выше вероятность положительного результата. Резорбция корня в данной ситуации менее выражена и протекает медленнее.

Реплантацию проводят по общепринятой методике:

- Травмированный зуб промывают и помещают в изотонический раствор натрия хлорида с антибиотиками до самой операции.

- Если после вывиха прошло не более 10 часов, можно реплантировать зуб, не проводя эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов). В таком случае эндодонтическое лечение зуба проводят через 2-3 недели после реплантации, когда становится очевидным приживление зуба.

- Если с момента вывиха прошло более 10 часов, пульпу полностью удаляют, а канал после механической и медикаментозной обработки пломбируют. Зуб после реплантации выводят из прикуса и укрепляют путём шинирования с помощью пластмассовой шины-каппы. Снимают её только через 3-4 недели.

- После реплантации необходимо в течение от одного до двенадцати месяцев проводить рентгенологический контроль. Это позволяет судить о состоянии корня зуба, периодонта и кости.

Необходимо отметить, что самые благоприятные результаты получены при проведении реплантации через 20-30 минут после вывиха.

Лечение полного вывиха молочного зуба заключается в противовоспалительной терапии, антисептической обработке лунки. Реплантация временного зуба не проводится.

Лечение вколоченного вывиха представляет определённые трудности.

Можно придерживаться выжидательной тактики, направленной на самостоятельное выдвижение травмированного зуба. Чаще всего данная методика применяется при вколоченных вывихах временных резцов: в данном случае выдвижению зуба способствует дальнейшее формирование корня зуба, если зона роста зуба сохранилась.

Первые признаки самопроизвольного выдвижения зуба возможно увидеть через неделю-полторы после вывиха, но иногда сроки увеличиваются до четырёх-шести недель.

При появлении признаков острого воспалительного процесса необходимо эндодонтически пролечить зуб. Резорбция корня в случае вколоченного вывиха также возможна, но она менее объёмна, чем при реплантации.

Вероятность самопроизвольного выдвижения зуба снижается при сильном вколачивании, большом воспалительном процессе, наличии инфекции на верхушке зуба.

Репозицию вколоченной травмы с фиксацией на 4-6 недель нужно проводить не позже трёх суток после вывиха. Эта манипуляция сопровождается потерей краевого участка альвеолы и последующей резорбцией корня зуба. Полноценное лечение корневых каналов зуба производится после укрепления зуба в лунке [6].

Также можно использовать ортодонтические конструкции для выдвижения зуба. Это целесообразно при неглубоком вколачивании зуба в лунку, когда часть коронки зуба дает техническую возможность зафиксировать на ней ортодонтическую конструкцию. Для предупреждения развития анкилоза (неподвижности) ортодонтическое выдвижение зуба необходимо начинать сразу после травмы. Такая тактика снижает степень резорбции корня.

Необходимо отметить, что аппаратное ортодонтическое лечение у детей начинают не ранее, чем через 3-4 недели после травмы.

При лечении вколоченного вывиха иногда допустимо удалить зуб с последующей его реплантацией. Стоит помнить одно правило: чем раньше проведена реплантация зуба при вывихе, тем позже наступают осложнения в виде резорбции корня.

Показанием к удалению вколоченного зуба без его реплантации являются резвившийся анкилоз и значительная травма альвеолы (перелом стенок) [5][7].

В случае соблюдения всех индивидуальных рекомендаций врача прогноз должен быть благоприятным. Но также нельзя исключать и возможность возникновения патологической резорбции корня зуба, что может привести к его дальнейшему удалению. Это может произойти при чрезмерной жевательной нагрузке на репонированный (вправленный) зуб, повторной травме зуба, использовании репонированного зуба в качестве опоры (при шинировании, установке брекетов), неправильном репонировании в полости рта.

Профилактика данного заболевания должна заключаться в устранении вредных привычек, избегании травмирующих ситуаций, соблюдении правил безопасности и более бережном отношении к собственной полости рта [1].

Источник