Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра

Наиболее частая деформация опорно-двигательного аппарата из всех врожденных пороков развития встречается у 2—3 детей из каждой 1000 новорожденных. Врожденный вывих бедра чаще (в 5 раз) встречается у девочек, поражая преимущественно левый тазобедренный сустав. Отмечается недоразвитие всех составляющих элементов тазобедренного сустава: неглубокая вертлужная впадина, медленно окостеневающая небольшая головка бедра с укороченной шейкой, недоразвитие капсуло-связочного и мышечного аппарата, растяжение суставной сумки. При этом головка бедренной кости смещается кверху и кзади по подвздошной кости.

Клиническая картина врожденного вывиха бедра проявляется с первых дней жизни в ограничениях пассивного отведения согнутых в тазобедренном и коленном суставе ног, наличии симптома соскальзывания или «щелчка» в момент отведения и последующего сведения бедра, асимметрии ягодичных складок и складок на внутренней поверхности бедра, наружной ротации бедра со стороны вывиха, лордозе поясничного отдела, атрофии ягодичных мышц, снижении температуры тела со стороны повреждения. Перечисленные симптомы не всегда ярко выражены. В более поздние сроки постановки диагноза отмечается укорочение конечности, позднее начало ходьбы и «утиная» походка (плавно переваливающаяся). Раннее начало лечения приносит наиболее эффективные результаты. Лечение врожденного вывиха бедра начинают в родильном доме с широкого пеленания в течение первых 3 месяцев. Тактика последующего лечения может быть консервативной или оперативной. При консервативном лечении осуществляется ортопедическое вправление тазобедренного сустава шинами ЦИТО, Волкова, Виленского и др., гипсовой повязкой в течение 3—4 месяцев с общей длительностью воздействия от 1 до 3 лет. Цель данного метода лечения — щадящее постепенное восстановление формы сустава и длительная фиксация в положении максимальной коррекции. Оперативное лечение применяют при отсутствии положительных результатов консервативного лечения. Осуществляется артротомия с артропластикой. В реабилитации детей с врожденным вывихом бедра лечебная физкультура является основным средством формирования здорового сустава и единственным средством поддержания моторного развития ребенка.

Задачи ЛФК— профилактика и устранение контрактуры приводящих

мышц бедра; — формирование тазобедренных суставов, восстановление

их формы, фиксация суставов в положении максималь

ной коррекции (совместно с ортопедами); — укрепление мышц, производящих движение в тазобедренных суставах (сгибание, разгибание, отведение, вращение внутрь); — развитие в полном объеме активных движений в тазобедренных суставах;— коррекция вальгусного положения коленных и голеностопных суставов, возникающих при лечении с использованием шин.

Средства реабилитации, используемые при врожденном вывихе бедра: лечение положением, физические упражнения и массаж, дополненные физиотерапевтическими процедурами.

Лечение положением — одно из первых и наиболее доступных средств, используется и осуществляется родителями. 1. При незначительной дисплазии в течение первых 3 месяцев используется широкое пеленание (вчетверо сложенную пеленку кладут между согнутыми и отведенными бедрами).

, Рис. 31. Основные упражнения при врожденном вывихе бедра для детей раннего возраста: / — отведение прямых ног в стороны; 2 — круговые движения ногами; 3— отведение согнутых ног в стороны; 4— опускание прямых ног в стороны; 5 — приподнимание ног и опускание их разведенными; 6 — попеременное сгибание ног в разведенном положении (проводятся 2 раза в день)

2. У ребенка, сидящего на коленях у матери лицом к ней,

ножки разведены в стороны, спинка поддерживается. Ког

да мама стоит, ребенок, повернутый к ней лицом, ножка

ми охватывает ее туловище. При ношении ребенка исполь

зуется сумка-«кенгуру», длительное использование которой

нежелательно, так как приводит к устойчивому отведению

передних отделов стопы кнаружи и их вальгированию.

3. В положении лежа на животе ноги ребенка с отведенными

и согнутыми стопами должны быть вне матраца, в против

ном случае усиливается спазм мышц — аддукторов бедер.

Физические упражнения бывают общеразвивающие и специальные; первые начинают использовать с начала жизни ребенка в качестве рефлекторных упражнений, а по мере его взросления — с учетом его психомоторного развития. Специальные упражнения способствуют улучшению трофических процессов в тазобедренных суставах, мышцах бедер и ягодиц. С учетом возраста ребенка применяются пассивные (до года) и активные упражнения (от 1 до 3 лет). На первом году жизни, как правило, физические упражнения сочетаются с массажем. При врожденном вывихе бедра обычно используют классический массаж с приемами поглаживания, растирания и легкое разминание мышц поясничной области, ягодиц, передней, задней и боковой поверхности бедра и мягкий точечный массаж ягодичных мышц у головки бедра в сочетании с приемами расслабления мышц, приводящих бедро. Эффективны также теплые ванны, подводный массаж, парафиновые аппликации, грязелечение. С детьми старше 3 месяцев родители занимаются лечебной гимнастикой 3—5 раз в день по 5—10 мин. Для детей дошкольного возраста для закрепления результатов консервативного лечения, а в некоторых случаях и для долечивания используется лечебная гимнастика не реже 3 раз в неделю по 20—25 мин с применением активных физических упражнений в разгрузочном и.п. Примерный комплекс ЛГ для детей дошкольного возраста (5—6 лет).

Вводная часть занятия (3—5 мин).

Источник

Чем раньше диагностирован врожденный вывих бедра у новорожденных, тем больше у ребенка шансов на благополучное излечение. Опытный неонатолог сразу распознает это заболевание, но только при условии, что профессиональный осмотр будет проведен не позже недельного срока после появления малыша на свет. Далее такой симптоматический признак, как характерный щелчок различить непросто, и можно затянуть с началом терапевтических и реабилитационных мероприятий.

Чем раньше диагностирован врожденный вывих бедра у новорожденных, тем больше у ребенка шансов на благополучное излечение. Опытный неонатолог сразу распознает это заболевание, но только при условии, что профессиональный осмотр будет проведен не позже недельного срока после появления малыша на свет. Далее такой симптоматический признак, как характерный щелчок различить непросто, и можно затянуть с началом терапевтических и реабилитационных мероприятий.

Дисплазия тазобедренного сустава и симптомы врожденного вывиха бедра

Дисплазия тазобедренных суставов является врожденным поражением костной системы и представляет собой недоразвитие суставных элементов тазобедренного сустава.

Дисплазия в настоящее время является самым частым пороком развития и встречается как минимум у 2 новорожденных из 1000, при этом у девочек в 5 раз чаще, чем у мальчиков. Кроме того, отмечено, что у девочек преимущественно поражается левый тазобедренный сустав.

Диагноз «дисплазия тазобедренного сустава с врожденным вывихом бедра» ставится из-за неправильного внутриутробного развития тазобедренного сустава.

При неблагоприятных условиях (в том числе плохом уходе за новорожденным) тазобедренный сустав становится неустойчивым, а головка бедра при этом смещается кверху и кзади.

Можно легко выявить и вылечить вывих бедра только у новорожденного ребенка, а потому чем раньше диагностируется эта патология, тем эффективнее будет лечение. Обычно при первом осмотре новорожденного педиатр проводит следующую пробу (симптом «соскальзывания», или «щелчка»): вытягивает вместе ножки ребенка, лежащего на спине, сгибает их в коленях, прижимает к животику, а затем разводит в стороны. При вывихе бедра слышен характерный щелчок. Следует помнить, что выраженность симптома «щелчка» при врожденном вывихе бедра уменьшается уже на 3—7-й день жизни, а вместо него движения в суставе ограничиваются.

Другими признаками врожденного вывиха бедра являются:

1) несимметричные кожные складки в области ягодиц (в положении на животе) и на внутренней поверхности бедер (спереди и сзади);

2) симптом «ограничения отведения» — затрудненное пассивное отведение ног, согнутых под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах (трудно развести ножки при положении ребенка на спине);

3) симптом «вправления и вывихивания» — головка кости легко выходит из суставной впадины и легко становится на место;

4) атрофия (недоразвитие) ягодичных мышц;

5) может быть чрезмерная амплитуда движений в суставе;

6) наружная ротация бедра на стороне вывиха.

В 2-3 месяца детям с подозрением на врожденный вывих бедра необходимо сделать рентгенографию тазобедренных суставов. После консультации врача-ортопеда диагноз либо подтверждается, либо снимается.

Если до 1 года врожденный вывих бедра у новорожденных не лечился (или лечение было неэффективным), то малыш не сможет вовремя начать ходить. К 3 годам у такого ребенка отчетливо определяются укорочение одной конечности и плавно переваливающаяся походка («утиная»), помочь ему в этом возрасте может только операция.

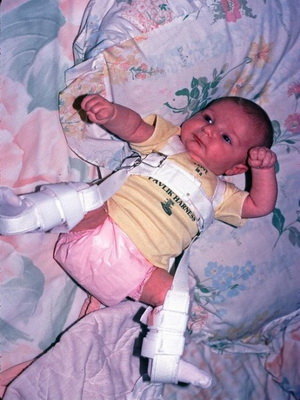

На этих фото вывиха бедра у новорожденных вы можете увидеть все характерные признаки заболевания:

Консервативное лечение врожденного вывиха бедра у детей

Лечение врожденного вывиха бедра начинают уже в родильном доме (сразу после выявления заболевания): до 3 месяцев показано широкое пеленание ребенка, при котором бедра не смыкаются, а остаются разведенными в стороны. Для этого между бедрами, согнутыми в суставах и отведенными, кладут пеленку, сложенную вчетверо. Кстати, такое пеленание является не только методом лечения, но и профилактики вывиха бедра. Недаром, например, в Африке, ребенка с рождения носят привязанным к спине, при этом его ножки всегда оказываются разведенными в стороны!

При консервативном лечении врожденного вывиха бедра следует придерживаться следующих правил (терапия положением):

1) при положении ребенка на животе следить, чтобы стопы находились вне матраца, иначе усиливается спазм приводящих мышц бедра;

2) как только ребенок начинает сидеть (с 6 месяцев), его следует усаживать на колени с разведенными ножками, лицом к себе, придерживая обеими руками за спинку;

3) когда ребенка держат на руках стоя, его ножки должны охватывать туловище взрослого.

Для ортопедического лечения применяют специальные приспособления: до 3 месяцев стремена Павлика, после 3 месяцев — шины ЦИТО, Виленского, с 6 месяцев — шины Волкова, Полонского.

Посмотрите фото лечения вывиха бедра у новорожденного при помощи специальных приспособлений:

Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра: упражнения ЛФК

ЛФК при врожденном вывихе бедра проводится по назначению врача-ортопеда. Все консервативные методы лечения направлены на постепенное и щадящее восстановление формы сустава. Достигается это длительной фиксацией в позе, которая является лечебной (корректирующей). ЛФК при дисплазии тазобедренного сустава не только помогает формировать сустав, но и является единственным средством развития двигательных навыков ребенка.

Лечебные упражнения при реабилитации детей с врожденным вывихом бедра помогают устранять тугоподвижность мышц, укрепляют мышцы, которые приводят сустав в движение, а также исправляют положение суставов, которое развивается после применения ортопедических шин.

Детям рекомендуются упражнения: пританцовывание, топание, вставание на ноги, переступание, ползание, доставание игрушек из положения стоя, упражнение для рук с кольцами, приседание, ходьба за каталкой.

ЛФК для детей первого года жизни проводится 3— 5 раз в день по 5-10 мин совместно с массажем.

Упражнения для лечения вывиха бедра у новорожденных первых 6-ти месяцев жизни.

Упражнения для лечения вывиха бедра у новорожденных первых 6-ти месяцев жизни.

При врожденном вывихе бедра особенно «страдают» мышцы, окружающие тазобедренный сустав. Для лечения нужны систематические упражнения на растяжение, массаж и тепловые процедуры.

Упражнение 1 — тракция по продольной оси конечности. Исходное положение — лежа на животе. Одной рукой инструктор (мать) фиксирует плечи ребенка, другой тянет ногу на себя (может быть щелчок). Процедуру повторяют 1 раз в 3-4 дня.

Упражнение 2 — отведение прямых ног в стороны. Исходное положение — лежа на спине. Придерживая голени ребенка в нижней трети, развести прямые ножки в стороны. Повторить 6-8 раз.

Упражнение 3 — круговые движения ногами. Исходное положение — лежа на спине. Согнуть ноги ребенка в коленных и тазобедренных суставах, придерживая ножки за голени. Сделать 5-6 круговых движений.

Упражнение 4 — отведение согнутых ног в стороны. Исходное положение — лежа на спине. Согнуть ноги ребенка в коленных и тазобедренных суставах и мягко развести бедра в стороны. Бедро ребенка обхватить ладонью так, чтобы большой палец лежал на внутренней поверхности бедра, на 2-3 см ниже паховой складки (7-я точка). Подушечками II и III пальцев коснуться кожи в месте проекции тазобедренного сустава, чтобы почувствовать углубление.

В этом месте провести мягкое надавливание. Расслабление приводящей мышцы провести точечным вибрационным массажем области 7-й точки и легким потряхиванием бедра.

Упражнение 5 — опускание прямых ног в стороны. Исходное положение — лежа на спине. Выпрямленные ножки ребенка согнуть в тазобедренных суставах и сделать несколько отведений в стороны.

Упражнение 6 — попеременное сгибание ног в разведенном положении. Исходное положение — лежа на спине. Согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах, мягко развести бедра в стороны. Попеременно сгибать и выпрямлять ноги ребенка. Повторить 4-6 раз.

Упражнение 7 — ротация бедра внутрь. Исходное положение — лежа на спине. Левой рукой фиксировать левый тазобедренный сустав ребенка, согнутой кистью правой руки, охватывая колено, мягко вращать бедро внутрь, одновременно надавливая на колено и отводя голень кнаружи. Повторить 4-6 раз для каждой ноги.

Упражнение 8 — сгибание ног. Исходное положение — лежа на животе. Положить ладонь левой руки на правую ягодицу ребенка, правой рукой, захватив голень, согнуть ногу в коленном и тазобедренном суставах. Повторить 4-6 раз для каждой ноги.

Лечебные упражнения для лечения врожденного вывиха бедра детей второго полугодия жизни (при снятой шине).

Упражнение 1. Исходное положение — лежа на спине, прямые ноги отведены в стороны. Стимулировать подъем ребенка до положения, сидя при горизонтальном положении отведенных ног. Повторить 4-5 раз.

Упражнение 2. Исходное положение — сидя, ноги отведены в стороны. Оставить малыша в таком положении на 2-3 мин, потом ребенок пусть самостоятельно ложится на спину. Повторить 4-5 раз.

Как только ребенок начинает самостоятельно сидеть, следует модифицировать (изменить) детский стульчик для того, чтобы малыш мог сидеть в нем с широко разведенными бедрами. Для этого к переднему краю сиденья прикрепляется вставка размером 12-15 см. В детских ходунках устанавливается подушка-распорка напротив промежности ребенка размерами 15x10x3 см. Рекомендуются игрушки: конь (сиденье с широко разведенными бедрами), трехколесный велосипед с широким седлом (без педалей).

При неэффективности консервативных методов лечения ребенка лечат хирургически. В период перед операцией (1,5-3 месяца) проводятся общеукрепляющие и тонизирующие упражнения, тренируется навык произвольного расслабления мышц (что необходимо для скелетного вытяжения при высоком стоянии головки бедра).

Фото «Лечение врожденного вывиха бедра» наглядно демонстрируют, какие упражнения ЛФК нужно выполнять для реабилитации детей с этой патологией:

Статья прочитана 5 114 раз(a).

Источник

Послеоперационная реабилитация больных с врожденным вывихом бедра является одной из актуальных проблем ортопедии детского возраста. Нет единого мнения авторов о сроках гипсовой иммобилизации, о методике физиотерапии, о начале нагрузки на оперированную конечность. После оперативного вправления вывиха бедра и восстановления нормальных анатомических соотношений в суставе, возникают совершенно новые биомеханические и функциональные условия. Правильное дальнейшее развитие тазобедренного сустава, предупреждение возможных осложнений зависит от тщательно проведенной реабилитации.

Задачами восстановительного лечения являются: 1) улучшение функуционального состояния мышц и восстановление объема движений в суставе оперированной конечности; 2) в связи со структурными поражениями проксимального конца бедренной кости, возможным развитием дистрофических процессов, стимуляция регенеративно-трофических процессов в тканях оперированной конечности; 3) обучение правильной ходьбе.

Восстановительное лечение после открытого вправления врожденного вывиха бедра мы подразделяем на 4 периода: 1-предоперационный; 2-иммобилизации; 3-ранний восстановительный; 4-период обучения ходьбе.

I период — предоперационный. Подготовка ребенка к операции должна начинаться сразу после поступления его в стационар. Как указывалось выше, у детей с врожденным вывихом бедра определяются недоразвитие костей, образующих тазобедренный сустав, и изменения в нервно-мышечной системе — атрофия ягодичной мускулатуры и контрактура сгибателей и мышц, приводящих бедро. Для достижения благоприятных результатов оперативного лечения существенное значение имеет правильное ведение больных в послеоперационном периоде, своевременное и квалифицированное применения физических факторов и лечебной гимнастики.

Целью ЛФК в этом периоде является расширение запаса двигательных навыков и улучшение функционального состояния нервно-мышечного аппарата, улучшение соматического и психоэмоционального состояния детей, общее укрепление организма, улучшение кровообращения в ягодичных мышцах, обучение расслаблению мышц, совершенствование координационных движений. Для увеличения запаса двигательных навыков и улучшения координации движений ребенка следует обучить правильному и чёткому выполнению упражнений и изолированному сокращению и расслаблению мышц, а также выполнению именно тех упражнений, которые будут необходимы ему после операции, например сгибанию и максимальному отведению нижней конечности с опорой на скользящей плоскости. Комплекс ЛФК состоит из упражнений, направленных на укрепление мышц в целом и оказывающих избирательное влияние на отдельные мышечные группы. Сюда включаются упражнения на растягивание приводящей группы мышц и сгибателей бедра, укрепление средней и малой ягодичных мышц. Занятия проводятся групповым, а для детей дошкольного возраста игровым методом. Тем самым налаживается контакт с больным ребенком и ведется подготовка к предстоящим занятиям в послеоперационном периоде.

Физиотерапевтическое лечение предусматривает общее ультрафиолетовое облучение, электростимуляцию ослабленных мышц. Больным одновременно назначается избирательный массаж.

II — период иммобилизации при открытом вправлении с деторсионно-варизирующей, укорачивающей остеотомией бедра продолжается 2-3 недели, с реконструкцией вертлужной впадины до 4-5 недель. Иммобилизация осуществлялась полуторной кокситной гипсовой повязкой в положении сгибания под углом 30°, угол отведения — 35-45° в зависимости от величины ацетабулярного угла. При недоразвитии переднего края вертлужной впадины осуществляем внутреннюю ротацию, при недоразвитии заднего края конечность не ротируется.

Одной из ведущих причин развития асептического некроза головки бедра в послеоперационном периоде является компрессия суставных поверхностей (И.И. Мирзоева с соавт. 1976, К.С. Садырбаев с соавт. 1982). С целью профилактики асептического некроза головки бедра нами разработана методика разгрузки тазобедренного сустава. Для этого в повязку вгипсовываются кронштейны в верхней трети бедра и на сегменте тазового пояса. К кронштейнам крепятся кольца от аппарата Илизарова, которые соединяются между собой тремя штангами. Гипсовая повязка рассекается циркулярно в области тазобедренного сустава и осуществляется дистракция между кольцами до 5 мм.

Задачи лечебной гимнастики: укрепление мышц спины, живота, ягодичных мышц, внутренних ротаторов бедер и супинаторов стоп (при плоскостопии), растяжение и расслабление напряженных мышц, предупреждение контрактур в тазобедренных суставах, раздражение ростковых зон крыши вертлужной впадины. Лечебная физкультура в этом периоде направлена на повышение общего тонуса организма, улучшение функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Назначают упражнения общеукрепляющего характера, вовлекающие мускулатуру верхних конечностей, спины, живота, другой нижней конечности. Дыхательная гимнастика назначается с целью предупреждения гипостатической пневмонии. Больного несколько раз в день поворачивают. А.Ф. Каптелин (1969) в этот период не рекомендует производить изометрические (статическое) напряжение мышц оперированной конечности. Со второго-третьего дня после операции на область раны начинаем применять УВЧ-терапию, которая способствует стимуляции репаративных процессов, оказывает противоболевое и противовоспалительное действие. Процедуры отпускаются в олиготермических дозах, ежедневно по 6-10 минут (5-7 сеансов). С 8-го дня через гипс на область тазобедренного сустава назначается переменное магнитное поле низкой частоты, обладающее седативным и общеукрепляющим действием, кроме этого, отмечается усиление обменных процессов, кровообращения, трофики тканей. Продолжительность воздействия 10-20 минут на одно поле; процедуры проводим ежедневно, на курс до 15-20 воздействий. Целесообразно с целью сегментарного воздействия назначать УФО на неоперированный тазобедренный сустав. Для повышения реактивности и улучшения репаративных свойств назначалась витаминотерапия (витамины группы В, витамины А, С, Д), глюконат кальция в возрастных дозах, алоэ, Фибс, никотиновая кислота, противовоспалительные препараты (нимесил, ортофен, индометацин), иммуномодуляторы (левамизол, АТФ), хондропротекторы (румалон, мукартрин, артенатон), курантил, контрикал, метилурацил, препараты Са (кальцевита, кальций-сандоз форте, кальцинова), остеогенон.

III период реабилитации начинается через 2-6 недель после операции, когда ребенку меняем гипсовую повязку на отводящую шину Виленского с применением манжеточного вытяжения с грузом 1-2 кг.

Делится на два этапа:

1. этап пассивных движений в коленных, тазобедренных суставах.

2. этап пассивно-активных движений.

Задачи первого этапа — увеличить объем пассивных движений в оперированном суставе. Этот период лечения начинается после снятия передней стенки тазобедренной повязки. Сохранение основной повязки дает возможность без нарушения иммобилизации оперированной конечности рано начать восстановление движений в тазобедренных суставах.

Целью лечения на данном этапе является достижение максимальной амплитуды движений в оперированном суставе, укрепление разгибателей, отводящих мышц бедер, внутренних ротаторов бедра, укрепление мышц спины, живота, особенно косых, тренировка супинаторов стоп, подготовка тазобедренных суставов к осевой нагрузке.

Лечебная гимнастика начинается с пассивных упражнений с постепенно возрастающей амплитудой движений и сменой положения в коленном и тазобедренном суставах. Назначается щадящий режим двигательной активности. Для разгрузки головки бедра методист осторожно осуществляет тракцию конечности по оси и через 1 неделю назначают активные упражнения. Сразу по снятию гипсовой повязки применяют озокерит или парафин 3-4 раза на область коленного сустава оперированной конечности, а затем на область тазобедренного сустава на 30-40 минут при температуре 40-45 ежедневно, всего 20-25 процедур. Для стимуляции процессов энхондрального костеобразования кроме озокеритовых аппликаций применяем амплипульс на поясничную область, электрофорез кальция, фосфора и аскорбиновой кислоты, трипсина, новокаина и никотиновой кислоты.

Обращается внимание на расслабление мышц живота и тазобедренного сустава, чтобы движения осуществлялись в тазобедренном суставе без участия таза. Ребенка более старшего возраста следует научить контролю за правильностью выполнения этого упражнения наложением ладоней на передне-верхние ости подвздошных костей. Затем присоединяют пассивные движения на отведение и внутреннюю ротацию бедра. В этот период ребенка обучают повороту на живот через здоровую ногу с отведенной и поддерживаемой методистом оперированной ногой.

В положении лежа на животе производится разгибание конечности в тазобедренном суставе при сгибании в коленном суставе до 90 градусов.

Одновременно с лечебной гимнастикой применяют специальные укладки 2 раза в день по 40-60 мин при помощи шин или валиков, дающие возможность дозировано и целенаправленно менять положение в тазобедренном суставе.

С уменьшением болевой реакции и приучением больного к пассивным движениям в комплекс специальной лечебной гимнастики включаются активные движения.

Ребенку разрешается сидеть. Все мероприятия направлены на достижение максимальной амплитуды движений в оперированной конечности, профилактику контрактур, наращивание силы и выносливости мышц, дальнейшее укрепление организма. Конечность в этот период должна находиться в положении сгибания, умеренного отведения и обычно внутренней ротации. Ежедневно с помощью валиков оперированная нога укладывается в положение максимального сгибания. Первостепенное значение приобретают индивидуальные занятия методиста с больным, которые проводятся 1-2 раза в день по 20-40 минут. При разработке комплекса упражнений должны обязательно учитываться характер оперативного вмешательства, центрация и устойчивость головки бедра, особенности послеоперационного состояния вертлужной впадины, головки и шейки бедра, оперирующий хирург знакомит методиста с особенностями операции, они совместно определяют оптимальные положения конечности при разработке, ее интенсивность, объем движений. При недоразвитии переднего края вертлужной впадины и сохранении возрастной антеверсии шейки бедра головка лучше центрируется при внутренней ротации и движения следует разрабатывать в этом положении конечности с посте¬пенным увеличением ротационных движений внутрь, а наружную ротацию начинаем осуществлять через 1-1,5 месяца. Наоборот, при недоразвитии внутреннего края вертлужной впадины — внутренняя ротация может привести к вывихиванию головки кзади. При вальгусном положении шейки бедра, недостаточно развитой крыши вертлужной впадины приведение бедра надо проводить крайне осторожно, так как возможна релюксация головки. После снятия гипсовой повязки проводится дозированная нагрузка на различные отделы вертлужной впадины, в зависимости от рентгенологических данных и учитывая показатели индекса стабильности, косвенно говорящем о развитии различных отделов вертлужной впадины.

На 40-50 день после снятия гипса включаем упражнения на приведение в оперированном суставе. К концу второго месяца занятий сгибание в тазобедренном суставе достигает 80-90°, отведение — 40°, приведение — 10°.

При хорошей подвижности в тазобедренном суставе и положительной динамике рентгенологической картины приступаем ко II этапу — укреплению мышц тазобедренного сустава с акцентом на разгибательно-отводящую мускулатуру с помощью активных упражнений. Наша задача на этом этапе — приблизить амплитуду активных движений к амплитуде пассивных. В комплекс вводятся упражне¬ния на удержание конечности на весу вначале с помощью методиста, затем самостоятельно.

Все процедуры сочетаются с массажем мышц спины, живота, оперированной конечности. Массаж в этот период проводят общий с элементами растирания, разминания, но исключением элементов рубления, так как у детей отмечаются дистрофические изменения в тазобедренных суставах, а в позвоночнике на фоне дистрофических изменений позвонков имеется большая подвижность межпозвоночных дисков. Массаж в комплексе лечебных мероприятий применяется после снятия гипсовой повязки. В начале осуществляется легкий поверхностный массаж, включающий поглаживание, которое оказывает успокаивающее действие, но способствующее усилению крово- и лимфообращения оперированной конечности, рассасыванию инфильтратов в мышцах и снятию болевого синдрома, ограничивающего объем движений в тазобедренном суставе. Физиолечение в этот период зависит от задач, предъявляемых к нему. Для облегчения разработки движений в суставах назначаются парафин-озокеритовые аппликации, фонофорез с лидазой или террилитином, грязелечение, для улучшения трофических процессов в тканях, повышения тонуса мышц — индуктотермия, массаж и электростимуляция мышц нижних конечностей, для усиления консолидации — электрофорез с кальцием и фосфором и т.п. Во второй половине этого периода используется и механотерапия.

При выписке больного инструктор по лечебной физкультуре обучает родителей основным приемам массажа и комплексу упражнений. Ребенок выписывается в отводящей шине с исключением нагрузки на конечность.

III — период продолжается 8-9 месяцев, через 2,5-3 месяца после операции. Ребенок госпитализируется в стационар для удаления металлических конструкций, так как к этому времени наступает консолидация костных фрагментов. Задачей этого периода является дальнейшее увеличение движений в оперированном суставе, общая тренировка всего организма и укрепление мышц спины, живота, оперированной конечности и особенно ягодичных мышц. Широко используются занятия на блоковой системе, укрепленной к кровати больного. Таз фиксируется с помощью ремней, съемной гипсовой повязки. В этот период продолжают использовать различные укладки в крайних положениях, манжеточное вытяжение за конечность.

Продолжаются упражнения I-II периодов, но с большей частотой и интенсивностью. Добавляются новые, более активные упражнения в положении лежа на спине, животе и сидя. В положении лежа на спине производятся пассивное и активное сгибание в тазобедренном и коленном суставах, подтягивание пятки к ягодичной области, поднятие ног вверх с выпрямлением в коленном суставе, отведение конечности в положении разгибания и сгибания в тазобедренном суставе, ротационные движения. Выполняются упражнения лежа на животе, приподнимание головы и туловища с напряжением мышц спины. Из положения сидя достать носки ног руками. Через 4-6 месяцев отводящую шину снимают, разрешают ездить на трехколесном велосипеде, велотренажере. Кроме лечебной физкультуры для восстановления функции тазобедренного сустава большое значение имеет физиотерапия. Для этих целей назначают аппликации озокерита, парафина, чередуя с электрофорезом 5% раствором новокаина и никотиновой кислоты по поперечной методике на область тазобедренного сустава. Плотность тока 0,03-0,05 МА/см, длительность процедуры 15 минут, на курс лечения 15-20 процедур. Стационарные курсы лечения больных мы осуществляем в течение месяца через каждые 1,5-2 месяца. Один из наиболее сложных вопросов реабилитации — сроки нагрузки на ноги. Ранняя нагрузка не способствует увеличению объема движений. Преждевременная нагрузка на диспластический сустав, как правило, заканчивается развитием дистрофических изменений головки бедра. При отсутствии осложнений оптимальным сроком для поднимания больного на ноги мы считаем срок 10 месяцев-1 год. При внесуставных операциях ребенок становится на ноги через 6 месяцев. Дозированная нагрузка на различные элементы вертлужной впадины (крышу, передний и задний ее края) начинается после снятия гипсовой повязки через 1-1,5 месяца после вправления. Через 10 месяцев после вправления ребенка начинают ставить на ноги и через год обучают правильной ходьбе.

IV — период начинается спустя 10-12 месяцев после оперативного вмешательства и продолжается около полутора лет. Основной задачей этого периода является увеличение достигнутого объема движений, укрепление мышц, обучение больного правильной ходьбе — вначале с помощью костылей. Длительной постельное содержание способствует утрате порочного стереотипа ходьбы. Однако требуется специальное обучение правильной походке, равномерными шагами без покачивания. Перед обучением ходьбе необходимо выработать у ребенка чувство устойчивости при стоянии и научить его ходьбе на месте, обращая внимание на правильную позу. При первых самостоятельных шагах целесообразно поддерживать его за специальные лямки, использовать «ходунки». Воспитанию правильной походки и увеличению длины шага способствует дорожка со следами стоп, ходьба вначале должна быть непродолжительной (5-10 минут) постепенно удлиняя до 30 минут, и чередуется с отдыхом. В этот период наряду с ходьбой используются активные упражнения в положении стоя. Назначают приседания и маховые движения ногой с поддержкой. Начиная с четвёртого периода целесообразно использовать упражнения в бассейне. После того, как больным разрешается ходьба с полной нагрузкой на конечность, продолжается диспансерное наблюдение. Лечение в этот период направлено, как правило, на профилактику коксартроза и проводится в амбулаторных условиях по месту жительства (2 раза в год), в условиях – стационара (желательно, один раз в год) и периодически — в ортопедических санаториях.

Эффективность восстановительного лечения контролируется изучением в динамике рентгенологических, биомеханических и электрофизиологических данных.

Ерекешов А.Е., Разумов А.А.

Врожденный вывих бедра у детей

Опубликовал Константин Моканов

Источник