Реактивный артрит внесуставные проявления

Реактивный артрит является системным заболеванием с множеством внесуставных проявлений. Клиническая картина включает симптомы периферического артрита (острый или подострый олигоартрит с преимущественным поражением суставов нижних конечностей), энтезита, тазового и аксиального синдромов (вовлечение позвоночника с развитием сакроилеита), а также множество симптомов, не связанных с поражением опорно-двигательного аппарата (Таблица 25) (Казакова Т.В., 2010).

Таблица 25. Клинические проявления реактивного артрита и частота их встречаемости (Казакова Т.В., 2010)

| Синдром | Симптомы и частота (%) | Частота встречаемости |

Суставные и скелетные проявления | ||

Периферический артрит | Артрит крупных суставов нижних конечностей, несимметричный, острый, недеструктивный олигоартрит | 15-30% |

«Сосискообразные» пальцы | 16% | |

Энтезопатии | Боли в пятке, тендинит ахиллова сухожилия, боль в проекции большеберцового бугра | 30% |

Тазовый и аксиальный синдромы | Воспалительная боль в нижнем отделе спины: сакроилеит | 14-19% |

Спондилит | 12-26% | |

Воспаление связок и сухожилий вместе их прикрепления к седалищному бугру | 15-30% | |

Внесуставные (нескелетные) проявления | ||

Глаз | Конъюнктивит | 35% |

Ирит | 5% | |

Кератит, эписклерит | ||

Мочеполовая система | Уретрит, простатит | 80% |

Геморрагический цистит, цервицит | ||

Желудочно-кишечный тракт | Диарея, эндоскопические признаки поражения кишечника | 25-70% |

Кожа и слизистые | Бленнорагическая кератодермия | 5-30% |

Эрозивный круговидный баланит | 4-20% | |

Язвы слизистой оболочки полости рта | 5-10% | |

Гиперкератоз ногтей | 6-12% | |

Узловая эритема | ||

Сердечно-сосудистая система | Поражения аорты, нарушения проводимости по данным ЭКГ | 5-14% |

Почки | Протеинурия, микрогематурия, асептическая пиурия | |

В литературе имеются единичные сообщения об изменении состояния поджелудочной железы (ПЖ) и печени у взрослых пациентов с реактивными артритами, которое проявляется увеличением содержания аминотрансфераз в крови, эхогенной плотности поджелудочной железы и диффузными изменениями печени. Учитывая структурно-функциональную незрелость гепатобилиарной системы иподжелудочной железы у детей и незрелость их ферментативной системы при реактивном артрите можно ожидать развития функциональной недостаточности поджелудочной железы, дискинезии желчевыводящих путей и сфинктерной дисфункции на фоне триггерной инфекции, активного иммунного ответа организма и проводимой медикаментозной терапии (Яновская Е.А., 2013).

Важнейшая особенность реактивного артрита – серонегативность по иммунологическим маркерам РА и СКВ, которые никогда не определяются при РеА. Важнейшим условием дифференциальной диагностики является установление наличия инфекции, а также локализации ее очага, в связи с этим обязательно обследование пациента/пациентки у оториноларинголога, стоматолога, урологу или гинеколога. Очень важна диагностика латентных урогенитальных инфекций, для чего обязательно должны быть взяты не только мазки, нои соскобы со слизистых оболочек уретры или цервикального канала, в которых могут быть выявлены хламидии, микоплазмы, уреаплазмы.

При остром или подостром течении РеА продолжительностью до 6 мес рентгенологические изменения в пораженных суставах отсутствуют. При затяжном течении РеА (более 6 мес) выявляется околосуставной эпифизарный остеопороз. При хроническом течении РеА на суставных поверхностях образуются ревматоидоподобные эрозии (узуры). Деструктивные изменения ианкилозы для РеА не характерны.

Если у пациента с РеА появляется боль искованность в пояснице, необходимо назначить рентгенографию крестцовоподвздошных сочленений и позвоночника. Сакроилеит и спондилоартрит при реактивном артрите протекают без анкилозирования, тогда каканкилозирующий спондилоартрит и сакроилеит являются специфическими признаками болезни Бехтерева.

Для РеА характерна хронологическая связь с инфекцией: артрит развивается впериод реконвалесценции или спустя небольшое время после выздоровления отинфекционного заболевания (от 1 нед до1 мес). Если после выздоровления прошлоболее 1 мес, хронологическая связь считается утраченной, и диагноз РеА маловероятен. В острую фазу инфекционного процесса РеА развивается редко (но при гематогенном инфицировании суставов возможен инфекционный артрит).

Для РеА наиболее характерно ассиметричное воспаление периферических суставов, как правило асимметричный мигрирующий моноолигоартрит с поражением от 1 до 5 суставов, а также околосуставных мягкотканных структур (энтезопатии).Возможно поражение крестцовоподвздошных сочленений (сакроилеит) и суставов позвоночника (спондилоартрит).

При РеА на фоне латентныхмочеполовых инфекций и после острыхкишечных инфекций более характерно поражение суставов нижних конечностей, апосле носоглоточных и вирусных инфекций и на фоне стоматологических инфекций чаще воспаляются суставы верхних конечностей. Возможно поражение височно-нижнечелюстных суставов, грудино-ключичных, ключично-акромиальных иреберно-грудинных сочленений.

Основа реактивного артрита – острый или подострыйэкссудативный синовит, поэтому в пораженных суставах доминируют экссудативные изменения – боль, воспалительный отек (припухлость), гипертермия и гиперемия, нарушение функции сустава. Нехарактерныдля РеА хронический пролиферативныйсиновит, эрозирование суставных поверхностей и деструкция субхондральной кости, подвывихи, девиации и анкилозирование суставов (в отличие от РА).

Поражение периферических суставов сопровождается воспалением мягкотканных околосуставных структур – энтезопатиями (энтезитами). Воспаляются околосуставные синовиальные сумки (бурситы), поражается сухожильно-связочный аппарат (лигаментиты, тендиниты, теносиновиты). Наиболее частые примеры энтезопатий при РеА – талалгия (боли в пятке), подпяточный бурсит, подошвенный фасциит, ахиллодиния (боли в ахилловом сухожилии), ахиллотендинит, ахиллобурсит.

При РеА, ассоциированных с антигеном HLAВ27, могут появляться признаки других заболеваний этой группы – болезниБехтерева, псориаза, неспецифическогоязвенного колита, увеита.

Часто поражаются крестцово-подвздошные сочленения (неанкилозирующий сакроилеит), в редких случаях воспаляются межпозвонковые фасеточные суставы (неанкилозирующий спондилоартрит). Длясакроилеита характерна боль и скованность в пояснице, напоминающая люмбоишиалгию при грыжах межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.

При спондилоартрите появляется боль искованность в нижнем отделе позвоночника, напоминающая дорсалгию при остеохондрозе и спондилоартрозе. Боль и скованность в спине и пояснице усиливаются ночью и утром, а днем на фоне движений уменьшаются.

При РеА, ассоциированных с антигеном HLA-В27, возможны внесуставные системные проявления – поражение глаз (конъюнктивит, эписклерит, склерит, ирит, иридоциклит, увеит), кожи (псориазоподобные высыпания), кишечника (эрозивно-язвенный проктосигмоидит).

На фоне РеА, спровоцированного носоглоточной инфекцией, возможно поражение сердца неревматический (инфекционно-аллергический) кардит (миокардит илимиоперикардит). Комбинация кардита исуставного синдрома после перенесенной носоглоточной инфекции напоминаетклинические проявления острой ревматической лихорадки, однако в отличие отревмокардита при неревматическом кардите не поражается эндокард и клапанныйаппарат и не формируются пороки сердца.

Варианты течения реактивного артрита:

- острое (до 3 мес);

- подострое (от 3 до 6 мес);

- затяжное (от 6 мес до 1 года);

- хроническое (более 1 года);

- рецидивирующее.

Для РеА, спровоцированных острымиинфекционными заболеваниями (острыекишечные, носоглоточные, вирусные инфекции), характерно острое или подостроеполностью обратимое течение продолжительностью от 1 до 6 мес. Для РеА на фонехронических мочеполовых инфекций характерны вялое, затяжное течение, склонность к рецидивированию и хронизации. Возможно прогрессирующее течение РеА свовлечением новых суставов и постепенной генерализацией суставного синдрома; исход такого РеА – хронический ревматоидоподобный полиартрит.

‹‹ Предыдущая Следующая ››

Автор материала: Булгакова Яна Сергеевна, кандидат биологических наук, ООО Сайнсфайлз

Также стоит почитать:

Медицинские центры, врачи

Опросы, голосования

Источник

Реактивный артрит — воспалительное заболевание с поражением суставов, развивающееся после перенесения некоторых инфекций (мочеполовые, кишечные, носоглоточные).[3]

Заболевание относится к группе серонегативных спондилоартритов. В большинстве случаев ассоциируется с острой или персистирующей кишечной (вызываемой энтеробактериями) или урогенитальной хламидийной инфекцией, но может быть связан и с инфекциями дыхательных путей, вызываемых микоплазмами и хламидиями. Имеются данные о возможной связи и с некоторыми паразитарными заболеваниями.

Комплекс симптомов, включающий артрит, конъюнктивит, уретрит или цервицит, колит и характерные поражения кожи, называется синдром Рейтера.

История[править | править код]

Термин «реактивный артрит» впервые введен финскими учеными К. Aho, K. Sievers и Р. Ahvonen, в 1969 году описавшими возникновение артрита при энтероколите, вызванном иерсиниями. При этом подчеркивался «реактивный», стерильный характер артритов и полагалось, что в синовиальной жидкости и синовиальной оболочке отсутствуют инфекционные агенты и их антигены.

Позже, по мере развития методов визуализации и лабораторной диагностики, в суставной среде больных были обнаружены внутриклеточные включения Chlamydia trachomatis, фрагменты ДНК и РНК микробов, а также циркулирующие иммунные комплексы. Позднее было выяснено, что в норме сустав не является стерильным и в нем зачастую присутствует различные микроорганизмы.

По мере изучения была выявлена тесная взаимосвязь реактивного артрита с антигеном HLA–B27. Было обнаружено, что антитела к ряду микроорганизмов перекрестно реагируют с HLA-B27 и могут повреждать при иммунном ответе собственные ткани организма.

Этиология[править | править код]

На сегодняшний день способность вызывать реактивный артрит выявлена у многих микроорганизмов[4][5]:

- Возбудители кишечных инфекций:

- Yersinia enterocolitica

- Yersinia pseudotuberculosis

- Salmonella enteritidis

- Salmonella typhimurium

- Shigella flexneri

- Shigella sonnei

- Shigella Newcastle

- Giardia lamblia

- Entamoeba histolytica

- Campylobacter jejuni

- Clostridium difficile

- Blastocystis hominis

- Clostridium difficile

- Возбудители урогенитальных инфекций:

- Chlamydia trachomatis

- Gardenella vaginalis

- Ureoplasma ureolyticum

- Mycoplasma hominis

- Trichomonas vaginalis

- Возбудители инфекций дыхательных путей:

- Mycoplasma pneumoniae

- Chlamydophila pneumoniae

- Klebsiella pneumoniae

- Mycobacterium tuberculosis

- Neisseria gonorrhoea

- Cryptosporidia

- Возбудители неспецифических инфекций:

- Бруцелла

- Стрептококки

- Стафилококки

- Leptospira

- Боррелии

- Toxoplasma gondii

Эпидемиология[править | править код]

После перенесенной хламидийной урогенитальной инфекции реактивный артрит развивается в 1—3 % случаев. После кишечной — в 1,5—4 % случаев.

Заболевают люди в возрасте 20—40 лет, чаще мужчины. Урогенитальный реактивный артрит возникает у мужчин в 20 раз чаще, чем у женщин, энтероколитический — в 10 раз чаще.

Имеются данные, что у носителей антигена НLA-B27 после перенесенных кишечной или хламидийной инфекции артрит развивается в 50 раз чаще, чем у не имеющих этого антигена.

Патогенез[править | править код]

В развитии реактивного артрита выявлен феномен перекрестного реагирования антител к возбудителю с антигеном HLA-B27 главного комплекса гистосовместимости организма хозяина. Возможным объяснением этого является теория «молекулярной мимикрии» — структурное сходство белков клеточной стенки бактерий с белками клеток больного человека.

Существует несколько иммунологических гипотез патогенеза реактивного артрита.

- Антиген-презентативная гипотеза: согласно ей комплекс HLA-B27 способен представлять на себе микробные пептиды, вызывающие артрит. Взаимодействуя с цитотоксическими CD8 Т-лимфоцитами, они вызывают лизис клеток хрящевой ткани и воспалительный процесс.

- Нарушения сборки тяжелых цепей антигена HLA-B27: предложена в 2000 году R. A. Colbert (англ. R. A. Colbert) и соавторами. Согласно ей, под воздействием полисахаридов микробных клеток нарушается синтез тяжелых цепей антигена HLA-B27. Это ведет к нарушению активности макрофагов, снижает эффективность их иммунного ответа и уничтожения бактериальных клеток, и может приводить к развитию воспаления в суставе.

- Цитокиновая гипотеза. Предложена J. Sieper (англ. J. Sieper) в 2001 году. Основана на исследованиях, показывающих дисбаланс цитокинов у больных реактивными артритами. Выявлено снижение Тh1-иммунного ответа (продукция ИФ-γ, ФНО-α, ИЛ-2 и ИЛ-12) в пользу Th2-иммунного ответа (синтез ИЛ-4 и ИЛ-10). При этом в макрофагах синовиальной жидкости снижается продукция ИФ-γ и ФНО-α и увеличивается продукция ИЛ-4, что способствует персистенции бактерий в суставе. Данная гипотеза находится в разработке и до настоящего времени окончательно не сформулирована.

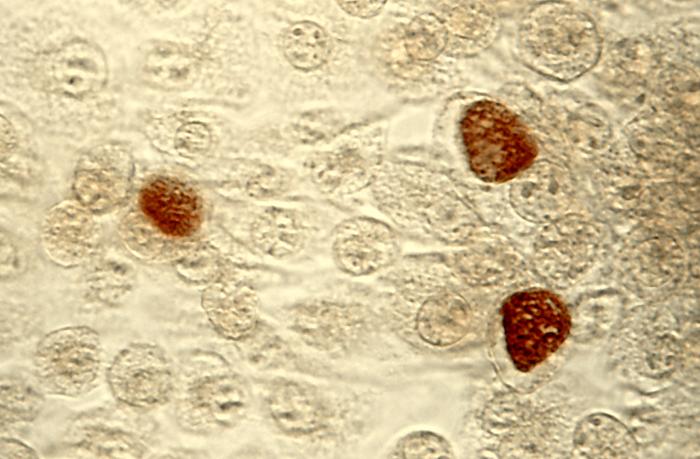

В настоящее время положение о реактивных артритах как стерильных утратило свою актуальность. Одним из важных достижений в изучении реактивных артритов в настоящее время является то, что инициирующие артрит микроорганизмы, в частности хламидии, диссеминируют в сустав. Доказательством этому служит обнаружение методом амплификации нуклеиновых кислот жизнеспособных хламидий в суставной оболочке и суставной жидкости. Несмотря на это, при рутинной диагностике хламидии из сустава выделить практически невозможно. Считается, что хламидии «рекрутируются» в сустав синовиальной оболочкой в составе макрофагов и дендритных клеток. Последние, вероятно, непосредственно в суставе стимулируют специфический Т-клеточный иммунный ответ. Это подтверждается тем, что синовиальная оболочка на 50% состоит из макрофагов, так что в суставе, как правило, неизбежно захватывание из кровотока тех или иных частиц. Чаще это происходит в крупных и средних суставах (коленных, голеностопных), подвергающихся микротравмам в результате того, что они несут опорную нагрузку. По данным разных авторов, хламидии определяются в суставе с последующим культивированием в развивающихся куриных эмбрионах и в живых клетках более, чем в половине случаев (53%). При культивировании определяют как типичные, так и L-формы. И те и другие, таким образом, могут персистировать в синовиальной оболочке. [6]

Клиническая картина[править | править код]

- Поражение суставов: Развивается в течение месяца после перенесенной инфекции. Поражаются преимущественно крупные суставы нижних конечностей (коленные, голеностопные, больших пальцев) с одной стороны. Также могут быть вовлечены и другие суставы, редко более шести, часто возникает артрит крестцово-подвздошных суставов (сакроилеит) и вышележащих отделов позвоночника.

- Поражение сухожилий: Вместе с суставами часто поражаются и сухожилия, в месте их прикрепления к кости, сухожильные сумки пальцев стоп и кистей с развитием дактилита.

- Поражение слизистых оболочек: Конъюнктивит — чаще малосимптомный или бессимптомный, кратковременный. Могут развиваться неинфекционные уретрит, кольцевидный баланит, цервицит, эрозии полости рта, увеит.

- Поражение кожи: Кератодермия (keratoderma blennorrhagica) — безболезненное ороговение кожи с высыпаниями в виде папул и бляшек чаще на подошвенной части стоп и ладонях.

- Поражение ногтей: Чаще выявляется на пальцах стоп: жёлтое окрашивание, шелушение и разрушение ногтя.

- Системные проявления: Увеличение лимфоузлов, особенно паховых. Перикардит, миокардит, приводящий к нарушениям проводимости сердца; недостаточность аортального клапана, плеврит, воспаление почек (гломерулонефрит). Возможно развитие полиневрита.

Синдром Рейтера[править | править код]

Классическое проявление реактивного артрита, сочетает в себе «триаду Рейтера»: поражение суставов (артрит, синовит), глаз (конъюнктивит, увеит), и слизистых мочеполовых органов (уретрит). В случае присоединения кожных проявлений (кератодермия) носит название «тетрада Рейтера». Впервые описана Бенджамином Броди, а затем в 1916 году немецким военным врачом Гансом Конрадом Рейтером у переболевшего дизентерией солдата.

В настоящее время рассматривается как особая форма реактивного артрита.

Заболевание начинается через 2—4 недели после перенесенной хламидийной или кишечной инфекции, чаще с поражения урогенитального тракта. Наиболее частые пусковые агенты — Chlamydia trachomatis и Shigella flexneri 2а, а также их сочетание.

Диагностика[править | править код]

Диагностические критерии[править | править код]

Критерии III Международного совещания по реактивному артриту (Берлин, 1996 г.):

- Периферический артрит:

- Асимметричный

- Олигоартрит (поражение до 4 суставов)

- Преимущественное поражение суставов ног

- Инфекционные проявления:

- Диарея

- Уретрит

- Возникновение за 2—4 недели до развития артрита

- Лабораторное подтверждение инфекции:

- При наличии клинических проявлений инфекции — желательно

- При отсутствии явных клинических проявлений инфекции — обязательно

- Критерии исключения — установленная причина развития моно- или олигоартрита:

- Спондилоартрит

- Септический артрит

- Кристаллический артрит

- Болезнь Лайма

- Стрептококковый артрит

Дифференциальная диагностика[править | править код]

- Септический артрит: протекает в виде моноартрита. Отличается высоким лейкоцитозом синовиальной жидкости (20 000—100 000/мкл), положительные результаты бактериального посева.

- Вирусный артрит могут вызывать вирусы краснухи, парвовирус, аденовирус, вирус гепатита B, вирусы герпеса различных типов, вирус паротита, энтеровирусы, Коксаки-вирусы и др. В анамнезе часто прослеживается связь с вирусной инфекцией или вакцинаией. В клинике более выражен синдром артралгический синдром (боли в суставах), чем артритический (отек, гиперемия). В течение 1—2 нед симптомы исчезают без остаточных явлений.

- Постстрептококковый артрит: появляется на фоне или спустя 1—2 нед после перенесенной стрептококковой инфекции, характеризуется одновременным вовлечением средних суставов, повышением титра антистрептококковых антител. Часто у больных выявляются хронические очаги инфекции в носоглотке (тонзиллит, фарингит, гайморит). Действие НПВП может оказаться замедленным, улучшение лабораторных показателей незначительным.

- Ревматоидный артрит: отличается клиника. Специальных маркеров не существует. При реактивном артрите происходит воспаление сухожилий, из-за этого частый симптом — боль в пятке. Представляет сложности для дифференцирования в случае дебюта у молодых людей олигоартритом, несимметричности поражений и серонегативности. Требуется тщательный поиск триггерных инфекций, динамическое наблюдение.

- Анкилозирующий спондилит: Единственное отличие — это рентген КПС (крестцово-подвздошного сочленения) и тазобедренных суставов: если сакроилеит односторонний или отсутствует, то это реактивный артрит (БР), а если двухсторонний (не менее второй стадии) либо односторонний (не менее третьей стадии) — то анкилозирующий спондилит. Но для ранней диагностики этот метод не годится, так как описанные изменения проявляются лишь после нескольких лет болезни. Есть все основания считать, что затянувшийся реактивный артрит перейдёт в анкилозирующий спондиартрит, который может считаться следующей стадией развития болезни.

- Псориатический артрит: трудности возникают при развитии артрита ранее появления кожных симптомов. Для исключения реактивности проводится поиск триггерных инфекций и наблюдение в динамике.

- Болезнь Лайма: имеет характерный эпиданамнез: пребывание в эндемических зонах, укус клеща. В крови выявляются антитела к роду Borrelia.

- Туберкулезный артрит: имеются общие симптомы туберкулеза: интоксикационный синдром, субфебрилитет, вегетативные нарушения. Боли в суставах преимущественно в ночное время, явления артрита. Диагноз подтверждается рентгенологическими данными, анализом синовиальной жидкости, биопсией синовиальной оболочки.

Лабораторная диагностика[править | править код]

К обязательным исследованиям относятся: общий анализ крови, мочи, выявление хламидий и антител к ним, исследование на наличие ВИЧ-инфекции, гонококков, исследование кала на Salmonella, Shigella, подтверждение отсутствия антиядерных антител и ревматоидного фактора.

| Исследование | Результат |

|---|---|

| Общий анализ крови | лейкоцитоз, повышение СОЭ, нормохромная анемия. |

| Общий анализ мочи | возможна протеинурия, микрогематурия, лейкоцитурия |

| АТ, ПЦР к хламидиям | часто положительны |

| АТ к гонококкам | положительны только в случае микст-инфекции |

| Анализ кала | Возможно выявление сальмонелл, шигелл |

| Антиядерные АТ | Отсутствуют |

| Ревматоидный фактор | Отсутствует |

Дополнительные исследования включают анализ синовиальной жидкости. Признаками достоверного диагноза реактивного артрита являются:

низкая вязкость синовиальной жидкости, плохое образование муцинового сгустка, лейкоцитоз (5000—10 000/мкл) с преобладанием сегментоядерных нейтрофилов. В отличие от септического артрита, нехарактерно снижение концентрации глюкозы.

Инструментальные исследования[править | править код]

Обязательные: рентгенологическое исследование пораженных суставов. Характерно: изменения могут быть замечены только при длительном течении заболевания; возможно выявление одностороннего сакроилеита, чаще у носителей антигена HLA-B27. Грубые изменения кости и хряща (оссификаты) нехарактерны.

Дополнительные: эхокардиография (выявление поражения аортальных клапанов).

Лечение[править | править код]

Исход болезни тесно связан с уничтожением (эрадикацией) возбудителя, в связи с чем необходимо длительное применение антибактериальных препаратов.

Цели симптоматического лечения — устранение болей и воспаления в суставах.

Лечение обычно проводится амбулаторно, госпитализации требуют случаи тяжелого артрита с системными проявлениями, неясные случаи, требующие уточнения диагноза.

Немедикаментозное лечение[править | править код]

Показан двигательный режим: покой пораженной конечности в течение первых двух недель заболевания, однако фиксация сустава и иммобилизация не показаны. Холод на пораженный сустав. В дальнейшем назначается ЛФК по индивидуальному плану.

Необходимости придерживаться специальной диеты нет.

Лекарственная терапия[править | править код]

1. Антибактериальная терапия имеет первостепенную важность в случае выявления хламидийной инфекции, проводится длительно. Применяются препараты в основном трех групп, действующих на внутриклеточные микроорганизмы: макролиды, фторхинолоны и тетрациклины.

Препараты выбора:

- Доксициклин 0,3 г в сутки, внутрь в 2 приёма в течение 30 дней;

- Азитромицин 1 г в сутки в первый день, затем по 0,5 г/сут внутрь в течение 30 дней;

- Кларитромицин 0,5 г в сутки, внутрь в 2 приёма в течение 30 дней;

- Спирамицин 9 МЕ в сутки, в 3 приёма в течение 30 дней.

Препараты второго ряда (при непереносимости или неэффективности вышеуказанных ЛС):

- Офлоксацин 600 мг в сутки внутрь в 2 приёма в течение 30 дней;

- Ципрофлоксацин 1500 мг в сутки, внутрь в 2 приёма в течение 30 дней;

- Ломефлоксацин 400—800 мг в сутки, внутрь в 1-2 приёма в течение 30 дней.

В случае энтероколита эффективность антибиотиков не доказана.

2. НПВП — оказывают симптоматическое действие: снимают боль и воспаление суставов.

- Диклофенак внутрь 2-3 мг/кг/день в 2-3 приема;

- Напроксен внутрь 15-20 мг/кг/день в 2 приема;

- Ибупрофен внутрь 35-40 мг/кг в 2-4 приема;

- Нимесулид внутрь 5 мг/кг в 2-3 приема;

- Мелоксикам внутрь 0,3-0,5 мг/кг в 1 прием.

Все без исключения НПВП оказывают негативное влияние на желудок и почки! Поэтому небходимо использовать наименьше возможную дозу.

При приеме НПВП необходимо следить за анализами крови для контроля почек и печени. Также обязательно использовать препараты для защиты желудка (Омепрозол и др.)

3. Глюкокортикоиды — при тяжелом течении артрита применяются для внутрисуставного введения. Необходимым условием является исключение септического артрита.

4. Иммуносупрессоры — применяются при тяжелом и затяжном течении,

появлении признаков спондилоартрита, высокой активности артрита.

- Сульфасалазин 2—3 / г/сут.;

- Метотрексат по 7,5—15 мг/нед. (Не используется в современном лечение реактивных артритов. Не является препаратом выбора так как не показал эффективности в исследованиях в группе серонегативных спондиартритов);

- Азатиоприн 150 мг/сут (Не используется в современном лечение реактивных артритов. Не является препаратом выбора, так как не показал эффективности в исследованиях в группе серонегативных спондиартритов).

Течение и прогноз[править | править код]

Продолжительность первичного случая в среднем составляет 3—6 мес. Зачастую симптомы сохраняются до 12 и более месяцев. Отмечается большая склонность к развитию рецидивов у больных с синдромом Рейтера, как из-за возможности реинфицирования, так персистирования хламидийной инфекции.

Исход острого в хронический артрит наблюдается у 20—50 % больных.

В 15 % случаев развивается тяжелое нарушение функции суставов.

Наиболее тяжелое протекание реактивного артрита — у ВИЧ-инфицированных больных.

Сроки временной нетрудоспособности при остром течении составляют 30—60 дней, при подостром — 35—65 дней, при обострении хронического — 30—35 дней.

При затяжном течение реактивного артрита имеется большая вероятность перехода его в одно из хронических заболеваний группы серонегативных спондиартритов (Анкилозирующий спондилит).

Профилактика[править | править код]

Профилактика реактивного артрита сводится к профилактике вызывающих его инфекций: соблюдение гигиенического режима в отношении кишечных инфекций, кипячение воды, мытьё рук, соблюдение правил хранения и приготовления пищи. Людям, имеющим положительный антиген HLA-B27, рекомендуется профилактический приём антибиотиков во время путешествий (норфлоксацин по 0,4 г 2 раза в сут). Для профилактики хламидиоза применяются средства защиты при случайных половых контактах.

См. также[править | править код]

- Анкилозирующий спондилит

- Артрит

- Синдром Рейтера

- Ревматизм

- Ревматоидный артрит

- Хламидиоз

- Кишечная инфекция

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Клинические рекомендации для практикующих врачей. Раздел «Ревматология»

- Е. С. Жолобова Е. Г. Чистякова Д. В. Дагбаева. Реактивные артриты у детей — диагностика и лечение. Лечащий врач#02/07

Источник