Ревматоидный артрит распространенность в россии

Большая часть сложностей в организации медицинской помощи заключается в проявлении общих проблем в системе здравоохранения России:

1) Значительная часть медицинской помощи и лекарственного обеспечения находится в зоне ответственности субъектов. При наличии одинаковых сложностей в разных регионах, решение можно получить только при прямом взаимодействии с каждым регионом;

2) Недостаточное количество врачей и низкая осведомленность терапевтов об особенностях диагностики и лечения ревматических заболеваний. На основании штатных нормативов, утвержденных Минздравом России — в стране должно быть 2890 ревматологов, по данным РРА «Надежда» в России не более 1500 ревматологов. В некоторых городах расстояние от города проживания пациента с РЗ до ближайшей медоганизации, где есть ревматолог, — более 800 км;

3) Оплата обследования и лечения пациентов зависит не от фактически оказанного объема медицинской помощи, а рассчитывается в соответствии с фиксированным усреднённым тарифом и по заранее запланированным общим объемам медицинской помощи (это касается и лекарственного обеспечения).

Наличие плановой системы приводит к тому, что при росте заболеваемости и потребности в лекарствах или медпомощи людям своевременно не предоставляются таковые. Например, пока план по квотам ВМП не утвержден и не прошла оплата от ОМС, больница не может оказать медпомощь по ВМП. А пока не прошли плановые закупки лекарств пациенты не могут получить эти препараты);

4) Наличие множественных источников финансирования лекарственного обеспечения и медицинской помощи. А именно: поликлиники — региональная система ОМС, региональный бюджет, федеральный бюджет, больницы — тарифы КСГ/МЭС из региональной системы ОМС, тарифы ВМП из федеральной системы ОМС. В итоге неизвестно, сколько всего денег выделено и потрачено на медицинскую помощь пациентам с ревматическими заболеваниями;

5) Лекарственное обеспечение людей с РЗ зависит от наличия справки об инвалидности (без инвалидности практически невозможно получить современные дорогостоящие лекарства). При этом, если улучшения зафиксированы, а инвалидность снята, пациент перестаёт получать квоту на пожизненное лекарственное обеспечение, что снова пагубно сказывается на развитии болезни;

6) Назначение генно-инженерных биопрепаратов по основному действующему веществу, не по торговому наименованию. Такое положение дел приводит к тому, что в рамках одного курса лечения человек может получить лекарства, произведенные разными компаниями, что пагубно сказывается на его состоянии здоровья. В заявках, подаваемых в регион на покупку препарата нельзя указать конкретные наименования препаратов, то есть человек никогда не знает, какой препарат ему выдадут в следующий раз;

7) Несовершенство организации системы контроля качества лекарств. При появлении нежелательных реакций на препарат человек должен обратиться к врачу. Врач может (но не обязан) записать, какие именно нежелательные реакции выявлены. После этого врач может (но не обязан) заполнить соответствующую форму и отправить в Росздравнадзор. После этого в медорганизацию приходит проверка из Росздравнадзора, которая зачастую находит нарушения в деятельности медорганизации, и медорганизация должна заплатить шрафы за выявленные нарушения. Как следствие, мотивация врача фиксировать официально нежелательные явления и сообщать об этом в Росздравнадзор в данной ситуации крайне низкая. Проще устно посоветовать купить лекарство другого производителя или назначить препарат с другим действующим веществом, если человек не может себе позволить покупку лекарства за свой счет. Кроме того, в большинстве регионов лекарственное обеспечение и медицинская помощь для людей с ревматическими заболеваниями осуществляется по остаточному принципу, т. к. заболевания не отнесены ни к перечню социально значимых заболеваний, ни к перечню орфанных заболеваний. Международная проблема — оценка смертности при ревматических заболеваниях: на фоне данных заболеваний существенно увеличивается риск сердечно-сосудистых, легочных, почечных, онкологических заболеваний, что является причинами смерти при ревматических заболеваниях, при этом в отчетностях по причинам смерти значится не ревматическое заболевание, а, например, лимфома или инфаркт.

Как следствие, очень сложно доказать, что ревматические заболевания не только являются одной из основных причин инвалидизации населения, но так же оказывают влияние и на показатели смертности;

8) Отсутствие или неполнота общенациональных регистров по ревматическим заболеваниям. Таким образом, мы не можем точно сказать, сколько у нас людей в стране с какими ревматическими заболеваниями, сколько человек какие препараты получают, сколько человек в каких препаратах нуждаются, но не получают. Все данные являются оценочными и сильно расходятся с данными Минздрава.

Источник

Ревматоидный артрит – хроническое заболевание с неизвестной этиологией и сложным многокомпонентным патогенезом, которое характеризуется выраженным аутоиммунным воспалением с пролиферацией синовиальной оболочки суставов, поражением внутренних органов и систем, многолетним персистированием активности воспаления и постепенным разрушением структур суставов и периартикулярных тканей.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Распространенность ревматоидного артрита (РА) среди взрослого населения составляет 0,5–2% (у женщин от 65 лет – около 5%). У женщин заболевание встречается в 2–3 раза чаще, чем у мужчин.

РА поражает все возрастные группы, включая детей и лиц пожилого возраста. Пик начала заболевания приходится на 40–55 лет.

До недавнего времени в течение первых 5 лет болезни более 40% больных РА становились инвалидами.

ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Основные клинические проявления РА включают:

- полиартрит (в дебюте заболевания возможен моноартрит или олигоартрит);

- утреннюю скованность суставов более 30 минут;

- утомляемость, ухудшение общего самочувствия.

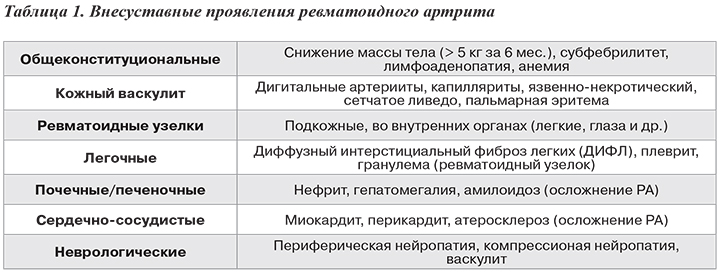

При высокой активности заболевания отмечаются внесуставные проявления РА (табл. 1).

При сохранении активности воспаления в суставах при РА развиваются деструктивные повреждения: околосуставной остеопороз, сужения суставной щели, краевые кисты, эрозии, вплоть до полного коллапса сустава, анкилозы. Возможно разрушение как мелких, так и крупных суставов, в первую очередь тазобедренных и коленных.

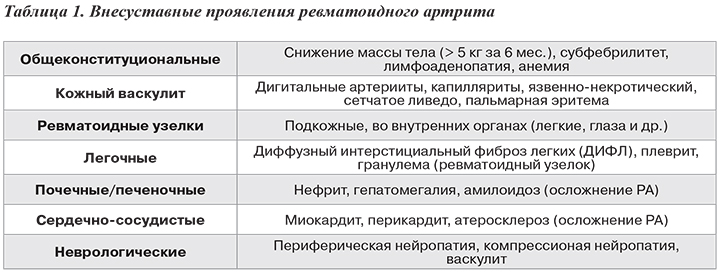

Последние классификационные критерии РА, выработанные совместно Европейской антиревматической лигой (EULAR) и Американским колледжем ревматологов (ACR) позволяют проводить раннюю диагностику заболевания (табл. 2). В этих критериях каждый признак заболевания имеет определенное балльное значение в зависимости от вклада в возможность установления диагноза. Суммарный балл, позволяющий установить диагноз РА, составляет не менее 6.

Для диагностики клиницист должен определить количество воспаленных (припухших) суставов. В сомнительных случаях возможно проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ультразвукового исследования мелких суставов кистей и стоп. Обязательно исследование специфических маркеров РА: ревматоидного фактора (РФ) и антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП). Длительность синовита и острофазовые показатели (СОЭ, СРБ) имеют минимальное балльное выражение.

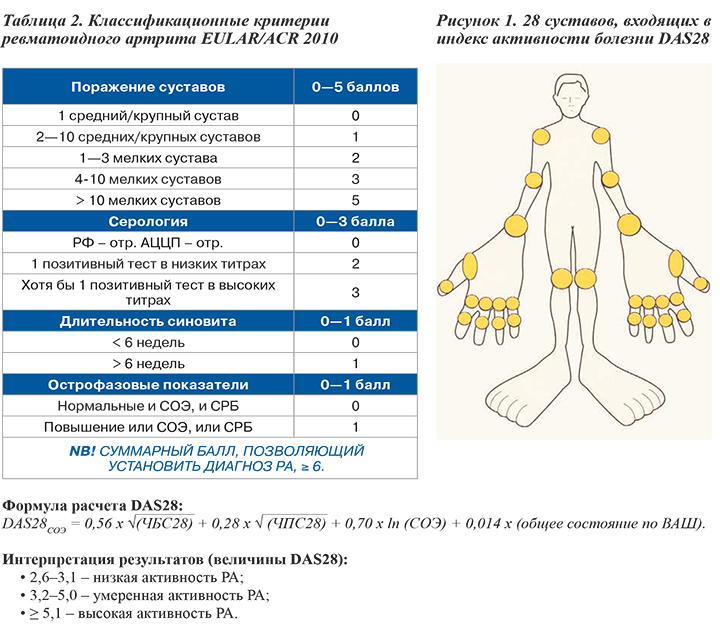

Активность РА определяется по составному индексу DAS28 (Disease activity score по 28 суставам). При вычислении этого индекса берутся в расчет следующие показатели:

- число болезненных суставов (ЧБС) из 28 наиболее часто поражаемых при РА суставов (рис. 1);

- число припухших суставов (ЧПС) из 28 наиболее часто поражаемых при РА суставов (рис. 1);

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) или уровень C-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови;

- оценка общего состояния больного с использованием 100-мм визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).

Отметим, что в интернете имеется онлайн-калькулятор для вычисления индекса DAS28 (www.das-score.nl): при его использовании врачу надо только вставить значения ЧБС, ЧВС, СОЭ и оценку общего состояния больного по ВАШ.

Обобщенная классификация РА, важная в контексте формулировки диагноза, принята на пленуме правления Ассоциации ревматологов России (АРР) в 2007 г. Она основана на 8 критериях, включая активность заболевания (величина DAS 28):

- Основной диагноз:

- РА серопозитивный (код по МКБ-10 М05.8);

- РА серонегативный (М06.0);

- особые клинические формы РА:

- синдром Фелти (М05.0);

- болезнь Стилла взрослых (М06.4);

- вероятный РА (М05.9; М06.4; М06.9).

- Клиническая стадия:

- очень ранняя (продолжительности РА

- ранняя (РА 6–12 мес.);

- развернутая (РА > 1 года при наличии типичной симптоматики РА);

- поздняя (РА ≥2 лет + выраженная деструкция мелких (3–4 стадии) и крупных суставов, наличие осложнений).

- Активность болезни:

- 0 = ремиссия (DAS28

- 1 = низкая (2.6

- 2 = средняя (DAS28 3,2 5,1);

- 3 = высокая (DAS28 >5,1).

- Внесуставные проявления:

- ревматоидные узелки;

- кожный васкулит (язвенно-некротический, инфаркты ногтевого ложа, дигитальный артериит, ливедо-ангиит);

- васкулит других органов;

- нейропатия (мононеврит, полинейропатия);

- плеврит (сухой, выпотной), перикардит (сухой, выпотной);

- синдром Шегрена;

- поражение глаз (склерит, эписклерит, васкулит сетчатки).

- Инструментальная характеристика:

- наличие эрозий (по данным рентгенологического исследования, МРТ, УЗИ):

- эрозивный;

- неэрозивный;

- рентгенологическая стадия (1–4) по Штейнброкеру (табл.3).

- Дополнительная иммунологическая характеристика:

- АЦЦП-позитивный;

- АЦЦП-негативный.

- Функциональный класс:

- I – полностью сохранены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность;

- II – сохранены самообслуживание, профессиональная деятельность, ограничена непрофессиональная деятельность;

- III – сохранено самообслуживание, ограничены профессиональная и непрофессиональная деятельность;

- IV – ограничены самоо…

Н.В. ЧИЧАСОВА

Источник

В начале апреля в Москве завершила свою работу V Школа

ревматологов «Современные стандарты диагностики и лечения ревматических

заболеваний», которая собрала ведущих российских и зарубежных

специалистов с целью обсуждения проблемы диагностики и терапии

ревматологических заболеваний, а также вопросов доступности мировых

инноваций российским пациентам, страдающим ревматоидным артритом.

Ревматоидный артрит — хроническое

заболевание, неизбежно приводящее к инвалидности. По оценкам различных

экспертов, ревматоидным артритом сегодня страдает более 20 миллионов

человек во всем мире. В России общее количество больных ревматоидным

артритом (по неофициальным данным) составляет около 800 тысяч. По

данным же официальной статистики таких больных в России насчитывается

немногим более 300 тысяч. Такое расхождение связано с тем, что зачастую

врачи (как правило, специалисты общей практики, к которым на первичный

прием приходит такой пациент) не могут поставить правильный диагноз

из-за большого количества «масок», которые может принимать ревматоидный

артрит в своем начале.

Коварство болезни заключается еще и в том, что очень

часто поражаются не только суставы, но и внутренние органы. И как

следствие этого, возникает проблема «скрытой смертности», когда

многие больные умирают, например, от сердечного недостаточности, на

самом деле вызванной ревматоидным поражением сердца. При отсутствии

своевременной диагностики и надлежащего лечения почти половина больных

в течение первых 5-6 лет после постановки диагноза получает

инвалидность.

Пол Эмери, профессор ревматологии, Университет Лидс

(Великобритания) подчеркнул: «Самая главная задача специалистов — это

подавить воспаление на всех уровнях, и не важно, как это сделать, важно

это сделать так, чтобы лечение было максимально эффективным.

Основная проблема заключается в том, что во многом успех лечения

зависит от того, насколько быстро мы можем диагностировать заболевание

и назначить оптимальное лечение. В Европе сегодня широко применяется

МРТ диагностика для оценки типа и тяжести заболевания. По ее

результатам мы индивидуально разрабатываем схему лечения каждого

пациента»

Сегодня для лечения ревматоидного артрита в медицинской

практике широко используются различные методы медикаментозной терапии,

а также и хирургическое вмешательство. Но последнее достижение, которое

может предложить пациентам современная ревматология — это терапия

«биологическими агентами», которые точечно воздействуют и подавляют

ненормально активные В-лимфоциты, являющиеся основными факторами

развития воспалительных процессов в суставах.

По словам Пола Эмери, стандартом лечения

ревматоидного артрита на сегодняшний день является метотрексат. При

неэффективности данной терапии пациенту назначаются биологические

препараты, в том числе моноклональные антитела к В-лимфоцитам —

ритуксимаб. Это очень эффективная схема терапии, потому что она

позволяет достичь ремиссии у тех пациентов, у которых ранее проводимая

терапия оказалась неэффективной. Кроме того, опубликованы

предварительные результаты международных многоцентровых исследований,

показавших высокую эффективность тоцилизумаба — нового биологического

препарата для лечения ревматоидного артрита.

Евгений Насонов, академик РАМН, профессор, директор ГУ

Институт Ревматологии РАМН, Президент Ассоциации Ревматологов России

отметил: «Российские ревматологи сегодня активно используют

биологические препараты, уже ставшие незаменимыми в лечении

ревматоидного артрита. Это стало прорывом в мировой медицине. Такие

препараты, как ритуксимаб, позволяют значительно приостановить развитие

болезни, поддерживать качество жизни пациентов на высоком уровне даже у

тех пациентов, которым ранее ничего не помогало. Теперь самое главное,

чтобы государство обратило еще большее внимание на проблему

ревматоидного артрита и помогло обеспечить наших больных этими

современными препаратами».

В отличие от стран Европы, где действуют более совершенные

схемы лекарственного обеспечения пациентов, в России эта проблема стоит

достаточно остро. Более 20% пациентов — в большинстве случаев с

тяжёлыми, прогрессирующими формами ревматоидного артрита, нуждаются в

лечении моноклональными антителами — инновационными биологическими

препаратами. К сожалению, на данный момент такое лечение доступно

немногим более 1% от числа официально зарегистрированных больных.

Источник