Сколиоз на фоне остеопороза

Ñêîëèîç

Ñêîëèîç òÿæåëîå ïðîãðåññèðóþùåå çàáîëåâàíèå ïîçâîíî÷íèêà è îêîëîïîçâîíî÷íûõ òêàíåé, êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì äóãè èñêðèâëåíèÿ ïîçâîíî÷íîãî ñòîëáà è ïîâîðîòîì ïîçâîíêîâ âîêðóã ñâîåé îñè â òó èëè èíóþ ñòîðîíó (òîðñèåé). Ñàìî ñëîâî «ñêîëèîç» ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è îáîçíà÷àåò â ïåðåâîäå «èñêðèâëåíèå». Íà÷àëî çàáîëåâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà äåòñêèé âîçðàñò, åãî ïèê íà ïåðèîä ìàêñèìàëüíîãî ðîñòîâîãî ñêà÷êà â ïóáåðòàòå, à ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðîñòà ñàìè èçìåíåíèÿ â ïîçâîíî÷íèêå óæå íå ïðîãðåññèðóþò, íî è íå ïðîõîäÿò, ïîýòîìó ãîâîðÿò, ÷òî âûëå÷èòü ñêîëèîç ó âçðîñëîãî íåâîçìîæíî.

Ïðè÷èíû è ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ ñêîëèîòè÷åñêîé áîëåçíè äî êîíöà íå èçâåñòíû. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî áîëüøàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò íàñëåäñòâåííîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè, à òàêæå ìíîæåñòâó äðóãèõ ôàêòîðîâ îò ðîäîâûõ òðàâì äî èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Çäåñü íóæíî îãîâîðèòüñÿ, ÷òî ðå÷ü èäåò î ïîäëèííîì ñòðóêòóðíîì ñêîëèîçå ñ òèïè÷íûìè èçìåíåíèÿìè â êîñòíîé òêàíè ïîçâîíî÷íèêà è îêîëîïîçâîíî÷íûõ ñâÿçêàõ, à íå î òàê íàçûâàåìûõ êîìïåíñàòîðíûõ èëè íåñòðóêòóðíûõ ñêîëèîçàõ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêàòü íà ïî÷âå ñóùåñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû, ìûøö, îêîëîïî÷å÷íîé êëåò÷àòêè.

Äëÿ ñòðóêòóðíîãî ñêîëèîçà õàðàêòåðíû ðàííèå èçìåíåíèÿ ÷àñòåé òåëà îòíîñèòåëüíî ñðåäíåé îñè. Âîîáùå, ñëîæíîñòü â ïîíèìàíèè ðàçâèòèÿ ñêîëèîçà è ïðîáëåìû â åãî ëå÷åíèè âîçíèêàþò èç-çà ìíîãîìåðíîñòè íàðóøåíèé: ïîçâîíî÷íèê èñêðèâëÿåòñÿ â ïåðåäíåçàäíåì è áîêîâîì íàïðàâëåíèÿõ ïëþñ òîðñèÿ òî åñòü âðàùåíèå âîêðóã åãî âåðòèêàëüíîé îñè. Áåç ïðîâåäåíèÿ ðåíòãåíîâñêîãî èññëåäîâàíèÿ èëè òîìîãðàôèè ïîñòàâèòü òî÷íûé äèàãíîç íåëüçÿ.

Ó÷àñòîê ïîçâîíî÷íèêà, â êîòîðîì ïåðâè÷íî âîçíèêàåò íàðóøåíèå åãî ñòðóêòóðû ñ òîðñèåé ïîçâîíêîâ, íàçûâàþò ïåðâè÷íîé äóãîé èñêðèâëåíèÿ, èëè ãëàâíîé êðèâèçíîé. Çà ïðåäåëàìè îáëàñòè ãëàâíîé êðèâèçíû ïîçâîíî÷íèê êàê âûøå, òàê è íèæå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî íîðìàëüíûì. Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíàÿ êðèâèçíà î÷åð÷èâàåò çîíó ïîðàæåíèÿ.

Êàê ïðàâèëî, ïðè èñòèííîì ñêîëèîçå èìååòñÿ îäíà ãëàâíàÿ êðèâèçíà. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ðàâíîâåñíîå ïîëîæåíèå ãîëîâû íàä óðîâíåì êîðïóñà (à ýòî ïðîèñõîäèò âûíóæäåííî èç-çà îñîáîãî ãëàçíîãî ðåôëåêñà, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ ãîðèçîíòàëüíûì âûðàâíèâàþùèì), â ïîçâîíî÷íèêå âîçíèêàþò äâå äóãè ïðîòèâîèñêðèâëåíèÿ íàä ó÷àñòêîì ïîðàæåíèÿ è ïîä íèì.  ðåçóëüòàòå ìû èìååì òðè çîíû êðèâèçíû îäíó ãëàâíóþ è äâå êîìïåíñèðóþùèå.

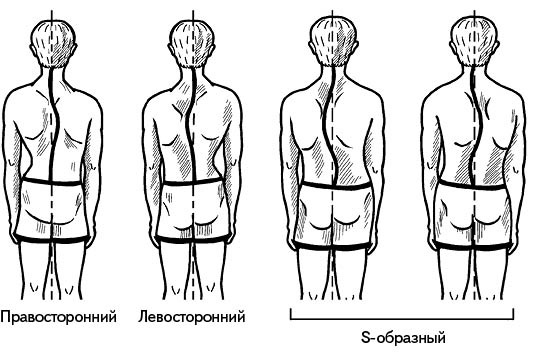

Ýòà ôîðìà ñêîëèîçà âíåøíå î÷åíü íàïîìèíàåò ëàòèíñêóþ áóêâó S, ïîýòîìó òàêîé ñêîëèîç ïîëó÷èë íàçâàíèå S-îáðàçíîãî. Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì ãëàâíîé äóãè êðèâèçíû ñêîëèîçû äåëÿò íà ïðàâî è ëåâîñòîðîííèå. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñêîëèîçà, êîãäà åùå íå ñôîðìèðîâàëèñü äóãè ïðîòèâîèñêðèâëåíèÿ, åãî íàçûâàþò Ñ-îáðàçíûì (ðèñ. 49).

Ðèñ. 49. Ôîðìû ñêîëèîçà

Íî è ýòî åùå íå âñå.  çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ íàèáîëåå îòäàëåííîé îò ñðåäíåé ëèíèè òî÷êè èñêðèâëåíèÿ ðàçëè÷àþò íåñêîëüêî ëîêàëèçàöèé ñêîëèîçà.

Øåéíî-ãðóäíîé ñêîëèîç èìååò ýòó òî÷êó â ðàéîíå 45-ãî ãðóäíûõ ïîçâîíêîâ. Ïðè ýòîì ðàçâèâàþòñÿ àñèììåòðèÿ ëèöåâîãî ñêåëåòà, íàäïëå÷èé, êðèâîøåÿ, ðàííèå äåôîðìàöèè ãðóäíîé êëåòêè. Îäíàêî âíóòðåííèå îðãàíû ñòðàäàþò ìàëî, îòìå÷àþòñÿ äåôåêòû ñêîðåå êîñìåòè÷åñêîãî ïîðÿäêà.

Ãðóäíîé ñêîëèîç ðàçâèâàåòñÿ ñ âåðøèíîé èñêðèâëåíèÿ â îáëàñòè 79-ãî ãðóäíûõ ïîçâîíêîâ. Îí ÷àùå áûâàåò ïðàâîñòîðîííèì. Ýòî íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíî ïðîòåêàþùàÿ ôîðìà çàáîëåâàíèÿ. Ðàíî âîçíèêàþò äåôîðìàöèè ãðóäíîé êëåòêè òàê íàçûâàåìûå ðåáåðíûå ãîðáû, ñèëüíî ñòðàäàþò îðãàíû ãðóäíîé ïîëîñòè ñåðäöå è ëåãêèå, âïëîòü äî ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ëåãî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.

Ïîÿñíè÷íî-ãðóäíîé ñêîëèîç õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì âåðøèíû èñêðèâëåíèÿ íà óðîâíå 1012-ãî ãðóäíûõ ïîçâîíêîâ. Ïðè ïðàâîñòîðîííåé åãî ôîðìå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò ãðóäíîé ôîðìû. Òàê æå áûñòðî ðàçâèâàþòñÿ äåôîðìàöèè ãðóäíîé êëåòêè è íàðóøåíèÿ â ðàáîòå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì.

Ïîÿñíè÷íûé ñêîëèîç ðàçâèâàåòñÿ ñ âåðøèíîé èñêðèâëåíèÿ íà óðîâíå 12-ãî ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ. Îí îòëè÷àåòñÿ ìåäëåííûì ïðîãðåññèðîâàíèåì è ðåäêèì ðàçâèòèåì ôóíêöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ. Íî ó âçðîñëûõ íà åãî ôîíå äîâîëüíî ðàíî (â 2030 ëåò) ðàçâèâàåòñÿ îò÷åòëèâî âûðàæåííûé ïîÿñíè÷íûé îñòåîõîíäðîç ñî âñåìè òèïè÷íûìè ïðîÿâëåíèÿìè.

È íàêîíåö, êîìáèíèðîâàííûé ñêîëèîç ñ äâóìÿ ïåðâè÷íûìè äóãàìè èñêðèâëåíèÿ, îäíà èç êîòîðûõ èìååò âåðøèíó íà óðîâíå 89-ãî ãðóäíûõ ïîçâîíêîâ, à âòîðàÿ íà óðîâíå 12-ãî ïîÿñíè÷íûõ. Ýòî òîæå äîâîëüíî íåïðèÿòíàÿ ôîðìà, ñêëîííàÿ ê ðàííåìó ïðîãðåññèðîâàíèþ, äåôîðìàöèÿì ãðóäíîé êëåòêè è ðàçâèòèþ áîëåé â ïîÿñíèöå.

Ïî òÿæåñòè òå÷åíèÿ ñêîëèîç òðàäèöèîííî ïîäðàçäåëÿþò íà 4 ñòåïåíè.

1-ÿ ñòåïåíü ñêîëèîçà õàðàêòåðèçóåòñÿ Ñ-îáðàçíîé ôîðìîé äóãè ïîçâîíî÷íèêà, ìàêñèìàëüíîå îòêëîíåíèå âåðøèíû ó÷àñòêà êðèâèçíû îò ñðåäíåé îñè ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 10° (ðåíòãåíîãðàììà â ïîëîæåíèè ëåæà), îòñóòñòâóþò âíåøíèå ïðèçíàêè òîðñèè ïîçâîíêîâ è äåôîðìàöèÿ ãðóäíîé êëåòêè. Âñå õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè ñêîëèîçà âûÿâëÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ïîëîæåíèè îñåâîé íàãðóçêè, òî åñòü ñòîÿ, à â ïîëîæåíèè ðàçãðóçêè ëåæà îíè çíà÷èòåëüíî ñãëàæèâàþòñÿ.

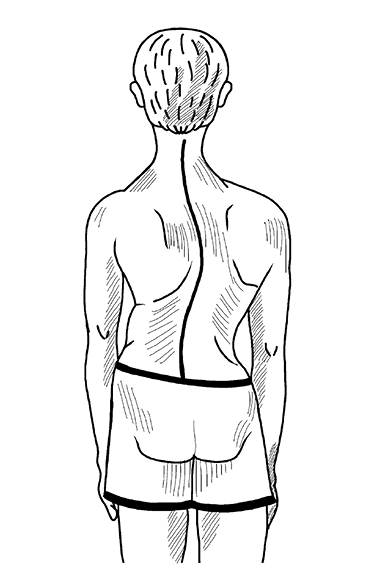

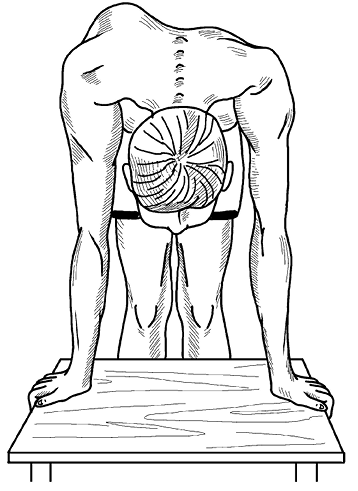

2-ÿ ñòåïåíü ñêîëèîçà îòëè÷àåòñÿ ïîÿâëåíèåì êîìïåíñèðóþùèõ äóã ïðîòèâîèñêðèâëåíèÿ òî åñòü S-îáðàçíîé ôîðìîé (ðèñ. 50). Ìàêñèìàëüíîå îòêëîíåíèå ãëàâíîé äóãè êðèâèçíû îò ñðåäíåé ëèíèè ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 25°. Òîðñèÿ ïîçâîíêîâ äîñòàòî÷íî âûðàæåíà, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ íàëè÷èåì ðåáåðíîãî ãîðáà è ìûøå÷íîãî âàëèêà ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîðîíû (ðèñ. 51).  ïîëîæåíèè îñåâîé ðàçãðóçêè ýòè íàðóøåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ñãëàæèâàþòñÿ. Ðåáåðíûé ãîðá îñîáåííî õîðîøî çàìåòåí ïðè íàêëîíå âïåðåä.

Ðèñ. 50. Ñêîëèîç 2-é ñòåïåíè

Ðèñ. 51. Ðåáåðíûé ãîðá ïðè ñêîëèîçå 2-é ñòåïåíè

3-ÿ ñòåïåíü ñêîëèîçà îòëè÷àåòñÿ îò 2-é åãî ñòåïåíè áîëåå âûðàæåííûì óãëîì îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíåé ëèíèè äî 40°, ñòîéêîé äåôîðìàöèåé ãðóäíîé êëåòêè, íà÷àëîì èçìåíåíèé â îðãàíàõ ãðóäíîé ïîëîñòè.

4-ÿ ñòåïåíü ñêîëèîçà ýòî ñòîéêàÿ äåôîðìàöèÿ ïîçâîíî÷íèêà, çàòðàãèâàþùàÿ âåñü îðãàíèçì. Ïëå÷è è òàç ïåðåêîøåíû, êîðïóñ ôèêñèðîâàíî íàêëîíåí âïðàâî ëèáî âëåâî, ðåáåðíûé ãîðá âûðàæåí êàê ñçàäè, òàê è ñïåðåäè. Óãîë îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíåé ëèíèè ñîñòàâëÿåò áîëåå 40°. Ôóíêöèè âíóòðåííèõ îðãàíîâ íàðóøåíû, îòìå÷àåòñÿ ïîðàæåíèå íåðâíîé ñèñòåìû.

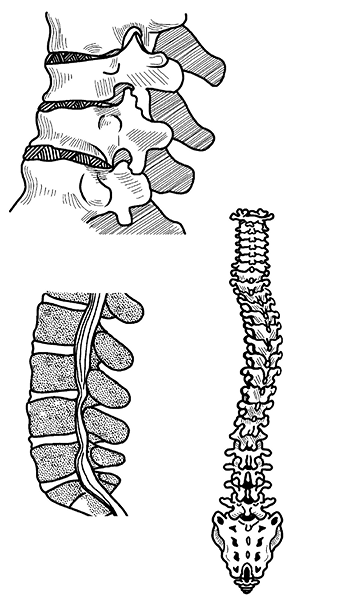

ñàìèõ ïîðàæåííûõ ïîçâîíêàõ îòìå÷àþòñÿ êëèíîâèäíûå äåôîðìàöèè è ïîðàæåíèå ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ, ïîçâîíî÷íûé êàíàë ñóæàåòñÿ, è ïðîèñõîäèò çàùåìëåíèå êàê íåðâíûõ êîðåøêîâ, òàê è ñàìîãî ñïèííîãî ìîçãà (ðèñ. 52).

Ðèñ. 52. Ó÷àñòîê ñêîëèîòè÷åñêîé äåôîðìàöèè

Êðîìå òîãî, ïîçâîíî÷íûå ñâÿçêè ïîäâåðãàþòñÿ îáûçâåñòâëåíèþ, à ìûøöû âîêðóã òîíè÷åñêèì íàðóøåíèÿì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè ÷ðåçìåðíî íàïðÿæåíû, ñ äðóãîé, íàîáîðîò, ðàññëàáëåíû.

Ñ ó÷åòîì âñåãî èçëîæåííîãî íà÷èíàòü ëå÷åíèå ñêîëèîçà íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå, íå ïîçäíåå ïîÿâëåíèÿ 2-é ñòåïåíè. Ïðè÷åì ëå÷åíèå äîëæíî áûòü ïîñòîÿííûì, åæåäíåâíûì, ïîòîìó ÷òî òîëüêî òàê ìîæíî ïðåäóïðåäèòü ïðîãðåññèðîâàíèå çàáîëåâàíèÿ, èçáåæàòü ðàçâèòèÿ òÿæåëûõ ñåðäå÷íî-ëåãî÷íûõ îñëîæíåíèé è ãëóáîêèõ êîñìåòè÷åñêèõ äåôåêòîâ.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò è âîçðàñò ÷åëîâåêà ïðè íà÷àëå ëå÷åíèÿ. Ñàìûé áûñòðûé ïðîãðåññ çàáîëåâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ïóáåðòàòà, ïîýòîìó ãëàâíîå âûÿâèòü çàáîëåâàíèå è íà÷àòü ëå÷åíèå äî íà÷àëà ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ.  ñâÿçè ñ óñèëåííûì ðîñòîì ñêîëèîòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ òàêæå ëàâèíîîáðàçíî óñèëèâàþòñÿ, à ýòîãî äîïóñêàòü íåëüçÿ.

Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ñêîëèîçà äî ñèõ ïîð íå èìååò «çîëîòîãî ñòàíäàðòà», òî åñòü âîçìîæíû è îñëîæíåíèÿ, è äàæå èíâàëèäèçàöèÿ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè. Ïîýòîìó îðòîïåäû áåç îñîáîãî æåëàíèÿ áåðóòñÿ îïåðèðîâàòü òàêèõ ïàöèåíòîâ. Òàê ÷òî åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò ïîìî÷ü íà ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ (êîãäà îïåðèðîâàòü íå âîçüìóòñÿ âîîáùå íåò ïîêàçàíèé), ýòî ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà. Åæåäíåâíî!

ñâÿçè ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì âàðèàíòîâ ëîêàëèçàöèè ñêîëèîçîâ ïîìèìî îñíîâíûõ íàäî ó÷èòûâàòü è èíäèâèäóàëüíûå (à ó êàæäîãî ðåáåíêà îíè ñâîè) ìû íå áóäåì äàâàòü ïîëíûõ êîìïëåêñîâ ëå÷åáíîé ãèìíàñòèêè. Ýòî äåëî ëå÷àùåãî âðà÷à è âðà÷à ËÔÊ. Ïîìíèòå, äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà òàêîé êîìïëåêñ ïîäáèðàåòñÿ ñòðîãî èíäèâèäóàëüíî. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î òåõ óïðàæíåíèÿõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî áóäåò âûïîëíÿòü åæåäíåâíî, ìû ïðèâåäåì ïðèìåðû.

Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà äëÿ ðåáåíêà ñî ñêîëèîçîì íà÷èíàåòñÿ ñ âûáîðà äëÿ íåãî ìàêñèìàëüíî ïîäõîäÿùåãî èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ, â êîòîðîì áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçãðóçêà ïîçâîíî÷íèêà. Ýòî ìîæåò áûòü èñõîäíîå ïîëîæåíèå ëåæà íà æèâîòå èëè íà áîêó ñî ñòîðîíû èñêðèâëåíèÿ, â ðÿäå ñëó÷àåâ ðàçãðóçêó ìîæíî ïîëó÷èòü, òîëüêî ïîäëîæèâ âàëèê èëè ñïåöèàëüíóþ ïîäóøå÷êó ïîä âåðøèíó ãëàâíîé êðèâèçíû. Ðàçãðóçêà ïîçâîíî÷íèêà ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü êðîâîñíàáæåíèå ïîðàæåííîãî ó÷àñòêà è áîëåå ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâîâàòü íà î÷àã äåôîðìàöèè. Îíà îñîáåííî âàæíà äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïðîãðåññèðóþùèìè ôîðìàìè çàáîëåâàíèÿ, à òàêæå ïðè åãî äåêîìïåíñàöèè.

äàëüíåéøåì, ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ óêðåïëåíèÿ ìûøå÷íîãî êîðñåòà è ïîâûøåíèÿ îáùåé âûíîñëèâîñòè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü è óïðàæíåíèÿ ñ èñõîäíûì ïîëîæåíèåì ñòîÿ. Íî òîðîïèòüñÿ çäåñü íåëüçÿ, èíà÷å ìîæíî íàâðåäèòü.

Ïîñëå âûáîðà îïòèìàëüíîãî èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ ìîæíî íà÷àòü ïîäáèðàòü è óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ñîñòàâÿò îñíîâó êîððèãèðóþùåãî êîìïëåêñà. Çäåñü ó÷èòûâàåòñÿ âñå è ñòåïåíü, è ôîðìà, è ëîêàëèçàöèÿ ñêîëèîòè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ.  öåëÿõ êîððåêöèè èñêðèâëåíèé ïîçâîíî÷íèêà ïðèìåíÿþò êàê ñèììåòðè÷íûå, òàê è àñèììåòðè÷íûå óïðàæíåíèÿ. Ïåðâûå âñåãäà ñîõðàíÿþò çà ïîçâîíî÷íèêîì ðîëü ñðåäèííîãî ñòåðæíÿ. Îíè çàñòàâëÿþò íàïðÿãàòüñÿ ãðóïïû ìûøö êàê ñëåâà, òàê è ñïðàâà îò íåãî. Èõ êîððèãèðóþùåå çíà÷åíèå ïðè ñêîëèîçå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ìûøöû â ïîïûòêå ñîõðàíèòü ñèììåòðèþ òåëà íàïðÿãàþòñÿ íåðàâíîìåðíî íà ñòîðîíå âûïóêëîñòè ñèëüíåå, íà ñòîðîíå âîãíóòîñòè ñëàáåå è â áîëüøåé ñòåïåíè òÿíóòñÿ. Ïîñòåïåííî ìûøå÷íàÿ òÿãà ñ îáåèõ ñòîðîí âûðàâíèâàåòñÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó óäàåòñÿ óñòðàíèòü àñèììåòðèþ è äàæå îáðàòèòü âñïÿòü ìûøå÷íóþ êîíòðàêòóðó íà âîãíóòîé ñòîðîíå.

Ñèììåòðè÷íûå óïðàæíåíèÿ ïðîñòû â âûïîëíåíèè, íå òðåáóþò îñîáîãî çíàíèÿ áèîìåõàíèçìîâ âîçíèêøèõ íàðóøåíèé, ïîýòîìó ïðèìåíÿþòñÿ ÷àùå âñåãî.

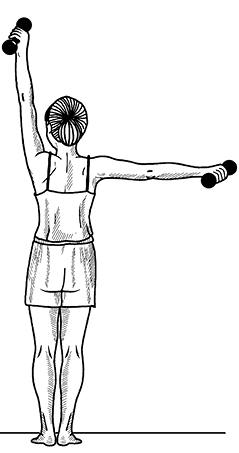

Àñèììåòðè÷íûå óïðàæíåíèÿ äåéñòâóþò ëîêàëüíî, ñ òî÷êîé ïðèëîæåíèÿ â ìåñòå áîëüøîé êðèâèçíû äóãè ïîçâîíî÷íèêà (ðèñ. 53). Èõ ïîäáèðàþò îñîáåííî òùàòåëüíî è ñòðîãî èíäèâèäóàëüíî. Íàïðèìåð, ïðè îòâåäåíèè íîãè â ñòîðîíó âûïóêëîñòè ñêîëèîòè÷åñêîãî èñêðèâëåíèÿ òàç ñìåùàåòñÿ è äóãà ñêîëèîçà óìåíüøàåòñÿ. Ïðè ïîäíèìàíèè ââåðõ ðóêè ñî ñòîðîíû âîãíóòîñòè ïîäíèìàåòñÿ è ïëå÷åâîé ïîÿñ, çà ñ÷åò ÷åãî äóãà ñêîëèîçà îïÿòü æå óìåíüøàåòñÿ. Ïðèìåðíî ïîíÿòíî, êàê ýòî ðàáîòàåò?

Ðèñ. 53. Àñèììåòðè÷íîå óïðàæíåíèå

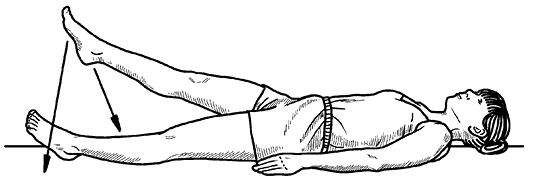

Òî æå ñàìîå íóæíî äåëàòü ïðè êîððåêöèè òîðñèîííûõ íàðóøåíèé.  ýòèõ ñëó÷àÿõ ïîìîãàþò ñïåöèàëüíûå äåòîðñèîííûå óïðàæíåíèÿ, «ñêðó÷èâàþùèå» ïîçâîíî÷íèê â ñòîðîíó, ïðîòèâîïîëîæíóþ òîðñèè (ðèñ. 54). Ïðèìåð: ïðàâîñòîðîííèé ïîÿñíè÷íûé ñêîëèîç êîððåêöèÿ òîðñèè ïðîèçîéäåò ïðè ïåðåíîñå ïðàâîé íîãè ÷åðåç ëåâóþ ñ îäíîâðåìåííûì ïîâîðîòîì òàçà â òó æå ñòîðîíó èç èñõîäíîãî ïîëîæåíèÿ ëåæà íà ñïèíå.

Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè ëå÷åíèè ñêîëèîçà èìåþò äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ. Ïðè ïðàâèëüíîì äûõàíèè ãðóäíàÿ êëåòêà ðàñïðàâëÿåòñÿ, ïîâûøàåòñÿ òîíóñ íå òîëüêî ìåæðåáåðíûõ ìûøö, íî è ìûøö ïîçâîíî÷íèêà. Êðîìå òîãî, ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêîé âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé ñêîëèîçà ñî ñòîðîíû äûõàòåëüíîé ñèñòåìû.

Ðèñ. 54. Äåòîðñèîííîå óïðàæíåíèå

Ñòîëü æå âàæíû è óïðàæíåíèÿ, óêðåïëÿþùèå ðàçíûå ãðóïïû ìûøö, ïîääåðæèâàþùèõ ïîçâîíî÷íèê â åãî ôèçèîëîãè÷åñêîì ïîëîæåíèè. Ñ ýòîé öåëüþ êðàéíå ïîëåçíî ïëàâàíèå.

À åùå î÷åíü âàæíî äîñòè÷ü âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ ðåáåíêîì, îáúÿñíèòü, íàñêîëüêî åìó ñàìîìó íóæíî çäîðîâîå òåëî è â íàñòîÿùåì, è, îñîáåííî, â áóäóùåì. Âåäü áåç åãî ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ íè âûëå÷èòü, íè õîòÿ áû ïðèîñòàíîâèòü ñêîëèîç íåâîçìîæíî. Ðåáåíêó íóæíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìîòèâàöèÿ, è îáåñïå÷èòü åå çàäà÷à ðîäèòåëåé.  áóäóùåì, äàæå ïðè ñêîìïåíñèðîâàííîì ñêîëèîçå, î÷åíü âàæíî ñëåäèòü çà ìàññîé òåëà, ïîòîìó ÷òî èçáûòî÷íûé âåñ íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ôóíêöèÿõ ïîçâîíî÷íèêà, êîòîðûé è òàê óæå íîñèò ñëåäû äåôîðìàöèè.

Источник

Остеопорозом называют заболевание, которое протекает абсолютно незаметно для больного до тех пор, пока не приведет к опасным осложнениям, например, компрессионному перелому позвоночника. При нем кости разрыхляются, становятся ломкими и хрупкими. Это может быть следствием действия как генетических, гормональных, так и алиментарных или лекарственных причин.

остеопороз подвздошной и бедренной кости

остеопороз подвздошной и бедренной кости

Немного об остеопорозе

Иногда остеопороз диагностируется случайно во время спондилографии или рентгенологического исследования. Он является следствием нарушения обмена кальция и фосфора, что приводит к обеднению ими костной ткани и повышению хрупкости позвонков.

Кости сохраняют свою форму благодаря присутствию в них коллагеновых ретикуловых волокон, синтезируемых фибробластами определенного типа. Они связываются между собой содержащими кальций органическими соединениями. Поэтому прочность и твердость костей напрямую зависит от уровня кальция в организме.

Риск развития остеопороза возрастает с возрастом. Чаще от него страдают женщины после наступления менопаузы, поскольку уменьшение уровня эстрогена оказывает непосредственное влияние на анаболические процессы. Пожилые мужчины так же нередко сталкиваются с последствиями этого заболевания, особенно имеющие пристрастие к курению и алкоголю.

Компрессионные переломы позвоночника при остеопорозе наблюдаются у 0,6–1% людей старше 50 лет и у почти 3% старше 75 лет.

Компрессионные переломы позвоночника на фоне остеопороза

При запущенном остеопорозе чтобы получить перелом не нужно прикладывать больших усилий. Кость может внезапно сломаться при подъеме тяжелого предмета, спуске по лестнице и даже при резком движении или поворачивании с одного бока на другой. А если подвергнуться действию травмирующего фактора, например, попасть в аварию или упасть с высоты, вероятность получения одного или нескольких переломов увеличивается в геометрической прогрессии.

При этом именно позвоночник страдает от остеопороза весьма сильно. Он образован 33 позвонками и каждый из них может в любой момент «сплющится» под действием собственно веса тела, если у больного наблюдается тяжелая форма остеопороза. Чаще всего страдают позвонки, несущие наибольшую вертикальную нагрузку: поясничного отдела и 2-х последних грудного отдела.

В таких случаях обычно диагностируют компрессионные переломы. Для них характерно уменьшение высоты тела позвонка. Он как бы сжимается, в результате чего передняя часть приобретает форму клина. Это приводит к изменению естественных прогибов позвоночного столба и возникновению целого ряда симптомов.

В зависимости от тяжести компрессионного перелома различают 3 степени травмы:

- 1 степень – высота позвонка уменьшается менее чем на 30%;

- 2 степень – уменьшение высоты позвонка находится в пределах 30–50%;

- 3 степень – позвонок сплющен более чем на 50%.

Если на фоне остеопороза произошел компрессионный перелом, вероятность получить повторный перелом в течение следующего года составляет 15–25%.

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

Особенности клинической картины при компрессионном переломе позвоночника определяются тем, какой позвонок был поражен. Поэтому у больных могут наблюдаться:

- постоянные боли в области перелома, усиливающиеся в течение суток, при физических нагрузках и способные отдавать в грудную клетку, плечевой пояс, руки, ноги, ягодицы;

- рефлекторное напряжение мышц;

- ограничение подвижности;

- изменение осанки;

- повышенная утомляемость;

- принятие вынужденной позы, попытки уменьшить нагрузку на пораженный позвоночно-двигательный сегмент;

- нарушение работы органов ЖКТ, мочеполовой системы;

- уменьшение роста.

При остеопорозе часто встречаются множественные компрессионные переломы, т. е. травмы 2 и более позвонков. В таких ситуациях наблюдается сочетание симптомов, типичных для повреждения каждого из них.

У пожилых людей иногда компрессионные переломы позвоночника случаются незаметно и не проявляются в дальнейшем. Подобное нельзя назвать положительной особенностью, поскольку с течением времени дефект срастается сам по себе, но формируя неправильную форму и положение позвонка. Это приводит к целому ряду осложнений, среди которых кифотические искривления позвоночника, нарушения осанки, ограничение подвижности и т. д.

В тяжелых случаях вовремя незамеченный компрессионный перелом может осложняться компрессией нервных окончаний и стенозом позвоночного канала, что способно приводить к снижению чувствительности и параличу.

Диагностика компрессионных переломов позвоночника и остеопороза

Диагностика компрессионного перелома – задача травматолога или вертебролога. Изначально врач опрашивает пациента и проводит осмотр. Существует ряд признаков, позволяющих определить наличие поражения позвоночника и предположить перелом одного или нескольких позвонков.

Компрессионные переломы позвоночника диагностируются с помощью рентгена, сделанного в двух проекциях. На полученных снимках так же можно заметить аномальную прозрачность костей, типичную для остеопороза. Более полную картину состояния позвоночника дает только КТ. Если же предполагается повреждение связок, стеноз позвоночного канала, пациентам назначается МРТ.

При наличии неврологической симптоматики может проводиться электромиография, в ходе которой оценивается проводимость нервных импульсов от спинного мозга к конечностям и другим частям тела.

Если предполагается, что причиной компрессионного перелома послужил остеохондроз, проводят ультразвуковую денситометрию. В ходе обследования оценивается скорость прохождения ультразвука через исследуемую кость, что позволяет точно определить ее плотность. Поэтому на основании полученных результатов диагноз опровергается или устанавливается стадия остеопороза.

Лечение компрессионных переломов позвоночника и остеохондроза

При таком диагнозе больным следует обращаться к вертебрологу, который сможет разработать индивидуальную схему лечения и учесть все особенности состояния больного. Неосложненные компрессионные переломы 1 степени обычно лечатся консервативным путем, тогда как для устранения переломов 2 и 3 степени требуется хирургическое вмешательство.

Независимо от выбора тактики лечения, больным назначается медикаментозная терапия, направленная на укрепление костей, разрушенных остеохондрозом. Она включает прием препаратов кальция, терапию ультрафиолетом и специальную диету.

При остеопорозе большое значение отводится диете. Поэтому если при компрессионных переломах позвоночника, возникших при отсутствии этого заболевания, больные могут не столь щепетильно следить за своим питанием, то при диагностировании остеопороза придется соблюдать все рекомендации врача.

Диета при остеопорозе заключается в насыщении рациона продуктами, содержащими в повышенных количествах кальций, фосфор и другие микроэлементы. Это:

- кисломолочные продукты;

- овсяная, гречневая каши;

- бобовые;

- морепродукты и рыба;

- овощи.

Отказаться придется от жирной и высококалорийной пищи, а также от алкоголя, крепкого чая и кофе. Диета дополнит медикаментозное лечение остеопороза и повысит его эффективность.

В большинстве случаев хирургическое лечение компрессионных переломов осуществляется методами чрескожной хирургии. Они отличаются высокой безопасностью и эффективностью, выполняются через точечные проколы мягких тканей и не приводят к образованию существенных косметических недостатков.

В более сложных случаях, когда компрессионный перелом сопровождается развитием нестабильности позвонков или неврологических нарушений применяется транспедикулярная фиксация.

Консервативное лечение компрессионного перелома позвоночника

Первым этапом лечения часто выступает скелетное вытяжение, позволяющее увеличить расстояние между позвонками, что способствует нормализации положения сдавленного позвонка. Сразу же после этого позвоночник фиксируют с помощью гипсовой повязки, ортопедического корсета или реклинатора.

Первое время пациент должен придерживаться строгого постельного режима, причем матрас заменяют жестким щитом или устанавливают специальный ортопедический матрас с высокой степенью жесткости. Все это время больной принимает индивидуально подобранные лекарственные средства, а затем ему назначается ЛФК и физиотерапия.

Медикаментозная терапия

Первоначальной задачей медикаментозного лечения является устранение болевого синдрома. С этой целью пациенту вводятся обезболивающие средства и выполняются новокаиновые блокады. В отдельных случаях боли настолько сильные, что для их купирования применяются наркотические обезболивающие.

При переломах позвоночника, случившихся на фоне остеохондроза, боли часто становятся хроническими и с ними не всегда удается справиться современными обезболивающими средствами.

Также пациентам назначаются:

- кортикостероиды – предназначены для купирования выраженного воспалительного процесса;

- антибиотики – используются при развитии или высоком риске развития инфекционных осложнений, пневмонии и других заболеваний, часто возникающих у лежачих больных;

- иммуномодуляторы – способствуют укреплению иммунитета и естественных защитных сил организма;

- хондропротекторы – препараты, обещающие улучшить течение регенеративных процессов;

- препараты кальция, фосфора, витамина D – способствуют укреплению костной ткани, скорейшему сращиванию перелома и уменьшению риска его повторного появления.

Для каждого пациента препараты подбираются отдельно на основании его состояния. Также индивидуально рассчитывается продолжительность их приема.

ЛФК

Лечебная физкультура – обязательная составляющая консервативного лечения и последующей реабилитации. Буквально, с первых дней лечения назначается дыхательная гимнастика, которая помогает поддерживать тонус мышц. Все упражнения выполняются под наблюдением специалиста с постепенно увеличивающейся интенсивностью.

Затем переходят к активным упражнениям в положении лежа. Еще немного позже к ходьбе и выполнению упражнений из вертикального положения. На каждом этапе нагрузка и продолжительность занятий наращивается постепенно с учетом особенностей физической подготовки больного, характера имеющейся травмы и особенностей восстановления.

Регулярные занятия ЛФК помогают сохранить тонус мышц, разрабатывают суставы и позволяют избежать застойных явлений. Они являются профилактикой пролежней и активизируют всасывание кальция из пищи и получаемых препаратов, что крайне важно при остеопорозе.

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры способствуют скорейшей регенерации позвонков, уменьшают отечность, боли и активизируют обмен веществ в области воздействия. Как правило, больным назначается 10–12 сеансов:

- УФО;

- УВЧ;

- ультразвуковой терапии;

- рефлексотерапии;

- электрофореза с препаратами кальция и фосфора;

- парафиновых и озокеритовых обертываний и пр.

Изначально процедуры проводят через гипс или корсет, но впоследствии переходят к оказанию прямого воздействия. Продолжительность каждого сеанса физического воздействия колеблется от 10 до 15 минут.

Практически одновременно с физиотерапией начинают проводить массаж. Изначально зону поражения вовсе не задействуют, а работают с конечностями и другими частями тела. Но по мере восстановления специалист начинает осторожно прорабатывать мышцы в проекции пораженного позвонка, что усиливает их тонус, способствует восстановлению гибкости позвоночника и уменьшению болей.

Хирургическое лечение компрессионного перелома позвоночника

Проведение операции показано при:

- компрессионных переломах 2 и 3 степени;

- отсутствии эффекта от консервативного лечения;

- нестабильности позвоночника;

- образовании острых осколков;

- поражении нервных корешков или спинного мозга.

Вертебропластика

Вертебропластика – простая в выполнении, безопасная чрескожная операция, отличающаяся высокой эффективностью. Она подразумевает наполнение тела сломанного позвонка специальным композитным составом, названным костным цементом, который быстро затвердевает и обеспечивает позвонку высокую прочность и устранение риска его перелома в дальнейшем.

Сегодня вертебропластика, несмотря на все свои достоинства, наиболее часто применяется именно для лечения компрессионных переломов, возникших на фоне остеопороза.

Операция выполняется под местной анестезией и заключается во введении пункционной иглы в тело позвонка под рентген-контролем. Затем готовят костный цемент и нагнетают его через иглу в позвонок.

Поскольку в состав композитного материала входит рентген-контрастное соединение, нейрохирург может четко контролировать количество введенного костного цемента и степень наполнения позвонка. Состав затвердевает в течение 10 минут, после чего иглу удаляют, а место ее введения закрывают стерильной повязкой.

Используемый костный цемент полностью биосовместим и обладает необходимой вязкостью для предотвращения его вытекания за пределы поврежденного позвонка. Именно это является основной опасностью операции, поскольку застывшие твердые конгломераты могут вызывать компрессию нервов и стеноз позвоночного канала. Но при должной квалификации нейрохирурга подобных осложнений удается избежать. Они наблюдаются только в 3% случаев и обычно устраняются посредством медикаментозной терапии.

Но процедура может быть проведена только при компрессионных переломах с уменьшением высоты позвонка менее чем на 70%. В остальных случаях показана кифопластика.

Кифопластика

Эта чрескожная операция полностью аналогична вертебропластике за одним исключением – перед введением костного цементы в позвоночник внедряют специальный баллон. Посредством заполнения его физиологическим раствором удается восстановить нормальные размеры позвонка и только после этого наполнить его костным цементом и тем самым зафиксировать в нужном состоянии.

Подобное дает существенные преимущества:

- возможность проведения при снижении высоты позвонка более чем на 70%;

- уменьшение риска вытекания цемента за пределы позвонка;

- возможность устранения кифотической деформации позвоночника.

Кифопластика проводится под общим наркозом, поэтому она требует более серьезной подготовки и при тяжелых заболеваниях сердца, почек и некоторых других не может выполняться в силу обусловленных ими высоких интраоперационных рисков.

Транспедикулярная фиксация

Методика транспедикулярной фиксации применяется в осложненных случаях. Она показана при сдавливании нервных корешков или стенозе позвоночного канала фрагментами позвонка, а также развитии нестабильности позвоночника.

Операция более травматичная, чем предыдущие, поскольку выполняется через классический разрез. Но она дает нейрохирургу возможность визуально оценить состояние позвонка, освободить зажатые его частями нервы и устранить риск повреждения спинного мозга.

Хирургическое вмешательство проводится под общим наркозом и подразумевает оголение остистых отростков и дуг позвонков с последующей установкой титановых винтов и пружинистых штанг, которые формируют единую конструкцию. Каждый позвонок имеет суставные и поперечные отростки. Винты монтируются строго в точку их пересечения после просверливания отверстия специальным зондом.

Как только все винты будут установлены, в присутствующие в их головках отверстия вводятся штанги, соединяя конструкцию воедино и обеспечивая равномерное распределение нагрузки при физической активности на все ее составляющие. Поскольку титан является высокопрочным и при этом инертным металлом, такие конструкции способны служить пациентам до конца жизни и не вызывать никаких осложнений.

Реабилитация

Компрессионные переломы позвоночника, особенно возникшие на фоне остеопороза, являются серьезными травмами, которые требуют комплексной реабилитации, независимо от характера проводимого лечения. В легких случаях больные полностью восстанавливаются через 6 месяцев, но в тяжелых случаях реабилитационный период может растянуться до 1,5 и более лет.

Если имела место травма спинного мозга и нервных корешков, иногда не удается добиться полноценного восстановления или человек остается инвалидом.

В течение реабилитационного периода пациентам может быть показано продолжение медикаментозной терапии, направленной на повышение уровня кальция в организме, ЛФК, а также физиотерапия. Важно избегать серьезных физических нагрузок, резких движений и много отдыхать.

Регулярные занятия ЛФК помогают укрепить мышечный корсет, который служит поддержкой позвоночнику. Это не только позволит избежать появления болей после травмы, но и является профилактикой новых компрессионных переломов, ведь остеохондроз не исчезает спонтанно. Также упражнения способствуют восстановлению прежней подвижности и гибкости позвоночника, поэтому, чем более ответственно больной относится к своему здоровью, тем быстрее он возвращается к нормальному состоянию и восстанавливает былую трудоспособность.

Величина нагрузки для каждого больного подбирается индивидуально. Первые занятия проводятся под контролем специалиста, и только если он видит, что пациент освоил методику выполнения всех упражнений, разрешает заниматься дома самостоятельно.

Параллельно с занятиями ЛФК проводятся курсы физиотерапии. Обычно пациентам назначается УФО, электрофорез и массаж.

По окончании реабилитации больным настоятельно рекомендуют санаторно-курортное лечение, причем неоднократное. Поскольку полностью решить проблему остеопороза, особенно у людей пожилого возраста, невозможно, регулярное пребывание под контролем специалистов и получение профилактического лечения позволяет избежать компрессионных переломов и связанных с ними осложнений в дальнейшем.

Возможные осложнения

Основная опасность компрессионных переломов при остеопорозе кроется в слабости их проявления. Поэтому больные не всегда своевременно обращаются за медицинской помощью. Это приводит к деформации позвоночного столба, развитию неврологических осложнений, даже если изначально перелом был неосложненным.

Подобное может провоцировать:

- сегментарную нестабильность позвонков;

- кифотическую деформацию (образование горба);

- сколиоз;

- радикулит;

- стойкие двигательные нарушения, вплоть до паралича;

- остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков;

- образование костноструктурных мозолей;

- нарушение работы внутренних органов, в частности ЖКТ и мочеполовой системы.

Таким образом, от быстроты начала лечения во многом зависит исход компрессионного перелома. При 1 степени травмы больные имеют все шансы на полное и быстрое восстановление. Но при компрессионных переломах 2 и 3 степени существует высокая вероятность сохранения хронических болей и остаточной неврологической симптоматики.

Источник