Тема на тему остеопороз

ГЛАВА 60. ОСТЕОПОРОЗ

Остеопороз — системное поражение скелета, характеризующееся одновременным уменьшением количества минеральных и органических составляющих костной ткани. При этом снижаются плотность и прочность костной ткани, однако её структура, а также форма и размер костей могут определённое время оставаться не изменёнными.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Остеопороз — медико-социальная проблема, поскольку распространённость связанных с ним переломов костей, приводящих к инвалидизации и иногда смерти, растёт. Наибольшее значение имеют переломы шейки бедренной кости, позвонков, костей запястья, тазовых костей, проксимального отдела плечевой кости, костей голени. Основной причиной, определяющей рост частоты переломов, связанных с остеопорозом, в развитых странах служит увеличение числа людей пожилого и старческого возраста.

• Переломы шейки бедренной кости — наиболее серьезное осложнение остеопороза, всегда требующее длительной госпитализации и применения дорогостоящих методов лечения. Риск этого вида переломов увеличивается с возрастом, что связано не только с уменьшением прочности костной ткани, но и с большой распространённостью падений в пожилом возрасте (причина почти 90% переломов этой локализации). Ожидают, что к 2050 г. распространённость переломов проксимального отдела бедренной кости увеличится более чем в 4,5 раза по сравнению с 1990 г. Около 20% пациентов с переломом шейки бедренной кости погибают в течение первого года; непосредственными причинами смерти служат инфекционные осложнения (особенно пневмонии) и ТЭЛА.

• Частота переломов позвонков также продолжает расти, хотя истинная распространённость их, в связи с возможностью длительного бессимптомного течения, остается неизвестной. Как правило, под наблюдение врача попадают не более 30% всех пациентов с переломами позвонков, обусловленными остеопорозом.

ЭТИОЛОГИЯ

Остеопороз, как правило, бывает обусловлен несколькими факторами: особенностями питания, активностью некоторых гормонов, в частности эстрогенов, нарушениями фосфорно-кальциевого обмена. Выделяют несколько групп причин вторичного остеопороза, возникающего при многих заболеваниях.

• Заболевания эндокринной системы:

n женский (гиперпролактинемия, гипоталамическая аменорея, недостаточность эндокринной функции яичников любого происхождения) и мужской (первичный, вторичный) гипогонадизмы;

n гипотиреоз;

n гиперпаратиреоз;

n дефицит соматотропного гормона.

• Приём ЛС (ГК, нефракционированный гепарин, противосудорожные препараты, цитостатики, препараты тироксина и лития, агонисты гонадотропин-рилизинг гормона).

• Длительная иммобилизация.

• Злоупотребление алкоголем.

• Поражения костного мозга (множественная миелома, лейкозы и лимфомы, метастазы опухолей).

• Патология ЖКТ (состояние после субтотальной гастрэктомии, синдром мальабсорбции, длительно существующий синдром холестаза, дефицит лактазы).

• Заболевания соединительной ткани.

n Наследственные болезни (синдром Марфана, незавершённый остеогенез, гомоцистинурия, синдром Элерса-Данло).

n Ревматоидный артрит.

• ХПН.

Существуют факторы риска переломов, обусловленных остеопорозом.

• Наибольшее значение имеют пожилой и старческий возраст и женский пол (в том числе преждевременное наступление менопаузы).

• Гипогонадизм — важный фактор риска остеопороза и связанных с ним переломов у женщин: у молодых — первичного или вторичного характера (связанный с анорексией, хроническими заболеваниями, гиперпролактинемией, гинекологическими болезнями), у пожилых — обусловленный преждевременной менопаузой (индуцированной хирургическими вмешательствами, лучевой или химиотерапией). Не меньшее значение гипогонадизм как фактор риска переломов, обусловленных остеопорозом, имеет и у мужчин. Его причинами служат синдром Кляйнфельтера, гипопитуитаризм, гиперпролактинемия и кастрация (например, оперативное вмешательство при раке предстательной железы).

• Среди факторов риска переломов, обусловленных остеопорозом, большое значение имеет приём различных ЛС, особенно ГК. Наибольшее уменьшение плотности костной ткани наблюдают в первые месяцы лечения: поражаются как кости осевого скелета, так и конечностей, однако в наибольшей степени страдают позвонки. Степень выраженности остеопороза, индуцированного ГК, существенно различается в зависимости от индивидуальных особенностей. Вместе с тем доказано, что чем больше доза ЛС, тем тяжелее остеопороз. Суточные дозы ГК, не превышающие 7,5 мг, по-видимому, не увеличивают риск остеопороза и переломов. Применение ингаляционных форм ГК также позволяет избежать развития остеопороза или, по крайней мере, уменьшить риск.

• Наличие хотя бы одного перелома, ассоциированного с остеопорозом, в анамнезе значительно повышает риск повторного перелома: вероятность перелома проксимального отдела бедренной кости почти в 2 раза выше у лиц, уже перенёсших хотя бы один перелом шейки бедренной кости или позвонка. Имеются схожие данные о переломах других локализаций. Риск новых переломов особенно велик у пациентов, перенёсших два и более переломов позвонков, так как вероятность новых переломов у них повышается в 12 раз.

• Наличие переломов, связанных с остеопорозом, у близких родственников также считают фактором риска. Так, риск переломов проксимального отдела бедренной кости почти в 2 раза выше у лиц, чьи родители переносили данный вид перелома.

• Длительная иммобилизация ведёт к быстрому снижению минеральной плотности костной ткани, и, следовательно, увеличивает риск переломов, связанных с остеопорозом.

• К факторам риска остеопороза и ассоциированных с ним переломов относят низкий индекс массы тела. Следует подчеркнуть, что в пожилом и старческом возрасте снижение массы тела может быть обусловлено как недостаточным питанием, так и синдромом мальабсорбции различного происхождения, т.е. состояниями, сопровождающимися дефицитом ионов кальция и витамина D.

• Значение некоторых факторов риска остеопороза меняется с возрастом. Например, группа факторов, связанная с падениями (снижение остроты зрения, недостаточная двигательная активность, деменция), имеет существенно большее значение в пожилом возрасте. Кроме того, вероятность переломов, спровоцированных падением, значительно увеличивается при злоупотреблении алкоголем и приёме седативных и снотворных препаратов. У пожилых велик риск злоупотребления этими препаратами, что, в свою очередь, сопровождается заторможенностью с нарушением координации движений в ночное время.

• Из других факторов риска необходимо отметить следующие:

n курение;

n повышенная резорбция костной ткани;

n принадлежность к европеоидной или монголоидной расе;

n нервно-мышечные заболевания.

ПАТОГЕНЕЗ

Субстратом остеопороза служит снижение минеральной плотности кост ной ткани. Патогенез остеопороза обусловлен двумя основными составляющими:

• ускоренной резорбцией костной ткани при недостаточном процессе костеобразования;

• значительным снижением интенсивности продукции компонентов кост ной ткани при неизменённой резорбции.

Считают, что эти механизмы сменяют друг друга по мере нарастания потери костной ткани. Остеопороз в трабекулярной костной ткани начинается раньше, чем в кортикальной.

В качестве ведущего фактора, индуцирующего остеопороз и способ ствующего его прогрессированию, рассматривают дефицит эстрогенов. Недостаток эстрогенов приводит к ускорению ремоделирования костной ткани, проявляющегося изменением её строения (нарушением порядка упаковки трабекул). Кроме того, в условиях недостатка эстрогенов возникает существенное усиление дифференцировки и активации остеокластов.

Механизмы воздействия эстрогенов на процессы образования и лизиса костной ткани остаются не вполне ясными. Считают, что при недостаточности этих гормонов существенно повышается чувствительность остео бластов к факторам, способствующим трансформации их в остеокласт.

Одним из основных медиаторов, препятствующих развитию остеопороза, — остеопротегенерин — представитель семейства растворимых рецепторов к ФНО-. Активация и супрессия молекулярных медиаторов, регулирующих процессы резорбции костной ткани, происходят под действием системных факторов, например, паратиреоидного гормона, кортикостероидных гормонов. Преобладание медиаторов активации остеокластов и/или дефицит факторов их супрессии сопровождается ускорением формирования остеопороза.

Снижение образования костной ткани может быть связано с уменьшением активности остеобластов, а также с дефицитом витамина D и ионов кальция (особенно при повышенной мобилизации последнего из костной ткани). Кроме того, недостаточность кальция нередко бывает связана со снижением его всасывания в кишечнике (например, при гиперпаратиреозе, синдроме мальабсорбции).

ДИАГНОСТИКА

Для оценки вероятности переломов, связанных с остеопорозом, используют величину минеральной плотности бедренной кости.

Показания к определению минеральной плотности костной ткани приведены ниже.

• Все женщины в возрасте 65 лет и старше (независимо от наличия факторов риска) и женщины моложе 65 лет, в периоде постменопаузы, у которых имеется еще хотя бы один (помимо менопаузы) фактор риска перелома, обусловленного остеопорозом.

• Женщины, у которых отмечался перелом кости во время постменопаузы.

• Женщины, у которых обсуждаются показания к терапии остеопороза, если результат может повлиять на решение.

Кроме того, проведение данного исследования оправдано при:

• рентгенологических признаках остеопении и/или деформации позвонков;

• наличии переломов в анамнезе (особенно позвонков или костей запястья), развитие которых можно связать со снижением прочности костной ткани;

• снижении роста, кифозе грудного отдела позвоночника (после рентгенологического подтверждения наличия деформаций позвонков).

Инструментальное измерение минеральной плотности костной ткани целесообразно проводить в тех случаях, когда результаты исследования могут повлиять на тактику ведения пациентов, в частности стать аргументом для начала лекарственной терапии. В тех случаях, когда выявлены несколько факторов риска остеопороза, учитывая высокую вероятность его развития, начало лечения оправдано и без проведения специальных исследований.

Индивидуальные значения минеральной плотности костной ткани у пациента сравнивают с должными величинами данного показателя с учетом возраста и пола (индекс Z) и/или идеальными показателями у взрослых людей того же пола (индекс T). Различие в показателе, полученном у пациента, и нормальными величинами показателя выражают в виде стандартного отклонения (SD, Standart Deviation). В процентном отношении величина, равная одному стандартному отклонению, обычно не превышает 10-12%. Интерпретацию показателя минеральной плотности бедренной кости осуществляют по специальной схеме (табл. 60-1).

Таблица 60-1. Интерпретация показателя минеральной плотности костной ткани

Категория поражения | Значение показателя |

Норма | Минеральная плотность бедренной кости пациента отличается от нормы менее чем на 1 SD |

Остеопения (снижение костной массы) | Снижение минеральной плотности костной ткани по сравнению с нормой на 1-2,5 SD |

Остеопороз | Снижение минеральной плотности костной ткани по сравнению с нормой более чем на 2,5 SD |

Основной метод, используемый для определения минеральной плотности костной ткани, — двойная рентгеновская абсорбциометрия. Чувствительность и специфичность этого метода превышают 90%. Достоверность результатов двойной рентгеновской абсорбциометрии уменьшается при выраженном снижении минерализации костной ткани (остеомаляция при недостаточном питании, остеоартрит).

Для оценки состояния костной системы используют также другие методы исследования.

• УЗИ костной ткани не позволяет достоверно диагностировать остеопороз, особенно на ранних стадиях, однако позволяет получить определенную информацию о структуре (а не только минеральной плотности) костей. В связи с этим УЗИ костной ткани рекомендуют выполнять для получения дополнительной информации с целью оценки риска перелома, особенно конкретной локализации.

• КТ обладает высокой информативностью в оценке состояния костей любой локализации. Однако результаты её сложны для количественной интерпретации, поскольку способы оценки минеральной плотности костной ткани с помощью КТ пока не разработаны. КТ может быть использована для оценки результатов терапии остеопороза.

• Несмотря на недостаточную специфичность, рентгенография костей остается скрининговым методом диагностики остеопороза. В настоящее время существуют специальные способы анализа рентгенограмм костей, позволяющих более достоверно оценить выраженность резорбции костной ткани.

• В некоторых случаях для уточнения происхождения остеопороза определяют концентрации тиреотропного и паратиреоидного гормонов, кортизола, уровень витамина D в крови. Относительно специфичным биохимическим маркёром повышенной резорбции костной ткани считают гидроксипролин.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение остеопороза делят на немедикаментозное и лекарственное. Некоторые из немедикаментозных методов следует рекомендовать здоровым людям с целью первичной профилактики остеопороза.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Для сохранения минеральной плотности костной ткани необходимо достаточное содержание ионов кальция и витамина D в пищевом рационе.

• Рекомендованная величина потребления ионов кальция составляет 1200 мг/сут. Основным источником кальция служат молочные продукты. При недостаточном количестве кальция в пище целесообразно назначать препараты кальция.

• При наличии риска дефицита витамина D (например, у пожилых и/или лиц, страдающих хроническими заболеваниями) рекомендуемая доза в суточном рационе составляют 400-800 МЕ. Источники витамина D — молоко, яичные желтки, морская рыба. Этот витамин входит в состав большинства поливитаминных препаратов.

Для первичной профилактики остеопороза целесообразны регулярные физические нагрузки (ходьба, бег, танцы, теннис), способствующие увеличению мышечной силы и минеральной плотности костной ткани. Кроме того, благоприятное влияние на минеральную плотность оказывает отказ от курения.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Лекарственное лечение остеопороза начинают при снижении минеральной плотности костной ткани на 2 SD и более от нормы при отсутствии факторов риска и на 1,5 SD ниже нормы при наличии факторов риска. У женщин старше 70 лет с множественными факторами риска лечение оправдано и без измерения минеральной плотности костной ткани.

• Наибольшей эффективностью в предупреждении переломов, обусловленных остеопорозом, у женщин обладает гормональная заместительная терапия с использованием эстрогенов и прогестинов. Однако длительный приём этих препаратов может сопровождаться рядом нежелательных явлений. В связи с этим назначение гормональной заместительной терапии для лечения остеопороза следует обсуждать только у пациенток с высоким риском переломов.

• Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (ралоксифен) тормозят резорбцию костной ткани. Показано, что эти препараты также снижают частоту рака молочной железы. Однако терапия ралоксифеном сопровождается увеличением риска тромбоэмболических осложнений, а также частоты жалоб на приливы.

• Возможной альтернативой гормональной заместительной терапии служат бифосфонаты (например, алендроновая кислота), эффективно предупреждающие остеопороз, в том числе у женщин в постменопаузе. Лечебные дозы бифосфонатов в 2 раза выше, чем профилактические. При приёме этих препаратов возможны желудочно-кишечные нарушения.

• Риск переломов, обусловленных остеопорозом, существенно снижается при длительном применении кальцитонина. Этот препарат назначают интраназально в виде спрея 1 раз в сутки. Синтетический кальцитонин лосося рассматривают в качестве альтернативы гормональной заместительной терапии и алендронату.

• Для лечения остеопороза также используют натрия фторид, кальци триол и витамин K. Однако убедительного влияния этих препаратов на риск переломов, связанных с остеопорозом, пока не установлено.

Терапию остеопороза проводят длительно, зачастую пожизненно. Наи более эффективным методом контроля эффективности лечения служит повторное определение минеральной плотности костной ткани.

Источник

Остеопороз – это системное заболевание, при котором процессы разрушения костной ткани превалируют над ее возможностями к регенерации и укреплению. При этом происходит вымывание солей кальция из костей, так как они становятся не в состоянии их удерживать внутри. Как итог, повышенная хрупкость костей, высокая склонность к переломам, которые случаются даже при незначительном воздействии извне. Это может быть обычный ушиб, неосторожное движение, падение.

Остеопороз – заболевание опасное, способное провоцировать летальный исход. Чаще него гибель и инвалидизация людей происходит только по причине сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и раковых болезней.

Коварство заболевания заключается еще и в том, что остеопороз развивается с минимальным набором симптомов. Ощущать их больной начинает тогда, когда лечение становится малоэффективным – это та стадия, во время которой часто возникают переломы.

Узнайте больше: Переломы — виды переломов, фазы срастания

Содержание:

- Факторы, влияющие на развитие остеопороза

- Методы диагностики

- Лечение остеопороза

- Симптоматическое лечение остеопороза

- Лечение остеопороза в домашних условиях

- Меры профилактики

Факторы, влияющие на развитие остеопороза

Основные факторы, способствующие развитию остеопороза:

Нехватка кальция в организме по причине погрешностей в питании. Это может быть несбалансированный рацион, приверженность разнообразным диетам, голодание и пр. Недостаток кальция в организме часто провоцируют сбои в процессе всасывания витаминов и микроэлементов.

Гиподинамия. Длительное нахождение в лежачем, обездвиженном положении приводит к тому, что в организме активизируются остеокласты. Они разрушают костную ткань, нарушают ее минерализацией. Опасно в этом плане длительное пребывание в состоянии невесомости. В связи с этим, люди, у которых диагностирован остеопороз, должны поддерживать постоянную физическую активность.

Нарушения гормонального фона. Заболевание может развиваться по причине любого гормонального дисбаланса – это сбои в процессе выработки гормонов щитовидной, паращитавидной железы, половых гормонов и гормонов гипофиза.

Вторичный остеопороз может развиваться при избыточном употреблении спиртных напитков, кофе, при наличии такое вредной привычки как курение, а также на фоне болезней крови, на фоне ревматизма, почечной недостаточности, сахарного диабета.

Если человек употребляет слишком много газированной воды, то болезнь костной ткани может развиться у него даже в молодом возрасте. Доказано, что в большей части газированных напитков содержатся вещества, которые способствуют вымыванию кальция из костей.

Еще одна причина развития остеопороза – это нарушения в работе системы пищеварения, в функционировании сердечно-сосудистой системы.

Болезни позвоночника развиваются преимущественно в пожилом возрасте, после 60 лет. Женщины страдают чаще мужчин, болезнь выявляется у них после наступления климакса. У мужского населения кальций в костях сохраняется дольше, его возрастная потеря наступает несколько позже.

Основными симптомами болезни принято считать:

Нарушения в структуре костей, что приводит к их деформации.

Сутулость, потеря в росте из-за искривления позвоночника, пародонтоз.

Нарушения подвижности суставов, как крупных, так и мелких. Привычные физические нагрузки приводят к быстрой утомляемости.

В ночные часы больного могут беспокоить судороги, возникающие в голени. Возможны тупые боли ноющего характера, либо острые боли в позвоночном столбе и в суставах. Особенно интенсивными болезненные ощущения становятся во время смены погоды.

Остановить развитие остеопороза невозможно, он является обязательным спутником старения всего организма. Предотвратить вымывание кальция из костей можно лишь в том случае, когда оно вызвано иной патологией. Однако, это не означает, что замедлить скорость развития заболевания нельзя. Грамотно выстроенная схема лечения позволяет исключить развитие осложнений.

Методы диагностики

Рентгенологическое исследование является самым частым методом диагностики заболевания. Однако, оно информативно лишь в том случае, когда произошла потеря более чем 30% костной массы. Лечить такого больного нужно долго, а эффект не всегда бывает достигнут.

Компьютерная томография. С помощью томографа можно выявить заболевание на ранней стадии его развития. Для этого приборы оснащены специальной приставкой. Также выявить заболевание помогает аппарат ультразвукового исследования. Но одномоментно удается с помощью этих устройств изучить состояние лишь одного участка тела. В то время как для оценки степени распространения патологического процесса необходимо исследовать несколько отделов.

Остеодистрофия. Современная медицина располагает рентгеновскими денсиметрами, благодаря которым можно оценить минеральную плотность костной ткани сразу на нескольких участках тела. Причем точность такого исследования является высокой. Удается отследить даже 2% потерю костной массы, а также выявить уровень мышечной массы и жира в организме, содержания кальция в костях. Эти данные соотносятся с возрастом и половой принадлежностью пациента. Денситометрическое исследование безопасно для здоровья, проводится быстро и не вызывает болезненных ощущений. Побочных эффектов после диагностики не возникает, поэтому делать ее можно столько раз, сколько потребуется.

Тем не менее, причину по которой происходит потеря костной массы установить с помощью этих методик невозможно. Сделать это в состоянии только лечащий врач.

Кроме опроса и осмотра пациента, он направит его на сдачу следующих анализов:

Мочу нужно сдать для определения в ней электролитов;

Забор крови позволяет выявить уровень кальция, витамина Д и фосфора в ней;

Требуется определение уровня остеокальцина;

Изучаются выделительные возможности почек;

Сдается кровь на паратгормон.

Эти исследования, проведенные в комплексе, позволяют составить максимально полную картину болезни и назначить подходящее лечение.

Лечение остеопороза

Методы лечения остеопороза напрямую зависят от того, какой характер имеет заболевание. Если оно возникает как вторичная патология, то потребуется устранение первопричины болезни – это может быть коррекция иммунных нарушений, болезней сердечно-сосудистой и пищеварительной системы и пр.

Первичный остеопороз формируется из-за старения организма и чаще всего возникает у женщин. Лечение требует особого подхода, так как чаще всего болезнь диагностируется в период после менопаузы. Нужно максимально замедлить вымывание кальция из костей и усилить его наращивание. При этом учесть нужно то, какие изменения произошли в синтезе половых гормонов.

Терапия делится на следующие составляющие:

Базовое лечение с приемом лекарственных препаратов. Его целью является коррекция обменных процессов в костях. Лечение длительное, непрерывное, поэтапное.

Гормонозаместительная терапия.

Симптоматическая терапия.

Операцию проводят при остеопорозе тазобедренного и коленного сустава. Если консервативная терапия оказывается безрезультатной, то показано эндопротезирование изношенного сустава на искусственный. Это способствует улучшению качества жизни больных, ее продлению, так как исключает риск спонтанного перелома шейки бедра.

Основное лечение остеопороза

Для лечения остеопороза назначают регуляторы кальциево-фосфорного обмена.

Эти препараты заменяют собой работу гормонов паращитовидной железы:

Кальцитонины (Миакальцик). Предотвращает потерю кальция из костей гормон кальцитонин, он также принимает участите в процессе их формирования, обладает обезболивающим эффектом. Лекарственное средство изготавливается из кальцитонина лосося и действует аналогично собственному гормону человека. С этой целью могут применяться такие препараты, как: Остеовер, Алостин, Вепрена.

Препараты-бисфосфонаты направлены на торможение процесса потери костной массы, нормализуют минерализацию костей. Возможно назначение следующих средств: Ризедронат, Алендронат, Ибандронат, Золедроновая кислота (Ксидифон, Этидронат, Бонефос, Фосамакс).

Комплексный препарат Остеогенон препятствует разрушению костной ткани (подавляет синтез остеокластов и стимулирует работу остеобластов), способствует процессу формирования костей.

На стимуляцию формирования костной ткани направлены производные фтора – это Кальцик, Флюокальцик, Осин, Кореберон.

Для стимуляции остеобластов используется паратиреоидный гормон терипаратид – Форстео. Его нужно вводить в виде инъекций.

Все эти препараты может назначить только врач, который будет контролировать кровь, мочу методами лабораторной диагностики. Это позволит оценить эффективность лечения.

Разрушения костей не происходит |

|

Костная ткань образуется нормально | Уровень остеокальцина в крови в возрасте до 50 лет составляет от 11 до 23 нг/мл. В возрасте после 50 лет – от 15 до 46 нг/мл. |

Норма содержания солей (ммоль/л) |

|

Гормонозаместительная терапия

Терапия с помощью гормональных препаратов применяется очень часто. Ее назначают людям с выраженным остеопорозом, с заболеванием на ранних стадиях его развития и даже тем пациентам, у которых имеются только лишь предпосылки для развития патологии. Для женщины, вступивших в менопаузальный период назначают определенные модуляторы эстрогеновых рецепторов. Это такие препараты, как Ралоксифен, Кеоксифен, Эвиста, Дролоксифен. Их прием помогает остановить процесс разрушения костей, либо значительно его замедлить. Риск переломов при этом уменьшается ровно в половину.

Возможно назначение самих эстрогенов, например, препаратов Фемостон, Клиогест, в комплексе с препаратами кальция. Но следует помнить, что прием эстрогенсодержащих средств влияет на риск развития онкологических болезней гинекологического плана. Чтобы достигнуть эффекта, потребуется принимать эстрогены, как минимум, 5 лет. Параллельно контролируется уровень гормонов в крови. Отмену препаратов производят поэтапно, уменьшая дозу медленно.

Нельзя принимать эстрогены тем пациентам, которые находятся в группе риска по онкологическим болезням, а также тем больным, у которых есть склонность к тромботическим осложнениям. К тому же гормональная терапия эстрогенами относится к поддерживающей терапии и не способна восполнить уровень кальции в костях.

Препараты кальция при остеопорозе

Чтобы остановить развитие болезни, нужно использовать препараты кальция. Они работают намного лучше, чем включение в меню продуктов питания, богатых на этот микроэлемент, либо использование народных методов лечения.

Чтобы повысить эффективность терапии препараты кальция назначают в комплексе с регуляторами кальциевого обмена:

Показан прием поливитаминов – это может быть Элевит, Кальцинова, Комплевит, Нутримакс. Но так как в этих средствах очень много компонентов, всасываются они хуже, чем моно-препараты. Поэтому их используют как профилактические, а не как лечебные средства.

Прием моновитаминов с солями кальция. Сам кальций глюконат усваивается плохо, поэтому лучше всего принимать такие средства, как Глицерофосфат кальция, Лактат кальция, Хлорид кальция.

Возможно назначение комбинированных препаратов в которых кальций сочетается с витамином Д – это может быть Кальций Д3 никомед, Ортокальций в сочетании с цитратом кальция, Витамин Д3 в сочетании с Витрум кальций.

Узнайте больше: Кальций при остеопорозе: какой кальций лучше?

Подобрать средство может только доктор. Если принимать препараты кальция без врачебного контроля, это грозит отложением солей микроэлемента в мягких тканях, что приведет к поражению почек, сердца, сосудов. Особенно опасно самостоятельное использование витамина Д для лечения детей. Неправильные дозировки могут сказаться на проблемах со здоровьем в будущем. Это же касается нерационального использования гормональных средств.

Современный метод лечения остеопороза

Врачи используют качественно новый подход в лечении остеопороза, он сводится к следующим моментам:

Необходимо точно выявить все участки костной ткани, пораженные остеопорозом.

Затем осуществляется очищение лакун костей ударно-волновым методом.

Следующий этап – введение экстракта тканей животных и ионизированного кальция под надкостицу.

Проведение стандартной терапии.

Эта схема лечения остеопороза применима у пациентов любого возраста.

В Окландском университете, находящемся в Новой Зеландии происходило исследование новейшего лекарственного средства, которое должно стать настоящим прорывом в плане лечения остеопороза. Это препарат Зомета, который выпускается Новартис Эй Джи (Швейцария) и представляет собой золедроновую кислоту. Вводить его достаточно 1 раз в год, больше никакой терапии не требуется. На основании исследования, было установлено, что распад костной ткани после введения инъекции замедляется на год, а сама кость становится за это время более плотной. Однако данных относительно предотвращения переломов костей пока нет, но испытания продолжаются.

Симптоматическое лечение остеопороза

Прием анальгетиков и миелорелаксантов при болях и спазмах мышц, прием НПВС при артритах. Это позволяет больному избежать прогрессирования болезни из-за гиподинамии.

Лечение переломов с помощью хирургического вмешательства.

Прохождения физиотерапевтического лечения, выполнение комплексов лечебной физкультуры.

Соблюдение режима питания с включением в меню продуктов, богатых на магний, фосфор кальций.

Отказ от употребления газированных напитков.

Лечение остеопороза в домашних условиях

Обязательно нужно отрегулировать свое меню. Для замедления прогрессирования остеопороза следует включить в него продукты с витамином Д, кальцием, фосфором. Это не только кисломолочные продукты, но и морская капуста, шпинат, брокколи, рыба жирных сортов, бобовые, баклажаны.

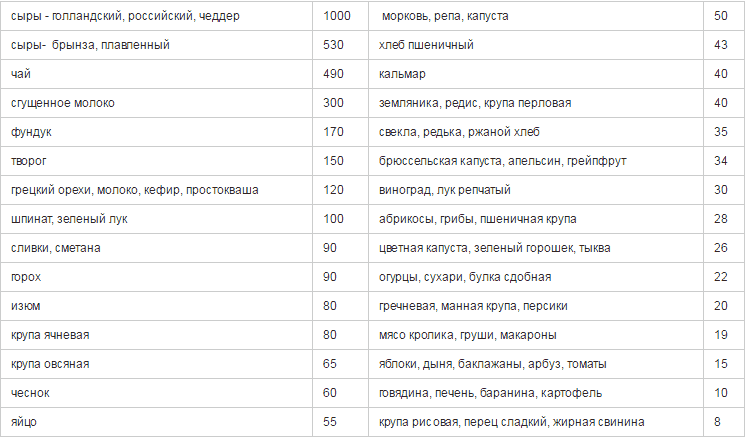

Из таблицы становится понятно, сколько кальция содержится в различных продуктах питания. Расчет осуществлен исходя из 100 г продукта.

Соли кальция организм усваивает в молодости лишь на 30-35%, а в старости на 10-15%. Дополнительно этому процессу мешает шоколад, чай, кофе и алкоголь.

Если осуществляется лечение препаратами кальция, то параллельно нужно принимать витамин Д. Если этого не делать, то кальций просто выведется из организма почками. Находясь на солнце можно обогатить свой организм этим нужным ему витамином.

Дома можно выполнять физические упражнения, которые назначил врач, делать самостоятельный массаж.

Народная медицина рекомендует употреблять яичную скорлупу, настоянную на лимонном соке. Тем не менее, любые аптечные препараты, которые имеются в свободной продаже, будут намного эффективнее, чем скорлупа куриного яйца.

Меры профилактики

Профилактика остеопороза сводится к выполнению следующих мероприятий:

Мать должна позаботиться о костной системе ребенка еще в то время, пока он находится в ее утробе. Для этого ей нужно принимать витамины, которые рекомендует доктор. В период детства нужно уделять внимание накоплению костной массы, для чего ребенка следует правильно кормить, следить за тем, чтобы он занимался физической культурой, танцами, гимнастикой и пр.

В подростковом и взрослом возрасте нужно избегать вдыхания табачного дыма, употребления алкоголя, сладкой газировки. Половая жизнь должна быть регулярной.

В период менопаузы следует обращаться за квалифицированной врачебной помощью, так как в первые 10 лет после наступления климакса, кальций из костей вымывается особенно быстро.

Важно понимать, что остеопороз – это заболевание, которое вылечить самостоятельно невозможно. Принимать представленную информацию как руководство к самолечению не следует. Она предназначена для того, чтобы люди понимали опасность болезни и не откладывали качественную диагностику. Лечит остеопороз только доктор.

Автор статьи: Кузьмина Вера Валерьевна | Эндокринолог, диетолог

Образование:

Диплом РГМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело» (2004 г.). Ординатура в Московском государственном медико-стоматологическом университете, диплом по специальности «Эндокринология» (2006 г.).

Наши авторы

Источник