Укрепление мышечного корсета остеохондроз

Целью занятий при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является: улучшение кровообращения в пораженных нервах и головном мозге; укрепление мышечного корсета позвоночника; повышение эластичности связочного аппарата; увеличение объема движений и устранение болевых ощущений.

Выполнять упражнения можно из исходного положения сидя (при выраженной общей слабости, сопутствующих головокружениях) и стоя – при нормальном самочувствии. Упражнения заключаются в наклонах и поворотах головы, а также в использовании изометрического сокращения мышц при наличии сопротивления. Упражнения с сопротивлением особенно показаны в раннем восстановительном периоде и людям с нестабильностью позвонков шейного сегмента позвоночника. Они вызывают мышечное сокращение, но не движение, которое обычно это сокращение вызывает.

9 упражнений при шейном остеохондрозе

- Упражнение 1

- Упражнение 2

- Упражнение 3

- Упражнение 4

- Упражнение 5

- Упражнение 6

- Упражнение 7

- Упражнение 8

- Упражнение 9

На начальном этапе занятий будет достаточно 5–6 упражнений. И лучше применять изометрические, а не динамические виды. Для разминки предлагаем использовать упражнения для верхнего плечевого пояса.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

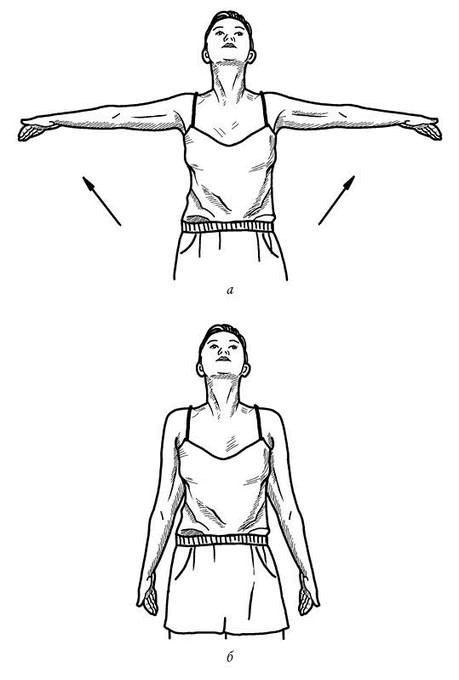

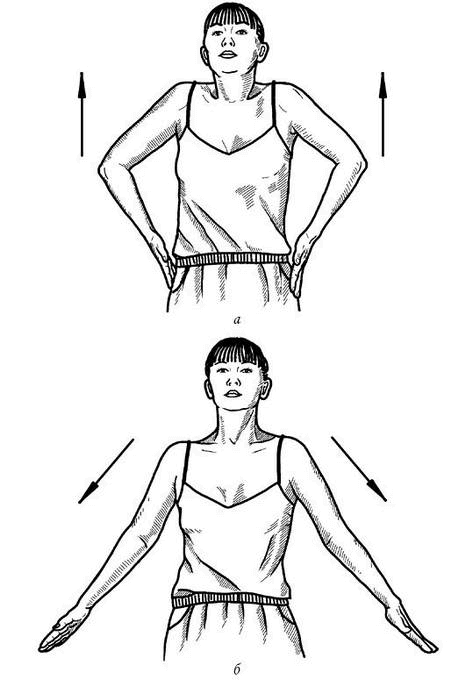

Упражнение 1 (рис. 1).

Исходное положение – руки опущены вдоль туловища.

Глубокий вдох – поднять руки в стороны (рис. 1, а), выдох – опустить их в исходное положение (рис. 1, б).

Рис. 1

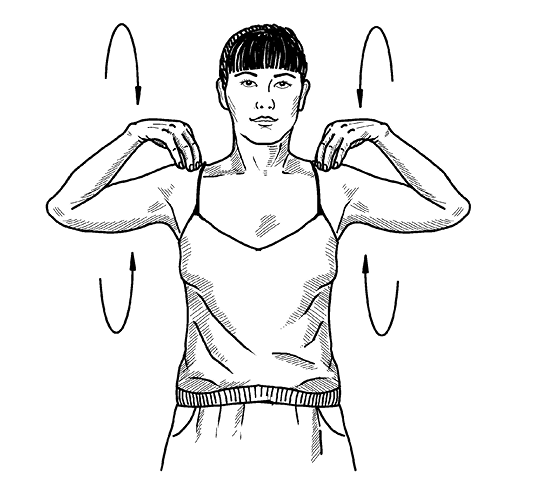

Упражнение 2 (рис. 2).

Исходное положение – руки согнуты в локтях, кисти приведены к плечам.

Выполнять вращения в плечевых суставах вперед и назад.

Повторить в обе стороны по 5–6 (затем – более) раз.

Рис. 2

Упражнение 3 (рис. 3).

Исходное положение – руки сцепить в замок и положить на лоб. Спина прямая. Спина, шея и голова – на одной линии.

Напрячь мышцы шеи так, как для наклона головы вперед. Руки осуществляют сопротивление и не дают голове сместиться.

Давить на руки на счет 1, 2, 3, 4, 5. Затем расслабить шею на такое же время.

Повторить упражнение 5 раз.

Рис. 3

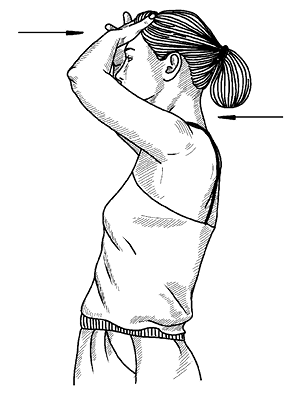

Упражнение 4 (рис. 4).

Исходное положение – руки сцепить в замок и положить на затылок. Спина прямая. Спина, шея и голова – на одной линии.

Напрячь мышцы шеи так, как для наклона головы назад.

Руки осуществляют сопротивление и не дают голове сместиться.

Давить на руки на счет 1, 2, 3, 4, 5, после чего расслабить шею на такое же время.

Повторить упражнение 5 раз.

Рис. 4

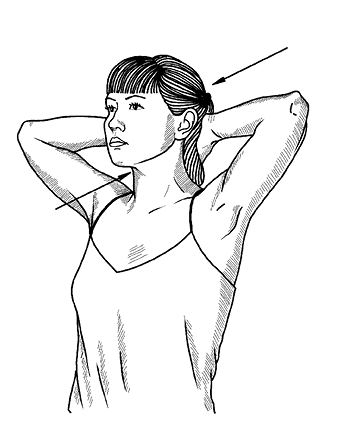

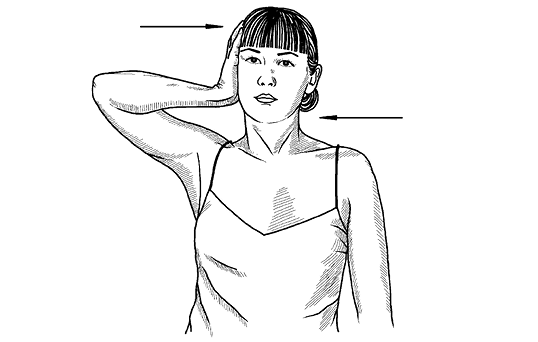

Упражнение 5 (рис. 5).

Исходное положение – спина прямая, плечи расправлены, голова и шея находятся на одной линии.

Правую руку согнуть в локте, поднять до уровня плеча и приложить ладонь к голове, накрыв ушную раковину.

Напрячь мышцы шеи, как для наклона головы вправо. Рука оказывает сопротивление, голова и шея остаются на одной линии, мышцы напрягаются на счет 1, 2, 3, 4, 5.

Затем следует расслабить мышцы шеи на такое же время, не убирая руки.

Повторить упражнение 5 раз.

Рис. 5

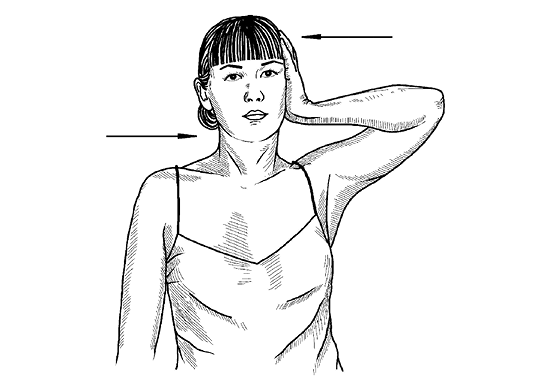

Упражнение 6 (рис. 6).

Повторить упражнение 5, только в другую сторону.

Рис. 6

Упражнение 7 (рис. 7).

Исходное положение – спина прямая, руки опущены вдоль туловища.

Глубокий вдох – поднять плечи вверх, сгибая их в локтях и не напрягая шею (рис. 7, а).

Выдох – опустить руки в стороны, напрягая кисти (рис. 7, б).

Рис. 7

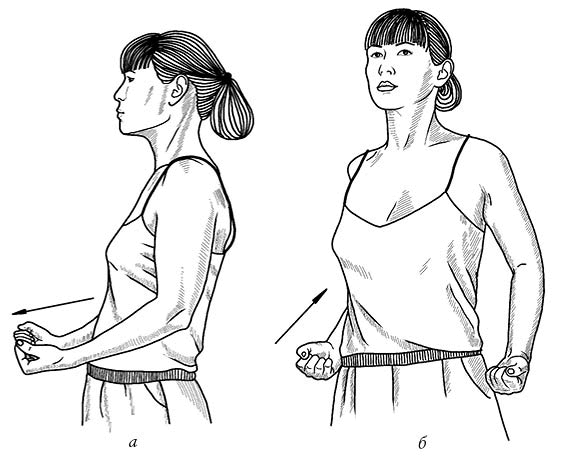

Упражнение 8 (рис. 8).

Исходное положение – спина прямая, плечи ровные, руки согнуты в локтях, кулаки крепко сжаты, от локтевого до плечевого сустава руки плотно прижаты к корпусу.

Вдох – подать согнутые руки вперед, напрягая мышцы (рис. 8, а).

Выдох – отвести локти как можно дальше (по возможности) назад, сводя лопатки вместе (рис. 8, б).

Таз при этом слегка выдвигается вперед.

Повторить 5 раз и более.

Рис. 8

Упражнение 9.

Повторить упражнение 1. Если ничего не мешает, то можно поднять на вдохе руки не до уровня плеч, а над головой.опубликовано econet.ru.

Григорьев Валентин Юрьевич «Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи без операции»

Задайте вопрос по теме статьи здесь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

,

чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Источник

Некая «трагедия» наблюдается и с методами «лечения» остеохондроза (и его осложнений) с помощью упражнений, направленных на укрепление мышечного корсета. Существует гипотетическое предположение, что остеохондроз прогрессирует из-за «слабости мышц», поэтому считается, что достаточно их укрепить (закачать) и «мышцы начнут лучше удерживать позвоночные сегменты», «межпозвонковые диски будут разгружаться, восстанавливаться», так как «часть нагрузки возьмут на себя мышцы, играя роль антигравитационного воздействия на позвоночник». При этом считается, что произойдёт «полная реабилитация позвоночника», так как снимутся болевые синдромы и, следовательно, «излечится остеохондроз».

Как говорится, мечтать не вредно. Медицина, хотя и является на данном этапе наукой во многом «приблизительной», а всё же в ней уже чётко просматривается связь с точными науками и их законами. Очевидно вышеупомянутые заявления о том, что мышцы способны играть роль силы «антигравитационного воздействия на позвоночник» говорят о том, что заявители сей гипотезы явно далеки от знания не только законов физики, но и от элементарной анатомии (миологии — учения о мышцах) человеческого тела. Иначе они бы знали, что в человеческом теле нет мышц, которые бы приподнимали позвоночные сегменты вверх и таким образом уменьшали бы компрессионные нагрузки на поражённые дегенеративно-дистрофическим процессом межпозвонковые диски. Учитывая законы физики, все мышцы «тянут» позвоночник вниз. А так как опора позвоночника — это элементы позвоночного сегмента (межпозвонковый диск и два дугоотростчатых сустава), то при укреплении мышечного корсета позвоночника возрастает компрессионная нагрузка на опорные структуры позвоночника. Если в последних есть дегенеративно-дистрофические изменения, то это неизбежно приведёт к более быстрому прогрессированию данной патологии.

Это равносильно следующей ситуации. К примеру, вы являетесь автомобилистом и обнаружили, что в машине есть проблемы с шаровой опорой (важной опорной деталью подвески автомобиля). Вы обращаетесь за помощью к автослесарю. А он, вместо реального ремонта и замены данной детали, советует вам в качестве альтернативы максимально нагрузить машину кирпичами и с таким грузом покататься по бездорожью. Естественно, вы, выслушав советы такого «знатока» машин, развернётесь и поедете от этой автомастерской и её специалистов как можно дальше. Почему? Потому что прекрасно понимаете, что если последуете такому «совету», то не только ускорите процесс разрушения шаровой опоры, но и заодно испортите и многие другие детали машины. Таким образом, ваша машина выйдет из строя гораздо быстрей, чем если бы вы потихоньку ездили на ней с её нынешними проблемами. Здесь ситуация ясна. То же самое наблюдается и при процессах, происходящих в позвоночнике во время укрепления мышечного корсета. Только в данном случае, в отличие от машины, опорными структурами, как я уже упоминал, являются межпозвонковый диск и два дугоотростчатых сустава. Если их дополнительно нагружать в попытке укрепить мышечный корсет, — процесс разрушения в данных опорах ускорится.

Откуда же родилась такая идея закачки мышечного корсета?

Логично предположить, что первичным источником для разработки этой идеи послужили книги по лечебной физкультуре (ЛФК). Лечебная физкультура известна издревле: лечебные гимнастики, поддержание здорового образа жизни в качестве профилактики болезней были популярны, к примеру, в Древнем Китае, Древней Индии, Древнем Египте, Древней Греции. В движении усматривали целую философию жизни. К примеру, один из создателей оздоровительной гимнастики знаменитый китайский медик Хуа То, живший в в Ханьскую эпоху (эпоха Троецарствия), считал:

«Тело требует упражнений, но не до изнеможения, ибо упражнения предназначены для того, чтобы устранять дурной дух из организма, способствовать кровообращению и предотвращать недуги»,

«Если ручка двери часто движется, она не ржавеет, так и человек, если он много двигается, то не болеет».

Древние лекари с помощью лечебной гимнастики пытались помочь восстановить здоровье пациентов при разных заболеваниях. К примеру, в монастырях пользовалась успехом трудотерапия, особенно при лечении психических заболеваний. Но главная цель лечебной физкультуры, безусловно, была профилактическая.

В современном мире ЛФК полезна для здоровых людей в качестве профилактики, то есть предупреждения развития заболеваний. Это та же лечебная гимнастика, дозированная ходьба, плавание, спортивные игры, туризм, терренкур и так далее. Всё то, что способствует здоровому образу жизни. Кроме того, в современной медицине метод ЛФК является весьма полезным, особенно в реабилитационный период для пациента, например, после травмы или операции. Он предполагает определённую двигательную активность, имеется в виду разработка движений в суставе после снятия гипса, обучение ходьбе после травмы или соответствующей операции, применение лечебно-профилактического массажа и так далее. Одним из ярких примеров удачной реабилитации (от лат. rehabilitatio — восстановление) является случай, произошедший с Валентином Ивановичем Дикулем — человеком, который после травмы позвоночника и перспективы остаться инвалидом на всю жизнь, смог стать на ноги и вернуться к активной жизни.

Для тех, кто ещё не знает об этом легендарном человеке: в 1962 году, в возрасте почти пятнадцати лет, во время исполнения своего первого циркового номера воздушной гимнастики, из-за лопнувшей стальной перекладины, к которой крепилась страховка, Валентин Иванович Дикуль упал с 13-метровой высоты. При падении он получил, исходя из официального диагноза врачей, «компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе, черепно-мозговую травму» и множество локальных переломов. Однако полного разрыва спинного мозга не было!

После травмы ноги паренька не двигались и он мог остаться инвалидом. Это теперь медикам известно (в том числе и благодаря примеру Дикуля), что при таких травмах благоприятный исход вполне возможен, да и спинной мозг после травмы восстанавливается, пусть и очень долго, порой годами, но при правильной реабилитации можно добиться многого. Но в те годы ни врачи, ни Валентин Иванович этого не знали. Однако этот 15-летний пациент стремился во что бы то ни стало выздороветь и делал для этого всё возможное и невозможное, разрабатывая мышцы движениями и физическими упражнениями. Благодаря упорным тренировкам, он смог из инвалидной коляски встать на костыли, а затем и вовсе смог вернуться на арену в качестве силового жонглёра, не уступая в мастерстве здоровым артистам: жонглировал «пушечными ядрами» весом по 45 кг, подбрасывал гири весом в 80 кг, раскручивал штангу в 120 кг и так далее.

Как говорится, если пациент хочет жить — медицина здесь бессильна. Самое главное, что этот человек не сдался! Теперь Дикуль — это не просто фамилия, это луч надежды для тысяч людей, прикованных к инвалидным коляскам, живой пример для тех, кто волей судьбы попал в аналогичную ситуацию. В 1988 году был открыт центр Дикуля — «Российский центр реабилитации больных со спинномозговыми травмами и последствиями детского церебрального паралича». В последующие годы под научным руководством Валентина Ивановича были открыты ещё несколько центров, ряд реабилитационных клиник в России, Израиле, Германии, Польше, Америке и т. д.

Это замечательный пример, как после травмы с помощью реабилитации можно встать с инвалидной коляски. Однако люди часто путают грешное с праведным. Современные пропагандисты метода укрепления мышечного корсета часто ссылаются на методику Дикуля по реабилитации больных со спинномозговыми травмами, утверждая, что подобная закачка мышц помогает и при лечении дегенеративнодистрофических заболеваний. Это «приравнивание» равносильно одному старому анекдоту. Как-то в селе люди столпились возле большого дерева, чтобы помочь мужчине, который находился вверху на дереве и никак не мог с него слезть, призывая о помощи. Мимо проходил прохожий. Остановившись, он сказал, что знает, что надо делать и попросил кинуть пострадавшему один конец верёвки, чтобы тот обвязал её вокруг пояса. Когда это было сделано, то прохожий попросил мужиков потянуть за второй конец верёвки. Так и сделали. В результате пострадавший свалился с дерева и разбился. Когда люди стали возмущаться неразумным советом прохожего, тот ответил: «Так я думал, что это поможет. Вчера так же одного мужика из колодца вытянули, так тот живой остался». Так и с укреплением мышечного корсета (как с верёвкой из анекдота): в случаях реабилитации больных со спинномозговыми травмами (без разрыва спинного мозга!) это помогает (вытаскивает человека из колодца), а в других случаях — при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника, особенно если это связано с наличием межпозвонковых грыж, — инвалидизирует!

Укрепление мышечного корсета ориентировано, в первую очередь, на снятие боли, а не на устранение дегенеративно-дистрофического процесса в позвоночнике. Если правильно подобрать упражнения на растяжение под нагрузкой или «тяговые» и ротационные на тренажёрах, даже простые приседания со штангой, то данные упражнения способны во многих случаях значительно снизить болевые ощущения или же на некоторое время убрать их полностью. Это происходит по той же причине, что и при различных методах растяжения или вытяжения позвоночника. Даже если упражнения подобраны таким образом, что не позволяют восстановить соотношения суставных поверхностей дугоотростчатых суставов (убрать «сублюксацию»), а наоборот усиливают их «сползание» и перерастяжение суставной капсулы (приседание со штангой), значительно нагружая её, то всё равно происходит раздражение рецепторов, которые, как вы уже знаете, причастны к запуску «программы» по производству тех же эндогенных морфинов — эндорфинов и других опиоидных пептидов.

Однако усиленная травматизация поражённых сегментов, как вы уже наблюдали на снимках МРТ, ускоряет процессы дегенерации в позвоночнике. То есть значительно сокращает сроки «эксплуатации» позвоночника и облегчает путь к инвалидности. Если кто ещё в этом сомневается и свято верит в рекламу «лечения» данным методом при дегенеративно-дистрофических процессах, пусть сделает контрольный снимок МРТ спустя, к примеру, месяц (не говоря уже о больших сроках) после укрепления мышечного корсета и самолично убедится в достигнутых «результатах».

Так что вышеописанные методы вполне можно отнести к профилактическим методам, поскольку, по сути, они направлены на то, чтобы предупредить развитие остеохондроза, но ни в коей мере не как лечебные мероприятия при развитии дегенеративного процесса в позвоночнике. То же можно сказать касательно мануальной терапии. Данный метод эффективен только тогда, когда есть основания к его применению, например при травматическом подвывихе в дугоотростчатом суставе. Но применение данных методов при выраженных дегенеративно-дистрофических изменениях в межпозвонковых дисках, а тем более осложнённых протрузией или грыжей, абсолютно не обоснованно, так как неизбежно ведёт к более быстрому прогрессированию этих патологий. Поэтому надо понимать, какова будет в дальнейшем расплата вашим здоровьем, если вы решитесь устранить болевые синдромы данными методами. Ведь одно дело подвергать здоровье такому риску осознанно, вследствие каких-либо личных обстоятельств, и другое дело — необдуманно, не догадываясь о последствиях.

Тем не менее должен заметить, что эти методы — мануальная терапия, ЛФК, укрепление мышечного корсета, несмотря на имеющиеся недостатки, будут востребованными ещё довольно длительное время. Это обусловлено рядом объективных причин, среди которых рост числа заболеваний опорно-двигательного аппарата среди населения, наблюдаемый практически по всему миру, общество, в котором мы живём, темпы развития медицины в изучении данных патологий. В связи с этим хотелось бы, чтобы эти методы перестали быть предметом споров и заняли своё достойное и заслуженное место в вертебрологии. А это возможно только в условиях непредвзятого аналитического осмысления положительных и отрицательных результатов, причём не только ближайших, но и главное отдалённых последствий лечения упомянутыми выше методами. В вертебрологии в каждом конкретном случае приоритеты должны отдаваться тем методам и способам, которые будут наиболее эффективны в плане лечения и безопасны даже в отношении отдалённых последствий для каждого пациента.

По материалам: Данилов И. М. «Остеохондроз для профессионального пациента». – К.: 2012. – 416 с.: ISBN 978-966-2690-05-7, 978-966-26-9005-7

Источник

Распространено никем не доказанное предположение, многими принимаемое за истину, что причиной остеохондроза являются слабые мышцы спины. Считается, что вполне достаточно только их укрепить, чтобы они стали лучше удерживать позвоночник, при этом нагрузка на межпозвонковые диски снизится, и они начнут восстанавливаться, потому что определенная доля нагрузки ляжет на мышцы, которые будут противостоять силе гравитации, воздействующей на позвоночник. При этом позвоночник восстановится, так как исчезнут боли, и можно говорить об излечении остеохондроза и его последствий. На такой вот гипотезе построена методика борьбы с остеохондрозом с помощью упражнений, позволяющих укрепить мышечный корсет. Да не тут-то было.

Как-то все чаще стала медицина опираться на точные науки и ссылаться на ее законы. Однако, в утверждении, про силы противодействующие закону притяжения, приверженцы гипотезы о мышечном корсете, демонстрируют практически полную безграмотность не только в части законов физики, но и абсолютное незнание такого раздела анатомии, как миология, изучающую все, что касается мышц. Подобное заключение вполне обоснованно, ибо в организме человека отсутствуют мышцы, способные приподнимать вверх позвоночные сегменты, позволяя снизить давление на межпозвонковые диски, пораженные дегенеративно-дистрофической патологией. Согласно неопровержимым законам физики, любые мышцы «тянут» позвоночник вниз. Позвоночник собран из отдельных элементов, состоящих из межпозвонкового диска и двух дугоотростчатых суставов. Позвонки опираются друг на друга, и при увеличении мышечного корсета позвоночника, компрессионная нагрузка на опорные элементы также увеличивается. Если они уже подверглись дегенеративным изменениям, то дополнительная нагрузка вызовет стремительное развитие имеющейся патологии.

То, что произойдет с позвоночником, очень наглядно можно представить по аналогии с автомобилем. Тот, кто ближе знаком с устройством автомобиля знает, что у него имеется шаровая опора – деталь, являющаяся важной частью подвески. Владелец автомобиля выяснил, что с данной деталью имеются проблемы, однако в автосервисе «специалист» вместо ремонта или замены шаровой опоры, порекомендовал загрузить машину по максимуму и поездить на ней по ухабистой дороге. Понятное дело, что человек усомнится в здравомыслии автослесаря и обратится за помощью в другое место, потому что, любому ясно, что следуя совету «специалиста», развалится очень скоро не только шаровая опора, но и куча деталей выйдет из строя. В результате машина «прикажет долго жить» гораздо быстрее, чем, если бы на ней продолжали потихоньку ездить с поврежденной шаровой опорой.

Откуда появилась идея укрепления мышечного корсета?

Вполне возможно, изначально к этому подтолкнули книги по лечебной физкультуре. Лечебная физкультура культивировалась еще в древние времена. Различные лечебные гимнастики, нацеленные на поддержание здорового образа жизни, были весьма популярны у древних греков, древних египтян, они приветствовались в Древнем Китае и Древней Индии. «Движение – жизнь» — это была философия жизни еще в древности. Известный китайский лекарь Хуа То, живший в эпоху Трех Царств, которому принадлежит идея создания оздоровительной гимнастики утверждал:

«Тело требует упражнений, но не до изнеможения, ибо упражнения предназначены для того, чтобы устранять дурной дух из организма, способствовать кровообращению и предотвращать недуги»,

«Если ручка двери часто движется, она не ржавеет, так и человек, если он много двигается, то не болеет».

В древности лекари использовали лечебную гимнастику, чтобы помочь пациенту справиться с различными недугами. При лечении психических заболеваний, например, большим успехом пользовалась терапия трудом. Однако, основная задача лечебной гимнастики заключалась в предотвращении болезней.

В наше время лечебная физкультура не потеряла свою актуальность, и особенно показана здоровым людям в качестве профилактической меры, предупреждающей возникновение разного рода заболеваний. К таким занятиям можно отнести все, что способствует здоровому образу жизни: ту же лечебную гимнастику, умеренную ходьбу, посещение бассейна, спортивные игры, туристические походы и т.д.

Без лечебной физкультуры на сегодняшний день невозможно обойтись в период реабилитации пациента после перенесенной им травмы или операции. При этом предусмотрена определенная двигательная активность, способствующая разработке суставов после снятия гипса, восстановление двигательной функции после полученной травмы или оперативного вмешательства, лечебный массаж.

Всем известно имя Валентина Ивановича Дикуля – человека, ставшего легендой нашего времени. Он является ярчайшим примером и образцом безграничных возможностей человека, которому удалось после полученной травмы позвоночника и реальной возможности на всю жизнь оказаться в инвалидном кресле, реабилитироваться, встать на ноги и возобновить занятия любимым делом.

История Дикуля началась в 1962 году, когда он, будучи 15-летним воздушным гимнастом, упал с 13-метровой высоты, выполняя свой первый цирковой номер – подвела страховка. Врачи выставили диагноз: компрессионный перелом в поясничном отделе позвоночника, черепно-мозговая травма и множественные переломы. Однако, к счастью, полного разрыва спинного мозга не произошло. Тем не менее, ноги парня были полностью обездвижены, и перспектива на всю жизнь остаться инвалидом была очевидна. В то время никто не мог даже предположить, что правильно составленная реабилитационная программа способна творить чудеса, а резервы человеческого организма поистине безграничны, и даже при таких травмах возможно восстановление костей и спинного мозга, хотя этот процесс может длиться годы.

Безудержное стремление встать на ноги, непоколебимая вера в успех и неимоверные усилия молодого парня сделали невозможное. Благодаря упорным тренировкам Валентин Дикуль, разрабатывая мышцы движениями и физическими упражнениями, смог подняться из инвалидного кресла и начать передвигаться на костылях. Со временем он смог вернуться в цирк, где выступал в качестве силового жонглера, поражая мастерством. Наравне с другими артистами Дикуль жонглировал 45-килограммовыми «пушечными ядрами», подбрасывал гири по 80 килограмм, раскручивал 120-килограммовую штангу.

Дикуль не смирился с судьбой. Он стал живым доказательством того, что если человек захочет, то невозможное становится возможным, и своим примером вселил надежду тысячам таким же людям, приговоренным пожизненно оставаться в инвалидной коляске.

В 1988 году был основан первый «Российский центр реабилитации больных со спинномозговыми травмами и последствиями детского церебрального паралича» — центр Дикуля. Впоследствии под его научным руководством были организованы несколько центров и реабилитационных клиник не только в нашей стране, но и в Израиле, Германии, Польше США и других странах.

На примере Валентина Дикуля не только пациенты, но и медики убедились, что правильная реабилитация дает возможность после подобных травм встать с инвалидного кресла. Однако, люди зачастую путают черное и белое. Многие теперешние популяризаторы метода укрепления мышечного корсета, обращаются к методике Дикуля, предназначенной для реабилитации больных со спинномозговыми травмами, утверждая, что с ее помощью можно также решать проблемы дегенеративно-дистрофических патологий.

Ситуация точь-в-точь, как в старом анекдоте. На высоком дереве сидит мужик и не может оттуда слезть, взывая о помощи к толпе, собравшейся внизу. Один из советчиков, предлагает забросить мужичку веревку, чтобы тот обвязал себя вокруг пояса, а когда все готово скомандовал толпе потянуть за оставшийся конец веревки вниз. Мужик упал и разбился. На это советчик ответил, что намедни точно также поступили с мужиком, упавшим в колодец, и все сработало. Дескать, он подумал, что и тут поможет.

С укреплением мышечного корсета такая же история. Если речь идет о реабилитации пациентов со спинномозговыми травмами без разрыва спинного мозга, что очень важно, то реабилитация помогает.При попытке таким методом вылечить остеохондроз, особенно когда патология отягощена наличием межпозвонковых грыж – верный путь к инвалидности.

Укрепление мышечного корсета направлено главным образом на купирование боли, но не на устранение дегенеративно-дистрофической патологии в позвоночнике.

При грамотном подходе и правильной дозировке с помощью упражнений на растяжение под нагрузкой или «тяговые» и круговые упражнения на тренажерах или просто банальные приседания со штангой во многих ситуациях могут существенно уменьшить боль и даже полностью ее устранить. Механизм действия здесь такой же, как при вытяжении позвоночника. Даже если некорректно составлен комплекс упражнений и соотношение суставных поверхностей дугоотростчатых суставов не восстанавливаются, а наоборот еще больше «сползают» или происходит перерастяжение суставной капсулы, когда осуществляются приседания со штангой, то нервные окончания все равно раздражаются и происходит запуск программы по выработке эндорфинов и других опиоидных пептидов. Еще больше травмируя пораженные сегменты позвоночника, разрушительный процесс ускоряется, повышая вероятность оказаться в инвалидном кресле. В этом можно убедиться, сравнив снимки МРТ, сделанные до и после лечения остеохондроза методом укрепления мышечного корсета.

Вывод можно сделать один – укрепление мышечного корсета – это профилактическая процедура для предупреждения развития остеохондроза, но ни в коем случае этот метод не применим в качестве лечения дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника.

Тоже относится и к мануальной терапии. Эффективность данного метода доказана, к примеру, в случае травмы, вызвавшей подвывих в дугоотростчатом суставе. Однако, услуги мануального терапевта при имеющихся дегенеративно-дистрофических изменениях в межпозвонковых дисках, к тому же осложненные протрузией или грыжей, однозначно приведут к ускоренному развитию имеющихся патологий. Стоит ли осознанно создавать себе проблемы на всю оставшуюся жизнь, пытаясь избавиться от боли методом укрепления мышечного корсета или мануальной терапией, каждый решает сам.

Тем не менее, мануальная терапия, укрепление мышечного корсета, лечебная физкультура, несмотря на объективные недостатки, будут оставаться востребованными и дальше. Связано это в первую очередь, с ростом числа заболеваний опорно-двигательного аппарата, наблюдаемого во всем мире, скоростью продвижения вперед в изучении данных патологий и темпами развития нашего общества в целом. Методики лечения позвоночника не должны подвергаться постоянному оспариванию. Они должны стать прерогативой вертебрологов, основываясь на тщательно проведенном непредвзятом анализе положительных и отрицательных результатов, как на ближайшее время, так и на перспективные последствия лечения, и приоритетным все же должны быть методы не только дающие эффект, но и гарантирующие безопасность на долгие годы.

Источник