Вывих с отрывом связок

Разрыв связок — нарушение целостности связки в результате травмы. Может быть полным или частичным. Возникает в результате приложения силы, превышающей прочность связки. Причиной обычно становятся травмы при занятиях спортом и выполнении тяжелой физической работы. Разрывы связок нижних конечностей нередко образуются при подворачивании ноги во время ходьбы. Повреждение проявляется резкой болью, отеком, ограничением опоры и движений. При полных разрывах наблюдается излишняя подвижность сустава. Диагноз выставляется на основании симптомов, данных рентгенографии, МРТ и КТ. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Разрыв связок — одно из наиболее распространенных повреждений опорно-двигательного аппарата. Может быть обусловлено спортивной, профессиональной или бытовой травмой. Встречается у людей любого возраста, однако чаще страдают молодые, физически активные пациенты. Неполные разрывы связок (надрывы и растяжения) в абсолютном большинстве случаев лечатся консервативно. При полных разрывах, особенно с расхождением концов поврежденной связки, обычно требуется операция.

Разрыв связок

Причины

Причиной разрыва связки может стать падение, прыжок, удар или нефизиологичный изгиб конечности во время занятий спортом. Особенно часто такие травмы выявляются у легкоатлетов, хоккеистов, футболистов, баскетболистов, гимнастов и горнолыжников. Разрыв связок при спортивной и бытовой травме, как правило, бывает изолированным. Изредка разрывы связок возникают при автомобильных авариях, в таких случаях возможно сочетание с переломами таза и костей конечностей, повреждением грудной клетки, тупой травмой живота, ЧМТ и другими повреждениями.

Связки — плотные образования, состоящие из соединительной ткани и соединяющие между собой отдельные кости и органы. Обычно имеют вид тяжей, реже — плоских пластинок. В зависимости от мест прикрепления могут укреплять сустав, направлять или ограничивать движения в суставе. Выполняют удерживающую функцию, обеспечивают конгруэнтность суставных поверхностей. В зависимости от основной функции могут быть тормозящими, направляющими или поддерживающими.

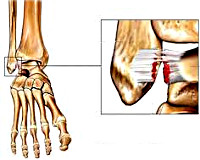

Особенно большой нагрузке подвергаются связки крупных суставов нижних конечностей (голеностопного и коленного), поэтому они, даже при очень высокой прочности, чаще подвержены разрывам. Однако повреждения связок могут наблюдаться и в области других суставов: тазобедренного, плечевого, лучезапястного и т. д. Возможен полный разрыв (нарушение целостности всех волокон) и неполный разрыв (нарушение целостности части волокон), разрыв ткани связки на разном уровне или ее отрыв от места прикрепления к кости. В последнем случае вместе со связкой нередко отрывается небольшой костный фрагмент.

Предрасполагающими факторами, увеличивающими вероятность разрыва связок, являются рубцовые изменения вследствие предшествующих травм, повторные микроразрывы, обусловленные чрезмерной нагрузкой, и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов (артрозы), при которых патологические изменения возникают во всех элементах сустава, включая связки. С учетом этого аспекта, все разрывы связок делят на травматические (обусловленные травмой) и дегенеративные (возникшие вследствие износа или предшествующего повреждения и рубцевания).

Симптомы

Пациент жалуется на боль. Область повреждения отечна, контуры сустава сглажены. При частичном разрыве отек незначительный или умеренный, при полном — значительный, нередко с распространением на соседние анатомические сегменты. Кроме тяжести повреждения, степень отека зависит от давности травмы, поэтому несвежие (давностью свыше суток и более) растяжения или надрывы могут сопровождаться более выраженной припухлостью по сравнению со свежими полными разрывами. При полных разрывах на коже практически всегда выявляются кровоподтеки.

Степень ограничения опоры и движений также зависит от тяжести повреждения — от незначительного затруднения при растяжениях до невозможности опираться на ногу при полных разрывах. Пальпация связки резко болезненна. Крепитация отсутствует. При значительных надрывах и разрывах определяется патологическая подвижность в суставе (например, отсутствующие в норме боковые движения или излишняя подвижность в колене кпереди и кзади).

Диагностика

Разрывы связок по своим клиническим проявлениям часто очень схожи с околосуставными или внутрисуставными переломами, поэтому во всех подобных случаях назначается рентгенография для исключения повреждения кости. При отрывах связки в области прикрепления на рентгенограммах иногда обнаруживается свободно лежащая тонкая костная пластинка — фрагмент, оторвавшийся вместе со связкой. Для того чтобы исключить незначительные повреждения плотных структур сустава, назначают КТ сустава, для оценки степени повреждения связок — МРТ сустава. В некоторых случаях для диагностики и лечения используют артроскопию.

Разрыв связок плечевого сустава

Плечевой сустав — чрезвычайно активный сустав с широкой амплитудой разнообразных движений. В области этого сустава прикрепляется большое количество связок. С учетом локализации выделяют повреждения акромиальной связки (АКС), повреждения грудино-ключичной связки, повреждения сухожилий короткой и длинной головки бицепса и повреждения вращающей манжеты плеча, образованной сухожилиями надостной, подостной, подлопаточной и малой круглой мышцы.

Причиной разрыва связок плечевого сустава может стать вращение руки кнаружи, падение на вытянутую руку, удар в область ключицы или резкое вытяжение руки во время броска. Сустав отечен, деформирован, его контуры сглажены. Могут выявляться кровоподтеки. Движения ограничены. При разрывах сухожилий бицепса наблюдается укорочение двуглавой мышцы плеча при попытке согнуть руку. Повреждение связок плечевого сустава может быть как полным, так и неполным, при полных разрывах симптоматика более яркая.

Диагноз выставляется на основании клинической картины и данных рентгенографии плечевого сустава, свидетельствующих об отсутствии костных повреждений. При подозрении на повреждение суставной губы и полные разрывы других связок назначают МРТ плечевого сустава. В некоторых случаях используют артрографию и ультрасонографию. Если при помощи перечисленных исследований не удается установить локализацию и объем повреждений, пациента направляют на артроскопию плечевого сустава которая может использоваться в качестве как диагностического, так и лечебного метода (для ушивания дефекта).

Лечение чаще консервативное. Молодым пациентам накладывают гипс на 3 недели, пожилым больным проводят иммобилизацию с использованием широкой косыночной повязки в течение 2 недель. Всех пациентов направляют на физиотерапию (при отсутствии противопоказаний). После прекращения иммобилизации рекомендуют выполнять специальные упражнения для разработки сустава. При этом в течение 1,5 месяцев необходимо избегать форсированных движений, особенно — повторяющих те, при которых произошел разрыв.

Хирургические операции показаны при полных, тяжелых и повторных разрывах. Операция может быть проведена как классическим методом, с использованием открытого доступа, так и через небольшой разрез, с применением артроскопического оборудования. Связку сшивают, в послеоперационном периоде проводят иммобилизацию, назначают физиотерапию, массаж и ЛФК. Исход разрыва связок плечевого сустава обычно благоприятный.

Разрыв связок локтевого сустава

Мало распространенная травма, обычно выявляется у спортсменов (игроков в гольф, теннисистов, бейсболистов) очень редко происходит в быту. Может наблюдаться повреждение кольцевидной связки лучевой кости, а также локтевой и лучевой коллатеральных связок. Чаще возникают неполные разрывы связок (растяжения и надрывы). Признаками повреждения являются кровоизлияния в мягкие ткани, гемартроз, отек и боль, усиливающаяся при движениях. При полных разрывах возможно некоторое смещение предплечья.

Для исключения перелома и вывиха выполняется рентгенография локтевого сустава. Локализацию и степень повреждения связок уточняют при помощи МРТ локтевого сустава. Лечение обычно консервативное — иммобилизация сроком 2-3 нед., возвышенное положение конечности, анальгетики и противовоспалительные препараты. После прекращения иммобилизации назначают ЛФК. Физиолечение используют с осторожностью и не во всех случаях. При полных разрывах осуществляют оперативное вмешательство — сшивание или пластику связки с использованием ауто- или аллотрансплантата.

Разрыв связок лучезапястного сустава и связок пальца

Наблюдаются реже, чем повреждения связок плеча, но чаще, чем разрывы связок локтевого сустава. Причиной повреждения становятся резкие движения или падение на руку в результате спортивной или бытовой травмы. Наблюдается отек, гемартроз, кровоизлияния и боль, усиливающаяся при движениях. В тяжелых случаях возможна нестабильность сустава. Клинические проявления повреждения связок сходны с переломами костей запястья, поэтому для исключения перелома выполняют рентгенографию лучезапястного сустава, а для оценки степени повреждения связок — МРТ лучезапястного сустава. Лечение — холод, иммобилизация в течение 2-3 нед., противовоспалительные и обезболивающие препараты, затем физиотерапия и ЛФК.

Разрывы боковых (коллатеральных) связок пальца возникают при чрезмерных резких отклонениях пальца в лучевую или локтевую сторону. В результате возникает боль, припухлость, кровоподтеки и боковая неустойчивость сустава. Движения болезненны. Перелом исключают при помощи рентгенографии пальца. Лечение консервативное — гипсовая лонгета или тейпирование пальца (наложение специальной лейкопластырной повязки), УВЧ. Если неустойчивость сустава сохраняется по окончании восстановительного периода, показана хирургическая операция.

Разрыв связок тазобедренного сустава

Встречается относительно редко, тяжелые разрывы обычно сочетаются с другими повреждениями сустава. Причиной может стать падение с высоты, автодорожная катастрофа или спортивная травма (прыжки с шестом, бег с препятствиями, горнолыжный спорт). Проявляется болью, отеком, кровоизлияниями в области сустава, распространяющимися на бедро и паховую область. Движения ограничены, может появляться боль или неприятные ощущения при попытке отклонить туловище в сторону.

Диагноз выставляется на основании рентгенографии тазобедренного сустава и МРТ тазобедренного сустава. Лечение обычно консервативное — анальгетики, противовоспалительные средства, иммобилизация с использованием специального брейса в течение 1 месяца. В этот период пациенту рекомендуют пользоваться костылями, передвигаясь сначала без опоры, а потом — с частичной опорой на больную конечность. Физиотерапию назначают с 2-3 сут. после травмы, применяют УВЧ, электрофорез, лазеротерапию и магнитотерапию. После уменьшения болей начинают занятия ЛФК.

Разрыв связок коленного сустава

Широко распространенное повреждение, чаще встречается у профессиональных спортсменов и молодых людей, ведущих активный образ жизни. Возникает при сильном прямом ударе по колену или резком повороте туловища при фиксированной голени. Возможны разрывы наружной боковой (большеберцовой), внутренней боковой (малоберцовой), задней крестообразной и передней крестообразной связок. Выделяют три степени разрыва: 1 степень — растяжение, 2 степень — надрыв, 3 степень — полный разрыв.

В момент травмы возникает резкая боль, иногда возникает ощущение «вывиха» голени в сторону, кпереди или кзади. Коленный сустав отечен, определяется гемартроз. Возможны кровоподтеки. Движения ограничены. При разрыве боковых связок при слегка согнутом суставе определяется патологическая подвижность в боковом направлении. При разрыве передней крестообразной связки выявляется симптом переднего «выдвижного ящика», при разрыве задней крестообразной связки — симптом заднего «выдвижного ящика».

Для исключения переломов применяют рентгенографию коленного сустава. Для оценки тяжести повреждений используют МРТ и артроскопию коленного сустава. Лечение разрывов 1 и 2 степени обычно консервативное — покой, иммобилизация, противовоспалительные и обезболивающие средства. Через несколько дней после травмы назначают тепловые процедуры. В период реабилитации пациента направляют на массаж и ЛФК. При свежих полных разрывах и нестабильности сустава после лечения по поводу неполных повреждений показано хирургическое вмешательство — сшивание или пластика связки.

Разрыв связок голеностопного сустава

Растяжения, надрывы и разрывы связок голеностопного сустава — самые распространенные в травматологии повреждения связочного аппарата. В отличие от разрывов связок других локализаций, эта травма часто носит бытовой характер, хотя может встречаться и у спортсменов. Основной причиной является подворачивание ноги при беге или ходьбе. Количество повреждений связок голеностопа резко увеличивается в зимний сезон, особенно в период гололедицы.

Проявляется болью, отеком, кровоподтеками, ограничением опоры и движений. При неполных разрывах симптомы выражены слабо или умеренно, опора на ногу сохранена. При полных разрывах наблюдается значительный отек с переходом на подошвенную поверхность стопы, большие кровоподтеки и резкое ограничение движений. Опора на конечность невозможна. Для исключения перелома лодыжек выполняют рентгенографию голеностопного сустава. Для оценки степени разрыва связок при необходимости назначают МРТ голеностопного сустава.

Лечение в большинстве случаев консервативное. В первые сутки используют холод, с третьего дня — сухое тепло. Рекомендуют возвышенное положение конечности. При полных разрывах и значительных надрывах накладывают гипс, при легких повреждениях на время ходьбы сустав фиксируют эластичным бинтом. При необходимости применяют НПВС в таблетках, мазях и кремах. Назначают УВЧ, парафиновые аппликации и диадинамические токи. В восстановительном периоде проводят занятия ЛФК. Операции требуются в исключительных случаях — при тяжелых полных разрывах одной или нескольких связок.

Источник

Вывих — это полное смещение суставных концов костей относительно друг друга. Наблюдаются боли и грубое нарушение конфигурации сустава. Активные движения становятся невозможными, при попытке пассивных движений определяется пружинящее сопротивление. Диагноз выставляется на основании осмотра и данных рентгенографии. При необходимости назначается КТ или МРТ. Лечение — вправление вывиха (чаще закрытое). При застарелых вывихах необходима операция. После вправления назначается иммобилизация и функциональное лечение (физиотерапия, ЛФК, массаж). Прогноз обычно благоприятный.

Общие сведения

Вывих — патологическое состояние, при котором суставные поверхности смещаются относительно друг друга. Вывихнутой считается дистальная (удаленная от туловища) часть конечности. Исключение — вывих ключицы (в названии указывается вывихнутый конец кости) и вывих позвонка (указывается вышележащий позвонок). Вывих является достаточно распространенной патологией в травматологии и ортопедии. Травматические вывихи составляют 1,5-3% от общего числа повреждений опорно-двигательного аппарата.

Вывих

Причины вывиха

Причиной травматического вывиха обычно становится непрямое воздействие: удар или падение на соседний сустав либо дистальную часть конечности (так, вывих плечевого сустава может возникать при падении на локоть или предплечье), форсированное сокращение мышц, насильственное сгибание и разгибание сустава, выкручивание, тяга за конечность. Реже повреждения возникают вследствие прямой травмы (удара по суставу или падения на него).

При ударах и обычных падениях, как правило, развивается изолированный вывих (реже — переломовывих). При автодорожных происшествиях, падениях с высоты и производственных травмах может наблюдаться сочетание вывиха с другими повреждениями костно-мышечной системы (переломами таза, переломами позвоночника и конечностей), черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота, повреждением грудной клетки и травмами мочеполовой системы.

Патанатомия

Сустав — это подвижное соединение двух или более костей, покрытых синовиальной оболочкой, разделенных суставной щелью и соединенных между собой капсулой и связками. Существует несколько видов суставов (эллипсоидные, блоковидные, шаровидные, седловидные), но, вне зависимости от формы, все они образуются конгруэнтными (совпадающими по форме, дополняющими друг друга) поверхностями.

Благодаря такому строению, при движениях суставные поверхности скользят друг относительно друга, и сустав работает, как шарнир. Движение происходит за счет мышц, прикрепляющихся к костям выше и ниже сустава. Напряженная мышца тянет кость в определенном направлении, а капсула и связки удерживают суставные концы от чрезмерного смещения. При вывихе происходит взаимное смещение концов костей, образующих сустав. Поверхности перестают «совпадать», движения становятся невозможными.

Упрощенно можно выделить три основных механизма формирования вывиха. Травматический — в результате усиленной тяги мышц, прямого удара или насильственного воздействия при непрямой травме суставные концы костей чрезмерно смещаются. Воздействие оказывается слишком сильным, капсула не выдерживает и рвется, возможен также разрыв связок. Патологический — из-за различных патологических процессов прочность капсулы и связок снижается, они теряют способность удерживать суставные концы костей в правильном положении даже при незначительных воздействиях, поэтому вывих может произойти при обычных нефорсированных движениях. Врожденный — из-за аномалий развития структур сустава (костей, связок, капсулы) суставные поверхности изначально не совпадают или не удерживаются в правильном положении.

Классификация

С учетом степени смещения травматологи-ортопеды выделяют полные вывихи, при которых суставные концы полностью расходятся, и подвывихи, при которых сохраняется частичное соприкосновение суставных поверхностей.

С учетом происхождения различают:

- Врожденные вывихи — возникшие вследствие пороков развития элементов сустава. Чаще всего встречается врожденный вывих тазобедренного сустава, реже наблюдаются врожденные вывихи коленного сустава и надколенника.

- Приобретенные вывихи — возникшие вследствие травмы или заболевания. Наиболее распространенными являются травматические вывихи. Верхние конечности страдают в 7-8 раз чаще нижних.

Травматические вывихи в свою очередь подразделяются:

- С учетом давности повреждения: свежие (до 3 суток с момента травмы), несвежие (до 2 недель с момента травмы), застарелые (более 2-3 недель с момента травмы).

- С нарушением или без нарушения целостности кожных покровов и подлежащих мягких тканей: открытые и закрытые.

- С учетом наличия или отсутствия осложнений: неосложненный и осложненный — сопровождающийся повреждением нервов или сосудов, а также около- и внутрисуставными переломами.

Также выделяют невправимые вывихи — в эту группу относятся вывихи с интерпозицией мягких тканей, препятствующей закрытому вправлению, и все застарелые вывихи.

Кроме того, различают две отдельные группы патологических вывихов:

- Паралитический вывих — причиной развития становится паралич одной группы мышц, из-за которого преобладает тяга мышц-антагонистов.

- Привычный вывих — повторяющийся вывих, который возникает вследствие слабости капсулы, мышц и связок и/или изменения конфигурации суставных поверхностей. Причиной развития чаще всего становится преждевременное начало движений в суставе после вправления острого травматического вывиха. Реже привычный вывих возникает при заболеваниях, поражающих кости и связки (артрозах, остеомиелите, полиомиелите и некоторых системных болезнях, в том числе наследственного характера).

Симптомы вывиха

Острые травматические вывихи сопровождаются интенсивной болью. В момент травмы обычно слышен характерный щелчок или хлопок. Сустав деформируется, отекает, на коже в пораженной области могут появляться кровоподтеки. Активные и пассивные движения отсутствуют, при попытке пассивных движений выявляется пружинящее сопротивление. Возможно побледнение и похолодание кожных покровов ниже уровня повреждения. При повреждении или сдавлении нервных стволов пациент жалуется на онемение, покалывание и снижение чувствительности.

Диагностика

Диагноз вывиха выставляется на основании клинической картины и данных рентгенологического исследования. В некоторых случаях (обычно при осложненных вывихах) назначают МРТ или КТ сустава. При подозрении на сдавление или повреждение сосудов и нервов больного направляют на консультацию к сосудистому хирургу и нейрохирургу. Лечение проводят в условиях травмпункта или травматологического отделения. Необходимость в госпитализации определяется локализацией вывиха, отсутствием или наличием осложнений.

Лечение вывиха

Пациента с подозрением на травматический вывих необходимо как можно быстрее доставить в специализированное мед. учреждение (оптимальный вариант — в течение первых 2-3 часов), поскольку в последующем нарастающий отек и рефлекторное напряжение мышц могут затруднить вправление. Следует зафиксировать конечность, используя шину или косыночную повязку, дать больному обезболивающее и приложить холод к области повреждения. Пациентов с вывихами нижних конечностей перевозят в положении лежа, больных с вывихами верхних конечностей — в положении сидя.

Неосложненные вывихи подлежат закрытому вправлению. Свежие неосложненные вывихи мелких и средних суставов обычно вправляют под местной анестезией, вывихи крупных суставов и несвежие вывихи — под наркозом. У детей младшего возраста вправление во всех случаях осуществляется под общей анестезией. При открытых, осложненных и застарелых вывихах проводится открытое вправление.

В последующем назначается покой и накладывается иммобилизационная повязка. Срок иммобилизации определяется особенностями и локализацией вывиха. Преждевременное снятие повязки и раннее начало движений в суставе ни в коем случае не допускаются, поскольку это может привести к развитию привычного вывиха. В реабилитационном периоде назначается ЛФК, физиотерапия и массаж. Прогноз благоприятный.

Травматические вывихи

Первое место по распространенности занимает травматический вывих плеча, затем следуют вывихи пальцев и локтевого сустава. Несколько реже встречаются вывихи надколенника и тазобедренного сустава.

Травматический вывих плеча

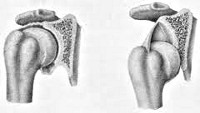

Высокая частота патологии обусловлена особенностями строения сустава (головка плечевой кости соприкасается с суставной впадиной на небольшом протяжении и, в основном, удерживается за счет мышц, связок и особого мягкотканого образования — суставной губы), значительными нагрузками и большим объемом движений в суставе. При повреждении возникает острая боль, появляется чувство, что плечо находится не на своем месте. Плечевой сустав выглядит неестественно: головка плечевой кости не просматривается, на ее месте видна сглаженная поверхность с заостренным верхним краем. Плечо выглядит опущенным. Рука пациента обычно прижата к телу.

В зависимости от направления смещения головки выделяют три вида вывихов плечевого сустава: передний, задний и нижний. Передний вывих — самый распространенный (по различным данным возникает в 80-95% случаев). Головка смещается вперед и оказывается либо под клювовидным отростком лопатки (в этом случае возникает подклювовидный вывих), либо под ключицей (подключичный вывих). Обычно передние вывихи сопровождаются незначительным повреждением суставной губы (хрящевого валика, который является продолжением суставной впадины лопатки и помогает головке плеча удерживаться в суставе). Задний вывих развивается нечасто (менее 20-5% случаев) и сопровождается значительным повреждением суставной губы. Нижний вывих возникает очень редко. При таком повреждении головка плеча «уходит» вниз, и рука вплоть до момента вправления находится в поднятом положении.

Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию плечевого сустава. КТ плечевого сустава и МРТ плечевого сустава обычно не требуются, исключением являются подозрения на тяжелые повреждения мягкотканных структур и переломовывихи. Незначительное нарушение кровоснабжения и небольшое онемение конечности обычно обусловлены сдавлением сосудисто-нервных пучков и самопроизвольно исчезают после вправления вывиха. Грубые нарушения чувствительности могут свидетельствовать о повреждении нервов и являются показанием для консультации нейрохирурга.

Вправление свежих вывихов обычно проводится в травмпункте под местной анестезией. Несвежий вывих и неудачная первая попытка вправления являются показанием вправления под общим наркозом. Обычно используется способ Джанелидзе, реже — способ Кохера. После вправления руку фиксируют на три недели. В этот период назначается УВЧ для уменьшения воспалительных явлений и ЛФК (движения кисти и лучезапястного сустава). Затем иммобилизацию прекращают, в комплекс ЛФК постепенно добавляют упражнения для разработки локтевого и плечевого сустава. Следует помнить, что для заживления капсулы сустава нужно время. Слишком раннее самовольное снятие повязки (даже при отсутствии болей) может привести к формированию привычного вывиха.

Привычный вывих плеча

Обычно возникает после недолеченного острого травматического вывиха. Предрасполагающими факторами являются слабость мышц, повышенная растяжимость капсулы, слабовогнутая суставная впадина лопатки и большая шарообразная головка плеча. Привычный вывих плеча сопровождается менее интенсивным болевым синдромом и может возникать даже при незначительных воздействиях. Частота повторных вывихов сильно колеблется — от 1-2 раз в год до нескольких раз в месяц. Причиной развития является несостоятельность капсулы сустава. Требуется хирургическое лечение. Показанием к операции является 2-3 и более вывихов в течение года.

Травматические вывихи фаланг пальцев

Чаще всего развиваются при ударе по кончику пальца с приложением силы в проксимальном направлении. Возникает резкая боль и заметная видимая деформация пальца в области сустава. Движения невозможны. Отмечается нарастающий отек. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию кисти. Вправление осуществляют амбулаторно, под местной анестезией. Затем накладывают гипсовую повязку и назначают УВЧ.

Травматический вывих локтевого сустава

Причиной травмы становится падение на вытянутую руку или удар по согнутой руке. В первом случае возникает задний вывих, во втором — передний. Повреждение сопровождается сильной болью и значительным отеком мягких тканей. В области локтя выявляется выраженная деформация, движения невозможны. Пульс на лучевой артерии ослаблен, часто наблюдается онемение. При задних вывихах головка лучевой кости прощупывается спереди, при передних — сзади.

Отличительной особенностью вывихов локтевого сустава является сочетание с переломами локтевой и лучевой кости, а также повреждением нервов и сосудов. Для подтверждения диагноза выполняется рентгенография локтевого сустава. По показаниям назначаются консультации нейрохирурга и сосудистого хирурга. Лечение осуществляется в условиях стационара. Тактика лечения зависит от особенностей повреждения. В большинстве случаев производится закрытая репозиция. При невозможности вправить вывих, сопоставить или удержать костные отломки (при переломовывихах) выполняется хирургическая операция.

Травматический вывих надколенника

Травма возникает вследствие падения или удара по колену в момент сокращения четырехглавой мышцы. Чаще развиваются боковые вывихи надколенника (надколенник смещается кнутри или кнаружи). Реже наблюдаются торсионные (надколенник разворачивается вокруг вертикальной оси) и горизонтальные (надколенник разворачивается вокруг горизонтальной оси и внедряется между суставными поверхностями костей, образующих коленный сустав) вывихи. Повреждение сопровождается резкой болью. Возникает деформация, появляется нарастающий отек. Колено слегка согнуто, движения невозможны. При пальпации определяется смещенный надколенник. Нередко наблюдается гемартроз.

Диагноз выставляется на основании характерной симптоматики и данных рентгенографии коленного сустава. Вправление обычно не представляет трудностей и производится под местной анестезией. Возможно также самопроизвольное вправление. При гемартрозе выполняется пункция сустава. После восстановления естественного анатомического положения надколенника на ногу накладывают лонгету на 4-6 недель. Назначают УВЧ, массаж и ЛФК.

Травматический вывих бедра

Возникает в результате непрямой травмы, обычно — при автодорожных происшествиях и падениях с высоты. В зависимости от расположения головки бедра может быть передним и задним. Вывих бедра проявляется резкой болью, отеком, деформацией пораженной области, вынужденным положением конечности и укорочением бедра. Движения невозможны. Для уточнения диагноза выполняется рентгенография тазобедренного сустава. Вправление производится под общим наркозом в условиях стационара. Затем накладывается скелетное вытяжение на 3-4 недели, назначается физиотерапия и ЛФК.

Врожденные вывихи

Самый распространенный — врожденный вывих бедра. Возникает в результате недоразвития головки бедра и суставной впадины. Чаще наблюдается у девочек. Выявляется сразу после рождения. У грудных детей проявляется ограничением отведения конечности, укорочением конечности и асимметрией кожных складок. В последующем возникает хромота, при двухстороннем вывихе — утиная походка. Диагноз подтверждается рентгенографией, КТ тазобедренного сустава и МРТ тазобедренного сустава. Лечение начинается с первых месяцев жизни. Используются специальные гипсовые повязки и шины. При неэффективности консервативного лечения рекомендуется хирургическая операция до достижения 5-летнего возраста.

Второе место по распространенности занимает врожденный вывих надколенника. По сравнению с вывихом бедра является достаточно редкой аномалией. Может быть изолированным или сочетаться с другими пороками развития нижних конечностей. Чаще наблюдается у мальчиков. Проявляется неустойчивостью при ходьбе, быстрой утомляемостью и ограничением движений в суставе. Рентгенография коленного сустава свидетельствует о недоразвитии и смещении надколенника. Вывих устраняют хирургическим путем, перемещая собственную связку надколенника.

Если лечение не проводится, в суставе, находящемся в состоянии врожденного вывиха, развиваются прогрессирующие патологические изменения, возникает тяжелый артроз, сопровождающийся усилением деформации конечности, нарушением опоры, снижением или потерей трудоспособности. Поэтому все дети с подозрением на такую патологию должны находиться под наблюдением детских ортопедов и получать своевременное адекватное лечение.

Источник