Вывихи плеча с поражением плечевого сплетения

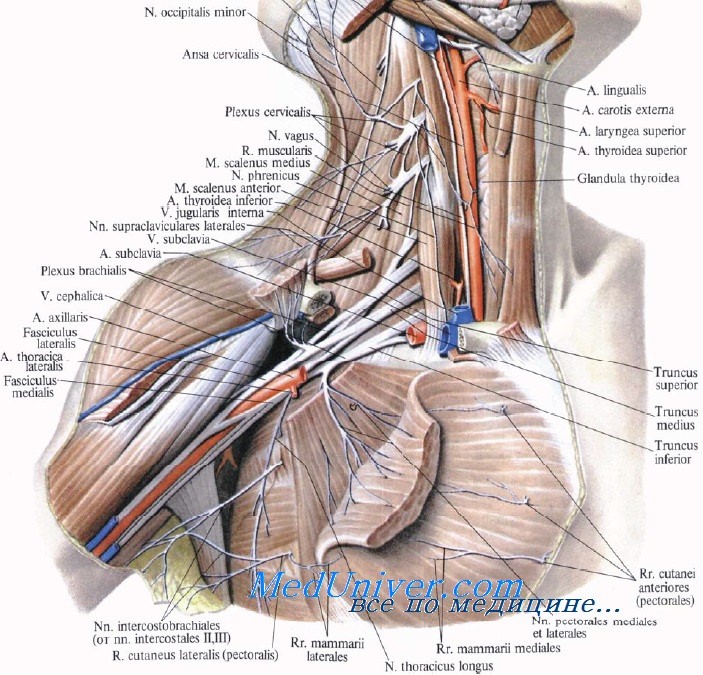

Относительно высокая частота повреждений плечевого сплетения объясняется его близостью к очень подвижным структурам плечевого пояса. Определить точную локализацию поражения бывает трудно из-за сложного строения плечевого сплетения. Переплетение и перегруппировка образующих сплетение аксонов, исходящих из корешков C5 – Th1 (иногда с включением C4 и Th2), приводят к тому, что мышцы плечевого пояса и верхней конечности, каждая из которых может получать иннервацию из нескольких сегментов, страдают в большей или меньшей степени в зависимости от локализации повреждения.

Травма плечевого сплетения

Травма – самая частая причина поражения плечевого сплетения.

Механизмы возникновения

Повреждение сплетения чаще всего бывает следствием прямой травмы плеча, которой особенно подвержены мотоциклисты. Опасность представляют и многие виды спорта, например сноубординг. Непосредственной причиной повреждения плечевого сплетения чаще всего является его внезапное, резкое растяжение, иногда вплоть до его разрыва. При этом вывих плеча и непосредственное сдавление сплетения наблюдаются далеко не всегда. Резкое вытягивание руки также может привести к повреждению плечевого сплетения. Возможно сопутствующее повреждение подключичной артерии, даже при закрытой (непроникающей) травме. Одной из важных причин повреждения плечевого сплетения является родовая травма.

Поражение верхней части плечевого сплетения

Поражение верхней части сплетения, обозначаемое как паралич Эрба—Дюшена, затрагивает волокна, исходящие из V и VI шейных сегментов. Это наиболее частая форма поражения плечевого сплетения. Клинически выявляется слабость мышц, отводящих плечо и ротирующих его наружу, а также сгибателей и супинатора предплечья, иногда также частично страдают разгибатели предплечья и кисти, некоторые мышцы лопатки. Иногда наблюдается снижение чувствительности в области надплечья, по наружной поверхности плеча и предплечья. Однако сенсорный дефицит наблюдается непостоянно и может полностью отсутствовать.

Поражение нижней части плечевого сплетения Клюмпке, страдают волокна, исходящие, прежде всего из I грудного, иногда также из VIII шейного сегмента. Эта форма встречается реже, чем предыдущая. Клинически выявляется слабость всех мелких мышц кисти, иногда также длинного сгибателя пальцев, реже сгибателей кисти. Трехглавая мышца плеча обычно сохранна. Иногда страдает функция шейного отдела симпатического ствола, что проявляется синдромом Горнера (сужение глазной щели, миоз, иногда гиперемия конъюнктивы). Развитие синдрома Горнера указывает на повреждение I грудного корешка проксимальнее отхождения белых соединительных ветвей к симпатическому стволу. Чувствительность при поражении нижней части плечевого сплетения всегда нарушена, прежде всего, по локтевому краю кисти и предплечья.

Поражение C6

Поражение той части плечевого сплетения, которая содержит волокна, исходящие из корешка С7 (в отличие от поражения самого корешка С7), наблюдается редко. Возникающий в этом случае неврологический дефицит характеризуется нарушениями в зоне иннервации лучевого нерва, однако функция плечелучевой мышцы остается сохранной, так как в ее иннервации наряду с C7 принимают участие волокна сегментов C5 и C6.

Поражение отдельных пучков плечевого сплетения

Различают 3 типа поражения пучков плечевого сплетения:

- задний тип (проявляется дисфункцией подмышечного и лучевого нервов),

- латеральный тип (проявляется дисфункцией мышечно-кожного нерва и латеральной части волокон срединного нерва),

- медиальный тип (проявляется дисфункцией локтевого нерва и медиальной части волокон срединного нерва).

Полное поражение плечевого сплетения

Характеризуется тотальным поражением всех волокон, образующих плечевое сплетение. Наблюдение за больными травматологических отделений показало, что в остром периоде у них часто наблюдалось полное поражение плечевого сплетения, и лишь с течением времени у них формировалась клиническая картина поражения верхней или (чаще) нижней его части.

Отрыв корешка и тандемное повреждение

При травме может возникать отрыв одного или нескольких корешков либо сочетание отрыва корешка с повреждением плечевого сплетения (так называемое «тандемное» повреждение). Отрыв корешка часто сопровождается появлением крови в ЦСЖ и признаков повреждения спинного мозга. Синдром Горнера не обязательно свидетельствует об отрыве корешка и указывает лишь на повреждение (той или иной степени) корешков С8 и Th проксимальнее отхождения белых соединительных ветвей к симпатическому стволу. Отрыв или другие повреждения корешков, гематому, тандемные повреждения сплетения можно увидеть с помощью М РТ и иногда КТ.

При поражении нижней части сплетения, обозначаемом как паралич Дежерин-Клюмпке, страдают волокна, исходящие, прежде всего, из I грудного, иногда также из VIII шейного сегмента. Эта форма встречается реже, чем предыдущая. Клинически выявляется слабость всех мелких мышц кисти, иногда также длинного сгибателя пальцев, реже сгибателей кисти. Трехглавая мышца плеча обычно сохранна. Иногда страдает функция шейного отдела симпатического ствола, что проявляется синдромом Горнера (сужение глазной щели, миоз, иногда гиперемия конъюнктивы). Развитие синдрома Горнера указывает на повреждение I грудного корешка проксимальнее отхождения белых соединительных ветвей к симпатическому стволу. Чувствительность при поражении нижней части плечевого сплетения всегда нарушена, прежде всего, по локтевому краю кисти и предплечья.

Прогноз травмы плечевого сплетения

При повреждении верхней части сплетения прогноз в целом более благоприятен, чем при повреждении нижней части сплетения. Более чем у половины пациентов с поражением верхней части сплетения наблюдается полное восстановление. Боль представляет собой прогностически неблагоприятный признак возможного отрыва корешка. В пользу отрыва корешка свидетельствует сохранность проведения по сенсорным волокнам при электронейрографии несмотря на аналгезию в зоне иннервации корешка. Сохранность проведения по сенсорным волокнам указывает на целостность связей между периферическими волокнами и телами клеток спинномозговых ганглиев. Соответственно, выявляемый клинически сенсорный дефицит может быть объяснен поражением, более проксимальным по отношению к ганглию, т.е. на уровне корешка.

Лечение травмы плечевого сплетения

На начальной стадии цель лечения состоит, прежде всего, в предотвращении формирования контрактуры в плечевом суставе (контроль за правильной позой руки, применение отводящей шины, пассивные упражнения). Позднее начинают проводить активные упражнения. При ранении сплетения с перерывом его волокон показано оперативное вмешательство.

Другие причины поражения плечевого сплетения

Хроническое внешнее сдавление

Наблюдавшийся у нетренированных новобранцев ранцевый паралич представляет собой поражение верхней части плечевого сплетения с нередким вовлечением также длинного грудного нерва. Подобная клиническая картина может развиваться и при ношении других грузов на одном или обоих плечах. Ятрогенное поражение плечевого сплетения возможно у женщин, которые во время гинекологической операции на операционном столе лежат с приподнятым тазом, опираясь на плечи. При подобных параличах от сдавления прогноз благоприятен, но процесс восстановления может затягиваться на несколько месяцев.

Сдавление в местах анатомических сужений

В области верхнего отверстия грудной клетки имеются анатомические предпосылки для хронического сдавления плечевого сплетения, которое может происходить под влиянием дополнительного внешнего фактора или даже в отсутствие его. Особенно чувствительна к сдавлению в этой зоне нижняя часть сплетения. Так как механизм компрессии не всегда удается определить, в этих случаях часто используют общий термин «синдром верхней апертуры грудной клетки».

Синдром лестничной мышцы и синдром шейного ребра

При прохождении плечевого сплетения вместе с подключичной артерией через пространство между передней и средней лестничными мышцами возможно сдавление нервных стволов, а иногда одновременно и подключичной артерии. Вероятность сдавления повышается при аномалии прикрепления лестничных мышц, но особенно при наличии шейного ребра. Чаще всего это фиброзный тяж, представляющий собой рудиментарный аналог истинного шейного ребра и часто (но не всегда) прикрепляющийся к «культе» шейного ребра. Фиброзный тяж не виден при рентгенографии, но его иногда удается выявить при МРТ или КТ. Следует иметь в виду, что даже если шейное ребро и выявляется, оно очень редко вызывает какие-либо симптомы и лишь в исключительных случаях требует хирургического вмешательства.

Реберно-ключичный синдром

У некоторых людей пространство между ключицей и I ребром (реберно-ключичное пространство) бывает необычно узким. Это характерно, прежде всего, для лиц с астеническим типом телосложения и опущенными плечами. Это создает предпосылки для сдавления плечевого сплетения. Однако клинически значимая компрессия плечевого сплетения в этой зоне, как и в других, анатомически узких местах, по-видимому, встречается гораздо реже, чем принято считать, и далеко не в каждом случае неясной боли в руке следует ставить подобный диагноз. Диагностика подобных синдромов требует наличия объективных признаков поражения, прежде всего, нижней части плечевого сплетения или четких указаний на компрессию подключичной артерии. Определенные движения, например запрокидывание головы назад с одновременным поворотом подбородка в пораженную сторону, должны вызывать боль или исчезновение пульса на лучевой артерии. Но следует учитывать, что при вытягивании плеча вниз ослабление пульса наблюдается почти у половины здоровых лиц.

Гиперабдукционный синдром

Подобным термином обозначается редкое состояние, характеризующееся сдавлением сосудисто-нервного пучка между клювовидным отростком и малой грудной мышцей при резком отведении плеча в сторону, что возможно, например, во время сна. При этом развиваются парез и нарушение чувствительности всей руки.

Лечение компрессионных поражений плечевого сплетения

В отсутствие парезов и объективно подтверждаемого нарушения чувствительности в большинстве случаев достаточно лечебной гимнастики для мышц плечевого пояса и избегания внешних факторов, вызывающих компрессию. Оперативное рассечение передней лестничной мышцы, удаление шейного ребра или частичная резекция I ребра (при реберно-ключичном синдроме) показаны только при наличии объективных признаков поражения сплетения. Исследование большой серии оперированных пациентов показало, что аномалии верхней апертуры грудной клетки почти всегда выявлялись при визуализационных исследованиях, и во всех случаях без исключения подтверждались во время операции.

Опухоль верхушки легкого

Клиническая картина

Мелкоклеточный рак легкого на ранней стадии — легко просматриваемая причина боли в плече и поражения нижней части плечевого сплетения. Реже аналогичный синдром наблюдается при других видах опухолей (например, при саркоме или лимфогранулематозе). С самого начала доминирующим клиническим признаком является сильная боль, которая распространяется по медиальному краю предплечья и кисти. В последующем развиваются парезы, характерные для поражения нижней части плечевого сплетения. Вследствие поражения шейных симпатических путей еще до появления других объективных признаков у больных развивается синдром Горнера, сопровождающийся ангидрозом в соответствующем квадранте тела. Иногда опухоль прорастает в позвоночный канал, вызывая сдавление спинного мозга.

Диагностика

Диагноз подтверждается с помощью рентгенографии и особенно КТ грудной клетки.

Лечение

Лечение малоэффективно. Тем не менее, во многих случаях с помощью лучевой терапии удается достичь временного ослабления боли.

Лучевая плексопатия плечевого сплетения

Патогенез

Согласно результатам экспериментов на животных поражение сплетения при облучении объясняется не только прямым лучевым воздействием, но и давлением окружающей плотной рубцовой соединительной ткани.

Клиническая картина

Прогрессирующее поражение плечевого сплетения может развиваться через год или несколько лет после лучевой терапии. Сначала нередко появляется боль, примерно у 15% больных она является основным клиническим проявлением. Наблюдается поражение как верхней, так и нижней части сплетения, реже тотальное поражение. Прогноз в отношении боли и парезов неблагоприятный, спонтанного восстановления силы не происходит, боль уменьшается лишь в редких случаях.

Отличить лучевое повреждение от рецидива опухоли бывает нелегко. Синдром Горнера чаще отмечался при опухолях, а лимфатический отек – при лучевом повреждении. Если симптомы появлялись в течение 1 года после лучевой терапии, то причиной поражения сплетения всегда была опухолевая инфильтрация, если доза излучения не превышала 6000 рад.

Лечение

К сожалению, применявшийся в прошлом ранний оперативный невролиз дает неудовлетворительные результаты.

Изолированный симметричный парез обеих верхних или нижних конечностей

Представляет большую редкость и развивается спустя много лет после облучения срединных структур тела. Электрофизиологическое исследование показало, что симптоматика объясняется лучевым поражением спинномозговых корешков, а не спинного мозга.

Невралгическая амиотрофия плеча («плечевой неврит»)

Патогенез

Заболевание связано с воспалительно-аллергическим поражением плечевого сплетения. Оно может развиваться после иммунизации, но чаще всего возникает без видимой причины.

Клиническая картина

Наиболее подвержены заболеванию лица молодого возраста. Мужчины поражаются чаще, чем женщины. Начало острое, в большинстве случаев — без видимой причины; лишь изредка ему предшествуют неспецифическая инфекция или переохлаждение области плеча. Общее состояние не страдает, лихорадки, как правило, не наблюдается.

Первым симптомом, как правило, бывает очень сильная («режущая») боль в надплечье, которая часто начинается ночью. Иногда она иррадиирует в плечо, еще реже – в дистальные отделы руки. Спустя несколько часов развивается слабость отдельных, обычно проксимальных мышц (в области плечевого пояса и плеча). В части случаев слабость становится заметной лишь спустя несколько дней. Многие пациенты из-за интенсивной боли вынуждены держать руку неподвижно, вследствие чего раннее выявление пареза затруднено.

Как правило, боль уменьшается спустя несколько дней. Но в отдельных случаях умеренно выраженная боль может продолжаться в течение многих недель или даже месяцев либо возобновляться при любой нагрузке на руку.

Данные обследования

При осмотре выявляют парез отдельных мышц плечевого пояса и плеча, как правило, тех, которые иннервируются из верхней части плечевого сплетения. В исключительных случаях развивается дистальный парез, который имитирует клиническую картину поражения периферического нерва, например, лучевого. Чаще страдает правое плечевое сплетение. Лишь в 14 случаев выявляется нарушение чувствительности, обычно по наружной стороне надплечья и плеча. Иногда развивается парез диафрагмы. В связи с этим можно предположить, что случаи изолированного пареза диафрагмы можно рассматривать как вариант плечевой плексопатии (при исключении другого процесса, поражающего корешки С3 и C4, в том числе вертеброгенного). Состав ЦСЖ не изменен.

Прогноз

Прогноз, как правило, благоприятный. У половины пациентов боль прекращается в течение недели, у остальных сохраняется не более 3 мес. Умеренная остаточная боль иногда беспокоит пациента в течение нескольких месяцев. Двигательные нарушения начинают регрессировать иногда лишь спустя 9 – 12 мес., причем восстановление функций может занимать до 2 лет. Стойкая резидуальная мышечная слабость наблюдается нечасто. Рецидивы наблюдаются нечасто, иногда в рамках редко встречающейся семейной (генетически детерминированной) формы невралгической амиотрофии. Возможно рецидивирование и в спорадических случаях.

Лечение

В острой стадии применяют противовоспалительные средства, кортикостероиды, позже местные тепловые и другие физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру.

Источник

Повреждения плечевого сплетения. Диагностика, лечениеЗакрытая травма плечевого сплетения у взрослых чаще всего встречается среди молодых активных мужчин, увлекающихся экстремальными видами спорта или пострадавших в результате высокоскоростной автоаварии. Это тяжелейшее повреждение часто ведет к ограничению физических возможностей, вызывает психологические и социально-экономические проблемы. Нередко при первом осмотре пострадавшего с политравмой повреждение плечевого сплетения не распознается на фоне других жизнеугрожающих повреждений, фиксирующих на себе внимание врача. Но даже в случаях выявления травмы лечение в прошлом откладывалось на более поздний период в надежде на спонтанное восстановление каких-либо функций. Сегодня такую задержку нельзя признать обоснованной, так как установлено, что она может серьезно ограничить возможности дальнейшего реконструктивного вмешательства. Каждый хирург, оперирующий в области плечевого сплетения, должен четко знать его анатомо-топографические особенности. Непонимание анатомического строения тех отделов шеи, передней поверхности грудной клетки и подмышечной впадины, где расположено сплетение, может усугубить исходную травму или вызвать любое другое тяжелое повреждение. Плечевое сплетение в большинстве случаев образуется соединением передних ветвей четырех нижних шейных спинномозговых нервов (С5-С8) и первого грудного нерва (Т1). Спинномозговые нервы берут начало от дорсальных и вентральных корешков, отходящих от спинного мозга. Дорсальные корешки образованы чувствительными нитями, исходящими из спинномозгового узла дорсального корешка, который расположен в межпозвоночном отверстии или тотчас кнаружи от него. Вентральные корешки содержат двигательные нити. Дорсальный и вентральный корешки соединяются один с другим кнаружи от узла дорсального корешка, образуя спинномозговой нерв. Твердая и паутинная мозговые оболочки простираются от спинного мозга на вентральный и дорсальный корешки на выходе из спинного мозга. Помимо этого на уровне С4-С7 спинномозговые нервы фиксированы к поперечным отросткам позвонков прочными соединительнотканными связками, которые отсутствуют на уровне С8 и Т1, что объясняет большую частоту отрывов двух нижних корешков, принимающих участие в формировании плечевого сплетения. Передние ветви спинномозговых нервов объединяются в три ствола: верхний (С5 и С6), средний (С7) и нижний (С8 и Т1). Каждый ствол подразделяется на переднюю и заднюю ветви. Тотчас дистальнее ключицы передние разделения верхнего и среднего стволов соединяются в латеральный пучок, а переднее разделение нижнего ствола продолжается в медиальный пучок. Задние ветви всех трех стволов формируют задний пучок, который располагается позади подкрыльцовой артерии. Для описания травмы плечевого сплетения обычно используют следующие термины: разрыв корешка, отрыв корешка, преганглионарный, постганглионарный, надключичный и подключичный. Термином «надключичное повреждение» определяют поражение спинномозговых нервов, стволов или их разделений. Определение «подключичное повреждение» употребляется для обозначения поражения пучков и их конечных ветвей. Если повреждение сопровождается отрывом корешка от спинного мозга проксимальнее узла заднего корешка, то повреждение классифицируется как «преганглионарное» или отрыв корешка. С практической точки важно дифференцировать пре- или постганглионарные повреждения. На сегодняшний день прямое оперативное устранение преганглионарных повреждений неэффективно, поэтому должны рассматриваться другие методы восстановления функций. Напротив, коррекция постганглионарных повреждений возможна за счет имплантации нерва-трансплантата.

Существуют характерные особенности анамнеза и клинической картины, которые помогают отличить преганглионарное повреждение от постганглионарного. Синдром Горнера, включающий птоз, миоз, ангидроз щечной области и энофтальм, предполагает преганглионарный отрыв С8 и Т1 корешков. На преганглионарный отрыв С6 корешка указывает симптом крыловидной лопатки, так как передняя зубчатая мышца иннервируется преимущественно длинным грудным нервом, который начинается от переднего разделения С6 около межпозвоночного отверстия. Невозможность приведения лопатки к позвоночнику свидетельствует о дисфункции ромбовидных мышц вследствие отрыва С5 корешка и выпадения функции дорсального нерва лопатки. Способность приведения лопатки можно проверить, попросив пациента положить кисти рук на бедра и попытаться свести локти вместе за спиной. Постганглионарные разрывы происходят в тех местах, где элементы плечевого сплетения фиксированы окружающими образованиями. Хрестоматийным местом локализации постганглионарного повреждения является точка Эрба, где надлопаточный нерв отходит от верхнего ствола плечевого сплетения. Разрыв С5 спинномозгового нерва обычно происходит на участке расположения вышеописанных соединительнотканных связок, фиксирующих нерв к поперечным отросткам позвонков. На этом уровне связка особенно прочная, и данная анатомическая особенность создает предпосылки для возможного использования С5 корешка в качестве невротизатора при отрыве других корешков. Другой точкой фиксации надлопаточного нерва является вырезка лопатки, где нерв может повреждаться при травмах, вызывающих смещение лопатки кверху. Травма ключицы может сопровождаться повреждением плечевого сплетения на уровне сравнительно малоподвижных в этом месте разделений. Подкрыльцовый нерв фиксирован как в месте своего отхождения от заднего пучка, так и в месте прохождения через четырехстороннее отверстие, и легко повреждается на любом из этих уровней. С усовершенствованием вспомогательных методов диагностики появилась возможность выполнения операций в раннем посттравматическом периоде. При правильной интерпретации такие методы исследования как электродиагностика, КТ миелография и, при необходимости, МРТ, увязанные с клиническими данными, определяют необходимость оперативного лечения для приемлемого восстановления функций. Исследование проводимости нерва и электромиография (ЭМГ) являются основными методами, которые дополняют данные клинического обследования больного с повреждением плечевого сплетения. Любая травма нерва, кроме нейропраксии, инициирует через 48-72 часа развитие валлеровской дегенерации дистального участка аксона с потерей его проводимости. К недостаткам ЭМГ относится то обстоятельство, что только через 4-6 недель после травмы начинают регистрироваться потенциалы фибрилляции, указывающие на денервацию мышц. Исследование нервной проводимости позволяет идентифицировать уровень повреждения (пре- или постганглионарный), который определяется на основании анализа потенциалов действия чувствительного нерва. Такую возможность предоставляет локализация узла заднего корешка вне спинного мозга. При отрыве корешка регистрируется нормальный потенциал действия, тогда как разрыв нерва дистальнее спинномозгового узла приводит к исчезновению сенсорного потенциала. Эта информация может быть одинаково важна как перед оперативным вмешательством, так и в процессе выполнения операции, когда решается вопрос о пригодности корешка в целях трансплантации. На практике, электродиагностика должна начинаться через 4-6 недель после травмы. При оценке повреждений плечевого сплетения применяются и такие методы исследования, как КТ и МРТ. Но, если речь идет о травме, то «золотым стандартом» диагностики отрыва корешка остается КТ-миелография. При компрессионных повреждениях или других нетравматических плексопатиях предпочтение отдается МРТ, хотя метод по-прежнему страдает изобилием двигательных артефактов, генерируемых ритмическими колебаниями спинномозговой жидкости, поэтому отрыв корешка выявляется не во всех случаях. Из этого следует, что, опираясь на данные МРТ, не всегда удается спланировать хирургическую тактику. Ранняя КТ-миелография, приуроченная ко времени проведения первичной электродиагностики, способствует скорейшему проведению операции в промежутке от двух до трех месяцев после травмы, и даже раньше. Если данные предварительных исследований согласуются с клинической симптоматикой, то в дальнейшем электродиагностику можно повторить через шесть недель с целью оценки признаков реиннервации. Это повторное исследование также укладывается в рамки трехмесячного срока, в пределах которого необходимо выполнить оперативное вмешательство в тех случаях, когда оно показано. Повреждения плечевого сплетения продолжают оставаться тяжелой по своим последствиям травмой. Тем не менее, достигнутые за последние 20 лет успехи существенно оптимизировали прогноз в отношении полноты функциональных исходов. Из оперативных техник применяют невролиз, пластику нерва и невротизацию. Невролиз представляет собой оперативное освобождение нервов от рубцовых сращений. Как самостоятельное вмешательство редко бывает окончательным способом лечения при травме плечевого сплетения. Чаще всего процедура проводится параллельно с реконструктивной пластикой или невротизацией. Прежде чем приступить к пластической реконструкции или невротизации, необходимо выбрать наиболее функционально значимые денервированные мышцы. Безусловно, наиболее важно восстановление функции сгибания в локтевом суставе. Другими приоритетными задачами являются реиннервация мышц, принимающих участие в формировании вращательной манжеты плечевого сустава, и стабилизация лопатки. Имеются положительные результаты невротизации лучевого нерва для восстановления функций трехглавой мышцы плеча. Для восстановления функций путем трансплантации нерва необходимы подходящие источники, среди которых С5 и С6 являются наиболее доступными даже при тотальном повреждении плечевого сплетения. Трансплантация из этих источников проводится при нарушении проводимости надлопаточного нерва и заднего разделения верхнего ствола с целью устранения мышечного дисбаланса плечевого сустава, стабилизация которого входит в одну из вышеперечисленных приоритетных задач. При дефиците подходящих начальных нервов восстановление сгибания в локтевом суставе потребует дальнейшего вмешательства посредством перемещения. Классическим вариантом является перемещение межреберного нерва для реиннервации мышечно-кожного нерва. За счет перемещения межреберного нерва достигались вполне удовлетворительные функциональные результаты. Тем не менее, этот классический подход следует соотносить с возможностями новейших методик. К ним относятся нейропластика в комбинации с более агрессивными методиками невротизации, когда в качестве нервов-невротизаторов используют конечную ветвь спинномозговой части добавочного нерва и диафрагмальный нерв, а также нейропластика в сочетании со свободной трансплантацией функционально сохраненных одной или обеих тонких мышц бедра, реваскуляризированных и реиннервированных с использованием микрохирургической техники. Данный обзор был посвящен закрытой травме плечевого сплетения, тем не менее, нельзя не затронуть тему проникающих ранений, частота которых составляет около 10-20% от всех травм сплетения. Повреждения чаще локализуются в подключичной области, и отличаются более избирательной потерей функций. Острые проникающие травмы нередко сочетаются с повреждением сосудов, поэтому в идеале первичное обследование и лечение должны быть доверено специалисту, владеющему вопросами сосудистой и нейрохирургии. При отсутствии последнего конкретную помощь при травме сосудов следует оказывать предельно осторожно во избежание травмирования близлежащих нервов. При первой возможности должна быть проведена ревизия плечевого сплетения специалистом в области повреждений периферических нервов. Более сложной представляется проблема огнестрельных ранений. Если сосуд не поврежден, можно выбрать выжидательную тактику с периодическим обследованием и проведением электродиагностики через 6 и 12 недель после травмы. Через 12 недель оцениваются признаки восстановления функций. Если они не прослеживаются, то, возможно, целесообразно решить вопрос в пользу хирургического вмешательства. В тех случаях, когда предполагается оперативное лечение поврежденного сосуда, одновременно следует оценить состояние структур сплетения и исключить любые повреждения другой локализации. В связи с тем, что зона нарушенной иннервации будет нечеткой, вероятно, не стоит заниматься реконструкцией нерва в срочном порядке, так как это может привести к неадекватному уровню отсечения поврежденного участка и несостоятельности нейропластики. Рекомендуется проводить реконструктивное вмешательство через 6 недель после травмы, когда подтвержден разрыв нерва и шансы на спонтанную реиннервацию отсутствуют. Учебное видео анатомии плечевого сплетения и его нервов

— Вернуться в раздел «травматология» Оглавление темы «Травмы верхней конечности»:

|

Источник