Задача ювенильный ревматоидный артрит

Образец ситуационной задачи для ИГА №1 -Ревматология

Мальчик 3., 13 лет, поступил на обследование с жалобами на полиартралгию в течение последних 4 месяцев, длительный субфебрилитет, повышенную утомляемость.

Анамнез заболевания: начало данного заболевания связывают с перенесенной ОРВИ, протекавшей с высокой лихорадкой. Уже на фоне сохраняющегося субфебрилитета мальчик отдыхал летом в Крыму, после чего указанные жалобы усилились.

Из анамнеза жизни известно, что до настоящего заболевания ребенок рос и развивался нормально, болел 2-3 раза в год простудными заболеваниями, протекавшими относительно нетяжело.

При поступлении состояние средней тяжести. Больной правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные покровы бледные. Отмечаются бледно окрашенные эритематозно-дескваматозные элементы на лице, преимущественно на щеках и переносице. Имеются изменения суставов в виде припухлости и умеренной болезненности лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. Подмышечные, задние шейные и кубитальные лимфоузлы умеренно увеличены. В легких перкуторный звук легочный, дыхание везикулярное. Границы относительной сердечной тупости: правая — по правому краю грудины, верхняя — по III ребру, левая — на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца несколько приглушены, ритмичные, шумов нет. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Стул оформленный, мочеиспускание не нарушено.

Общий анализ крови: Нb — 100 г/л. Эр — 4,2х1012/л, Тромб — 90х109/л, Лейк – 1,5 х 109/л, п/я — 2%, с — 62%, э — 2%, л — 31%, м — 3%, СОЭ — 50 мм/час.

Общий анализ мочи: удельный вес — 1012, белок — 0,3 3‰, лейкоциты — 3-4 в п/з, эритроциты — 20-25 в п/з.

Биохимические анализ крови: общий белок — 83 г/л, альбумины — 46%, глобулины: альфа1 — 5%, альфа2 — 12%, бета — 5%, гамма — 32%, серомукоид — 0,8 (норма — до 0,2), АЛТ — 32 Ед/л, АСТ — 25 Ед/л, мочевина -4,5 ммоль/л, креатинин — 98 ммоль/л.

Проба Зимницкого: удельный вес 1006-1014, дневной диурез — 320, ночной диурез — 460. Клиренс по креатинину — 80 мл/мин.

Задание

1. Обоснуйте предварительный диагноз.

2. Перечислите диагностические критерии данного заболевания.

3. Какие факторы в дебюте заболевания явились провоцирующими?

4. Как называются кожные изменения на лице, и к каким критериям относятся эти изменения?

5. Каково одно из самых грозных осложнений данного заболевания, и есть ли его признаки у больного?

6. Проведите анализ гемограммы данного больного.

7. Какие дополнительные обследования необходимы больному, чтобы подтвердить диагноз?

8. Назовите принципы лечения данного заболевания.

9.Представление об этиопатогенезе СКВ.

10.Что является препаратами выбора для лечения СКВ?

Ответы на вопросы ситуационной задачи.

- СКВ, активность III степени. Люпус-нефрит.

- бледно окрашенные эритематозно-дескваматозные элементы на лице, преимущественно на щеках и переносице. Изменения суставов в виде припухлости и умеренной болезненности лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. Подмышечные, задние шейные и кубитальные лимфоузлы умеренно увеличены.

- 3. начало данного заболевания связывают с перенесенной ОРВИ, протекавшей с высокой лихорадкой. На фоне сохраняющегося субфебрилитета мальчик –инсоляция.

- 4. «Бабочка». Диагностические.

- 5. Люпус-нефрит. Есть.

- 6. Анемия, тробоцитопения, лейкопения, ускорение СОЭ.

- 7. LE – клетки.

- 8.

- Индивидуальный подход при выборе рациональной схемы лечения с учетом клинических особенностей и индивидуальных особенностей организма.

- Соблюдение последовательности применения всех компонентов лечения.

- Своевременный переход от интенсивной к поддерживающей терапии.

- Постоянный контроль за эффективностью лечения.

- Длительность и непрерывность лечения.

- Этапность.

- СКВ – это иммунокомплексная болезнь, характеризующаяся быстрой генерализацией процесса, тяжелыми висцеральными проявлениями, гипериммунными кризами. Морфологической основой заболевания является универсальный капиллярит с характерной ядерной патологией и отложением иммунных комплексов в очагах поврежденных тканей. Пусковыми факторами в развитии аутоиммунного процесса могут быть: прием лекарственных препаратов, вакцинации, УФО-облучение. СКВ может наблюдаться во все возрастные периоды, однако наиболее опасными являются препубертатный и пубертатный период. При СКВ аутоантитела направлены против ДНК клеток.

- В медикаментозной терапии препаратом выбора являются глюкокортикоиды (преднизолон 1-3 мг/кг в сутки, равномерно в течение суток). При снижении активности процесса переходят на поддерживающую дозу, которую подбирают индивидуально.

Образец ситуационной задачи для ИГА №2 — Ревматология

Больной О., 12 лет, поступил в отделение повторно для проведения комплексной терапии.

Из анамнеза известно, что заболевание началось в 3-летнем возрасте, когда после перенесенного гриппа мальчик стал хромать — как оказалось при осмотре, из-за поражения коленного сустава. Сустав был шаровидной формы, горячий на ощупь, отмечалось ограничение объема движений. В дальнейшем отмечалось вовлечение других суставов в патологический процесс. Практически постоянно ребенок получал нестероидные противовоспалительные препараты, на этом фоне отмечались периоды ремиссии продолжительностью до 10-12 месяцев, однако заболевание постепенно прогрессировало. В периоды обострения больной предъявлял жалобы на утреннюю скованность.

При поступлении состояние тяжелое, отмечается дефигурация и припухлость межфаланговых, лучезапястных, локтевых суставов, ограничение движений в правом тазобедренном суставе. В легких хрипов нет. Границы сердца: правая — по правому краю грудины, верхняя — по III ребру, левая — на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, звучные, шумов нет.

Общий анализ крови: Нb -110 г/л. Эр — 4,2 х 1012/л, Лейк — 15,0 х 109/л, п/я — 4%, с — 44%, э — 2%, л — 47%, м — 3%, СОЭ — 46 мм/час.

Общий анализ мочи: удельный вес -1014, белок — 0,06%о, лейкоциты — 2-3 в п/з, эритроциты — отсутствуют.

Биохимические анализ крови: общий белок — 83 г/л, альбумины -48%, глобулины: альфа! -11%, альфа; -10%, бета — 5%, гамма — 26%, серомукоид — 0,8 (норма — до 0,2), АЛТ — 32 Ед/л, АСТ — 25 Ед/л, мочевина -4,5 ммоль/л.

Рентгенологически определяется эпифизарный остеопороз, сужение суставной щели.

Задание

1.Сформулируйте и обоснуйте диагноз.

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз в начале процесса?

3. Клинические симптомы и синдромы характерные для ЮРА.

4. Назовите симптомы поражения глаз при этом заболевании.

5. Критерии диагностики ЮРА.

6. Варианты трансформации ЮХА.

7. Принципы пульс-терапии глюкокортикоидами.

8.Иммуносупрессивная терапия.

9. Использование генно-инженерных препаратов для лечения ЮРА.

10. Наблюдение больных с ЮХА в амбулаторных условиях.

Ответы на вопросы ситуационной задачи.

- ЮРА, преимущественно суставная форма, активность III степени, медленно прогрессирующее течение, серо-позитивный вариант (?), рентгенологическая стадия процесса II-III степени, функциональная недостаточность II степени.

- А)реактивные артриты при иерсинеозе, сальмонелезе, дизентерии, бруцеллезе, синдром Рейтера.

Б)травматические артриты

В)артриты при коагулопатиях

Г)артриты при обменных заболеваниях (ожирение, подагра и т.д.)

Д)дифференциальный диагноз между другими ЗСТ.

3. 1)Суставной синдром

— моноартрит

— олигоартритический вариант

— полиартритический вариант

Первый симптом – нарушение функции сустава, затем нарушение их конфигурации.

— серозиты – вовлечение в патологический процесс внутренних органов (гломерулонефрит, интерстициальная пневмония, миокардит). Всегда есть общие симптомы: лихорадка, полиадения, гепатоспленомегалия.

Выделяют 2 формы с генерализованным поражением внутренних органов (синдром Стилка, субсепсис Вислера-Фанкони).

4. поражение глаз – иридоциклит; возникает почти исключительно при моно- и олигоартритах. Первые жалобы – снижение остроты зрения, «песок в глазах».

- Критерии диагностики ЮРА

А. Клинические признаки:

1.Артрит продолжительностью 3 мес. и более.

2.Артрит второго сустава, возникший через 3 мес. и более после поражения первого.

3.Симметричное поражение мелких суставов.

4.Выпот в полость сустава.

5.Контрактура сустава.

6.Тендосиновит или бурсит.

7.Мышечная атрофия (чаще регионарная).

8.Утренняя скованность.

Б. Рентгенологические признаки:

1.Остеопороз.

2.Сужение суставных щелей.

3.Нарушенеие роста костей.

6. Ювенильный ревматоидный артрит 10% (девочки

— старше 10 лет, взрослый тип течения, полиартрит, РФ+, НLA-DR4)

ЮХА

(длительность Ювенильный анкилозирующий спондилит 10%

больше 3 — (мальчики старше 10 лет, асимметричное поражение

месяцев) нижних конечностей, РФ—, HLA-В27)

— Ювенильный хронический артрит 70%

— Артрит, ассоциированный с поражением кишечника 5% (РФ—, НLA-В27)

— Псоритический артрит 5% (преимущественно девочки, РФ—, НLA-В27 и В17)

РФ — ревматоидный фактор, HLA – антигены гистосовместимости, АНА – антинуклеарные антитела, ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы

7. Пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 10-30 мг/кг массы тела на введение в течение 3 последовательных дней.

8. Метотрексат в дозе 25 мг/кв. м поверхности тела 1 раз в неделю внутримышечно в течение 3 месяцев.

9. Тоцилизумаб в дозе 8-12мг/кг массы тела на введение внутривенно 1 раз в 2-4 недели в комбинации с метотрексатом. При неэффективности тоцилизумаба, пульс-терапии метотрексатом и ее комбинации с циклоспорином – ритуксимаб в дозе 375 мг/кв. м. поверхности тела внутривенно 1 раз в неделю в течение 4 последовательных недель в комбинации с метотрексатом или циклоспорином.

10. Основной принцип «Д» наблюдения – это постоянное, длительное использование подобранной схемы лечения. При присоединении интеркуррентной инфекции обязательное назначение антибиотиков, при длительной не купирующейся лихорадке необходима госпитализация. При стабильном течение процесса плановая госпитализация 1 раз в 6 мес.

Источник

Врач-ревматолог 1 категории. Кандидат медицинских наук.

Шишкина

Ирина Александровна

Стаж 9 лет

Врач-ревматолог 1 категории. Кандидат медицинских наук. Награждена Почетной грамотой администрации г. Кирова за высокий профессионализм и многолетний труд по оказанию помощи населению, 2018 г. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший терапевт», 2018 г.

Записаться на прием

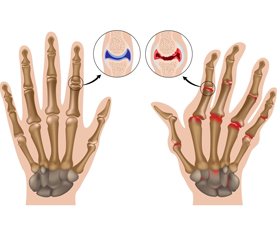

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – деструктивно-воспалительная патология суставов, развивающаяся у детей до 16 лет. Течение болезни осложняется внесуставными заболеваниями. Основные симптомы артрита – отеки и деформация суставных тканей. Системная форма патологии осложняется поражениями внутренних органов – сердца, легких, почек.

Причины развития заболевания

Ювенильный ревматоидный артрит проявляется на фоне сочетания экзогенных и эндогенных факторов – в организме ребенка формируется повышенная чувствительность к раздражителям. Симптоматика патологии может проявиться под действием:

- острых вирусных или бактериальных инфекций;

- множественных повреждений суставов;

- избыточной инсоляции;

- длительного переохлаждения;

- инъекций белковых препаратов.

Стимулировать развитие ЮРА у детей могут белки коллагена. Значимую роль в формировании патологических изменений суставных тканей играет семейная предрасположенность к ревматическим заболеваниям.

Классификация патологии

Клинические рекомендации Минздрава содержат описание основных форм ювенильного ревматоидного артрита. Течение заболевания у детей отличается от взрослой формы патологии суставными и внесуставными проявлениями. На основании этого строится клинико-анатомическая классификация.

| Форма заболевания | Характеристики |

Суставная | Полиартрит с поражением 5 и более суставов или олигоартрит с поражением 1-4 суставов |

Суставно-висцеральная | Включает синдром Стилла или синдром Висслера-Фанкони |

С ограниченными висцеритами | Предполагает поражение сердца, легких, развитие васкулита |

Европейские и американские врачи используют иную классификацию, выделяя системный, полиартикулярный и олигоартикулярный типы патологии. Различным оказывается и течение артрита – медленное, умеренное или быстропрогрессирующее.

Симптоматика ЮРА

Симптомы суставной формы ювенильного ревматоидного артрита проявляются остро. Крупные суставы отекают и деформируется. Пациент сталкивается с умеренными болями при движении и в состоянии покоя. Наблюдается утренняя скованность на фоне попыток пеших перемещений, значительно меняется походка. Ребенок становится раздражительным и беспокойным. В зонах отечности могут образовываться кисты и грыжи. Артрит мелких суставов рук провоцирует веретенообразную деформацию пальцев. Часто страдают шейный отдел позвоночника и челюстные суставы. Изменения в тазобедренной области возникают на поздних стадиях развития патологии. Ревматоидное поражение глаз становится причиной резкого падения остроты зрения.

Системная форма ЮРА характеризуется внесуставными проявлениями. Ребенок страдает от фебрильной лихорадки, лимфаденопатии, миокардита, плеврита. Деформация суставных тканей не всегда выражена.

Диагностические процедуры

Диагностика ювенильного ревматоидного артрита осуществляется детским ревматологом. Медицинское заключение формируется на основании данных анамнеза, осмотра пациента, результатов лабораторных исследований, магнитно-резонансной томографии. Часто ребенку назначается пункция сустава и рентгенография поврежденных тканей.

Диагностические критерии предполагают, что патология дебютирует до достижения пациентом возраста 16 лет. Симптоматика устойчива и сохраняется более 6 недель. Окончательный диагноз ставится при выявлении у ребенка основных признаков:

- симметричного полиартрита;

- деформации мелких суставов рук;

- деструкции суставов;

- образования ревматоидных узелков;

- развития уветита.

Дифференциальная диагностика позволяет исключить из анамнеза пациента спондилит, болезнь Рейтера, воспалительные патологии ЖКТ, опухоли костных тканей и острый лейкоз.

Терапия при ЮРА

Лечение ювенильного ревматоидного артрита, диагностированного у детей, предполагает ограничение двигательной активности. Пациенту не рекомендуется бегать, прыгать, заниматься спортивными играми или единоборствами. Родителям следует наблюдать за малышами и не допускать их пребывания на солнце. Меняется рацион – врачи настаивают на снижении количества соли, белков, углеводов и животных жиров. Основу диеты составляют блюда с высоким содержанием растительных жиров. Допустимо употребление кисломолочных продуктов низкой жирности, овощей и фруктов.

Основу медикаментозной терапии при ЮРА составляют противовоспалительные средства и патогенетические препараты. При необходимости врач может назначить курс глюкокортикостероидов (внутрь, местно или внутрисуставно). Важной составляющей лечения становятся сеансы массажа и занятия лечебной физкультурой. Пациентам показаны физиопроцедуры – фонофорез, озокеритовые аппликации, лазеротерапия.

Прогноз и профилактика

ЮРА относится к группе пожизненных диагнозов. Своевременная терапия и регулярные визиты к ревматологу помогут достичь устойчивой ремиссии без снижения качества жизни и выраженных ограничений в подвижности суставов. Риск перехода патологии в острую стадию значителен. Оптимистичный прогноз формируется при раннем дебюте заболевания. Поздние проявления ЮРА характеризуются непрерывно возобновляющимся течением. Пациент страдает от ограниченной подвижности конечностей и получает инвалидность.

Профилактические меры предполагают присмотр родителей за малолетними детьми для предотвращения избыточной инсоляции или переохлаждения. Малышам следует ограничить контакты с носителями вирусных и бактериальных инфекций.

Статистика

Ранний дебют ЮРА чаще диагностируется у девочек – в 85% случаев. Позднее проявлениея болезни характерно для мальчиков, на их долю приходится 90% диагнозов. Ювенильный ревматоидный артрит относится к редким болезням. Распространенность ЮРА в России не превышает 62 случаев на 100 тысяч детей. Инвалидность присваивается 27% пациентов, страдающих от патологии. В Москве выявляется не более 40 случаев ЮРА ежегодно.

Вопрос и ответы

Наследуется ли ювенильный ревматоидный артрит?

ЮРА не относится к генетически обусловленным патологиям. Пациенты, страдающие от ювенильного артрита, могут стать родителями здорового малыша.

В каком возрасте врачи могут диагностировать ЮРА?

При раннем дебюте симптоматика проявляется в первые недели жизни ребенка. Признаки заболевания выявляются педиатром в ходе планового осмотра. Терапевт может направить родителей и малыша на дополнительные консультации с офтальмологом и ревматологом.

Источник

Задача 9. 1. Ювенильный ревматоидный артрит, серопозитивный, суставно-висцеральная форма: полиартрит, миокардит

1. Ювенильный ревматоидный артрит, серопозитивный, суставно-висцеральная форма: полиартрит, миокардит, нефрит, быстро-прогрессирующее течение, активность III степени, рентгенологическая стадия III, ФН 4.

А) суставной синдром в 5 группах суставов с их деформацией, скованность, утренней скованностью в течение 5 лет;

Б) боль и тугоподвижность в шейном отделе позвоночника и нижней челюсти;

В) симметричность поражения суставов;

Г) мышечная атрофия;

З) рентгенологические изменения суставов;

И) отрицательная реакция на ревматоидный фактор;

2. Протеинограмма, креатинин, мочевина, проба по Зимницкому, консультация окулиста, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, ЭХОКГ, рентгенография органов грудной полости. Глюкокортикостероиды (преднизолон, метипред), иммунодепрессанты (метатрексат); хинолиновые препараты; сульфасалазин, НПВС (вольтарен, нимесулид и др.), генноинженерные препараты (инфликсимаб).

Ситуационная ЗАДАЧА № 10

Ольга А., 14 лет, жалуется на боли и опухание коленных и локтевых суставов, сердцебиение и боли в области сердца, одышку при физической нагрузке, утомляемость. Болеет с 7-летнего возраста, когда после перенесенной ангины у девочки появилось опухание суставов, сердцебиение, перебои в области сердца. Лечилась в стационаре. В последующие годы 2 раза наблюдалось обострение заболевания. Три недели назад на море перенесла ангину, после чего появились выше описанные симптомы, артралгии.

Из анамнеза жизни: ребенок от 1 беременности, протекавшей без особенностей. Роды 1 срочные, вес при рождении 4200 г, длина 52 см. Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Конъюгационная желтуха до 1 месяца. На грудном вскармливании до 6 месяцев.

Объективно: состояние ребенка средней тяжести. Девочка пониженного питания, несколько отстает в физическом развитии. Кожа и видимые слизистые бледные. Определяются отеки на нижних конечностях. Обращает на себя внимание “пляска каротид”. Пульс сеlеr et altus, 110 в 1 минуту, капиллярный пульс. Дыхание 30 в 1 мин в покое. В легких везикулярное дыхание. Сердечная область не изменена, определяется усиленный, разлитой верхушечный толчок в VI межреберье кнаружи от левой срединно-ключичной линии. Границы относительной сердечной тупости: правая – по правому краю грудины, верхняя – II межреберье, левая – на 2 см влево от левой срединно-ключичной линии. Аускультативно – на верхушке I тон ослаблен, акцент II тон над легочной артерией. В области верхушки выслушивается дующий систолический шум, проводящийся к основанию сердца, в левую подмышечную область и на спину. Во всех точках сердца с р. max. в V точке и во II межреберье справа от грудины выслушивается мягкий высокоамплитудный диастолический шум. АД 120/40 мм. рт. ст. В легких везикулярное дыхание проводится по всем легочным полям. Живот мягкий, безболезненный. Печень выступает из-под реберной дуги на 3 см, умеренно болезненная. Стул оформленный. Диурез снижен (выпито — 1, 3 л, выделено – 0,75 л.).

Анализ крови: Эр-3,2 Т/л, Нв-100 г/л, ЦП-0,85, Л-12,0 Г/л, п-8%, с-70%, лимф.-15%, мон-5%, э-2%. СОЭ-40 мм/ч. СРБ 15 мг/мл ( N=0-10 мг/л), серомукоид-5,5 ммоль/л, фибриноген-10,0 г/л, общий белок- 85 г/л, альбумины- 36%, глобулины: α1 — 9%, α2 — 14%, β — 15%, γ -26%.

ЭКГ – широкий двугорбый Р (Р – mitrale) в I, avL, V5, V6 отведениях, RV4

Источник статьи: https://mydocx.ru/4-8638.html

ситуационные задачи для ИГА

Образец ситуационной задачи для ИГА №1 -Ревматология

Мальчик 3., 13 лет, поступил на обследование с жалобами на полиартралгию в течение последних 4 месяцев, длительный субфебрилитет, повышенную утомляемость.

Анамнез заболевания: начало данного заболевания связывают с перенесенной ОРВИ, протекавшей с высокой лихорадкой. Уже на фоне сохраняющегося субфебрилитета мальчик отдыхал летом в Крыму, после чего указанные жалобы усилились.

Из анамнеза жизни известно, что до настоящего заболевания ребенок рос и развивался нормально, болел 2-3 раза в год простудными заболеваниями, протекавшими относительно нетяжело.

При поступлении состояние средней тяжести. Больной правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные покровы бледные. Отмечаются бледно окрашенные эритематозно-дескваматозные элементы на лице, преимущественно на щеках и переносице. Имеются изменения суставов в виде припухлости и умеренной болезненности лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. Подмышечные, задние шейные и кубитальные лимфоузлы умеренно увеличены. В легких перкуторный звук легочный, дыхание везикулярное. Границы относительной сердечной тупости: правая — по правому краю грудины, верхняя — по III ребру, левая — на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца несколько приглушены, ритмичные, шумов нет. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Стул оформленный, мочеиспускание не нарушено.

Общий анализ крови: Нb — 100 г/л. Эр — 4,2х10 12 /л, Тромб — 90х10 9 /л, Лейк – 1,5 х 10 9 /л, п/я — 2%, с — 62%, э — 2%, л — 31%, м — 3%, СОЭ — 50 мм/час.

Общий анализ мочи: удельный вес — 1012, белок — 0,3 3‰, лейкоциты — 3-4 в п/з, эритроциты — 20-25 в п/з.

Биохимические анализ крови: общий белок — 83 г/л, альбумины — 46%, глобулины: альфа1 — 5%, альфа2 — 12%, бета — 5%, гамма — 32%, серомукоид — 0,8 (норма — до 0,2), АЛТ — 32 Ед/л, АСТ — 25 Ед/л, мочевина -4,5 ммоль/л, креатинин — 98 ммоль/л.

Проба Зимницкого: удельный вес 1006-1014, дневной диурез — 320, ночной диурез — 460. Клиренс по креатинину — 80 мл/мин.

1. Обоснуйте предварительный диагноз.

2. Перечислите диагностические критерии данного заболевания.

3. Какие факторы в дебюте заболевания явились провоцирующими?

4. Как называются кожные изменения на лице, и к каким критериям относятся эти изменения?

5. Каково одно из самых грозных осложнений данного заболевания, и есть ли его признаки у больного?

6. Проведите анализ гемограммы данного больного.

7. Какие дополнительные обследования необходимы больному, чтобы подтвердить диагноз?

8. Назовите принципы лечения данного заболевания.

9.Представление об этиопатогенезе СКВ.

10.Что является препаратами выбора для лечения СКВ?

Ответы на вопросы ситуационной задачи.

- СКВ, активность III степени. Люпус-нефрит.

- бледно окрашенные эритематозно-дескваматозные элементы на лице, преимущественно на щеках и переносице. Изменения суставов в виде припухлости и умеренной болезненности лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. Подмышечные, задние шейные и кубитальные лимфоузлы умеренно увеличены.

- 3. начало данного заболевания связывают с перенесенной ОРВИ, протекавшей с высокой лихорадкой. На фоне сохраняющегося субфебрилитета мальчик –инсоляция.

- 4. «Бабочка». Диагностические.

- 5. Люпус-нефрит. Есть.

- 6. Анемия, тробоцитопения, лейкопения, ускорение СОЭ.

- 7. LE – клетки.

- 8.

- Индивидуальный подход при выборе рациональной схемы лечения с учетом клинических особенностей и индивидуальных особенностей организма.

- Соблюдение последовательности применения всех компонентов лечения.

- Своевременный переход от интенсивной к поддерживающей терапии.

- Постоянный контроль за эффективностью лечения.

- Длительность и непрерывность лечения.

- Этапность.

- СКВ – это иммунокомплексная болезнь, характеризующаяся быстрой генерализацией процесса, тяжелыми висцеральными проявлениями, гипериммунными кризами. Морфологической основой заболевания является универсальный капиллярит с характерной ядерной патологией и отложением иммунных комплексов в очагах поврежденных тканей. Пусковыми факторами в развитии аутоиммунного процесса могут быть: прием лекарственных препаратов, вакцинации, УФО-облучение. СКВ может наблюдаться во все возрастные периоды, однако наиболее опасными являются препубертатный и пубертатный период. При СКВ аутоантитела направлены против ДНК клеток.

- В медикаментозной терапии препаратом выбора являются глюкокортикоиды (преднизолон 1-3 мг/кг в сутки, равномерно в течение суток). При снижении активности процесса переходят на поддерживающую дозу, которую подбирают индивидуально.

Образец ситуационной задачи для ИГА №2 — Ревматология

Больной О., 12 лет, поступил в отделение повторно для проведения комплексной терапии.

Из анамнеза известно, что заболевание началось в 3-летнем возрасте, когда после перенесенного гриппа мальчик стал хромать — как оказалось при осмотре, из-за поражения коленного сустава. Сустав был шаровидной формы, горячий на ощупь, отмечалось ограничение объема движений. В дальнейшем отмечалось вовлечение других суставов в патологический процесс. Практически постоянно ребенок получал нестероидные противовоспалительные препараты, на этом фоне отмечались периоды ремиссии продолжительностью до 10-12 месяцев, однако заболевание постепенно прогрессировало. В периоды обострения больной предъявлял жалобы на утреннюю скованность.

При поступлении состояние тяжелое, отмечается дефигурация и припухлость межфаланговых, лучезапястных, локтевых суставов, ограничение движений в правом тазобедренном суставе. В легких хрипов нет. Границы сердца: правая — по правому краю грудины, верхняя — по III ребру, левая — на 1 см кнутри от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные, звучные, шумов нет.

Общий анализ крови: Нb -110 г/л. Эр — 4,2 х 10 12 /л, Лейк — 15,0 х 10 9 /л, п/я — 4%, с — 44%, э — 2%, л — 47%, м — 3%, СОЭ — 46 мм/час.

Общий анализ мочи: удельный вес -1014, белок — 0,06%о, лейкоциты — 2-3 в п/з, эритроциты — отсутствуют.

Биохимические анализ крови: общий белок — 83 г/л, альбумины -48%, глобулины: альфа! -11%, альфа; -10%, бета — 5%, гамма — 26%, серомукоид — 0,8 (норма — до 0,2), АЛТ — 32 Ед/л, АСТ — 25 Ед/л, мочевина -4,5 ммоль/л.

Рентгенологически определяется эпифизарный остеопороз, сужение суставной щели.

1.Сформулируйте и обоснуйте диагноз.

2. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз в начале процесса?

3. Клинические симптомы и синдромы характерные для ЮРА.

4. Назовите симптомы поражения глаз при этом заболевании.

5. Критерии диагностики ЮРА.

6. Варианты трансформации ЮХА.

7. Принципы пульс-терапии глюкокортикоидами.

9. Использование генно-инженерных препаратов для лечения ЮРА.

10. Наблюдение больных с ЮХА в амбулаторных условиях.

Ответы на вопросы ситуационной задачи.

- ЮРА, преимущественно суставная форма, активность III степени, медленно прогрессирующее течение, серо-позитивный вариант (?), рентгенологическая стадия процесса II-III степени, функциональная недостаточность II степени.

- А)реактивные артриты при иерсинеозе, сальмонелезе, дизентерии, бруцеллезе, синдром Рейтера.

В)артриты при коагулопатиях

Г)артриты при обменных заболеваниях (ожирение, подагра и т.д.)

Д)дифференциальный диагноз между другими ЗСТ.

Первый симптом – нарушение функции сустава, затем нарушение их конфигурации.

— серозиты – вовлечение в патологический процесс внутренних органов (гломерулонефрит, интерстициальная пневмония, миокардит). Всегда есть общие симптомы: лихорадка, полиадения, гепатоспленомегалия.

Выделяют 2 формы с генерализованным поражением внутренних органов (синдром Стилка, субсепсис Вислера-Фанкони).

4. поражение глаз – иридоциклит; возникает почти исключительно при моно- и олигоартритах. Первые жалобы – снижение остроты зрения, «песок в глазах».

А. Клинические признаки:

1.Артрит продолжительностью 3 мес. и более.

2.Артрит второго сустава, возникший через 3 мес. и более после поражения первого.

3.Симметричное поражение мелких суставов.

7.Мышечная атрофия (чаще регионарная).

Б. Рентгенологические признаки:

6. Ювенильный ревматоидный артрит 10% (девочки

— старше 10 лет, взрослый тип течения, полиартрит, РФ + , НLA-DR4)

(длительность Ювенильный анкилозирующий спондилит 10%

больше 3 — (мальчики старше 10 лет, асимметричное поражение

месяцев) нижних конечностей, РФ — , HLA-В27)

— Ювенильный хронический артрит 70%

— Артрит, ассоциированный с поражением кишечника 5% (РФ — , НLA-В27)

— Псоритический артрит 5% (преимущественно девочки, РФ — , НLA-В27 и В17)

РФ — ревматоидный фактор, HLA – антигены гистосовместимости, АНА – антинуклеарные антитела, ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы

7. Пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 10-30 мг/кг массы тела на введение в течение 3 последовательных дней.

8. Метотрексат в дозе 25 мг/кв. м поверхности тела 1 раз в неделю внутримышечно в течение 3 месяцев.

9. Тоцилизумаб в дозе 8-12мг/кг массы тела на введение внутривенно 1 раз в 2-4 недели в комбинации с метотрексатом. При неэффективности тоцилизумаба, пульс-терапии метотрексатом и ее комбинации с циклоспорином – ритуксимаб в дозе 375 мг/кв. м. поверхности тела внутривенно 1 раз в неделю в течение 4 последовательных недель в комбинации с метотрексатом или циклоспорином.

10. Основной принцип «Д» наблюдения – это постоянное, длительное использование подобранной схемы лечения. При присоединении интеркуррентной инфекции обязательное назначение антибиотиков, при длительной не купирующейся лихорадке необходима госпитализация. При стабильном течение процесса плановая госпитализация 1 раз в 6 мес.

Источник статьи: https://www.chelsma.ru/nodes/7278/

Источник